EL GUARDIÁN

Louis Cloutier era un arqueólogo considerado por muchos de sus colegas como estrafalario. Buscador incansable de reliquias, desprendido, idealista, estaba especializado en las civilizaciones antiguas de Oriente Medio. Últimamente, su labor se había visto entorpecida por las atroces guerras que asolaban la zona. Sin embargo, no había retrocedido ante el peligro y varias veces puso en riesgo su vida para conseguir valiosos objetos arqueológicos.

Ahora se encontraba en el apartamento parisino de Jean Dubois, el promotor de varias de sus expediciones. Este personaje era el reverso de la personalidad del arqueólogo. Merchante codicioso, cubría los gastos del arqueólogo y buscaba comprador a las joyas encontradas. Eso sí, Louis había exigido que sus hallazgos fuesen a parar, siempre, a algún museo. Ya llevaban un tiempo colaborando juntos y esta vez, Louis, presa de gran excitación, le mostraba a su compañero la adquisición extraordinaria realizada en su último viaje.

Sobre la mesa, Louis hizo rodar un puñado de las gemas más deslumbrantes que Jean había visto jamás: rubíes, esmeraldas, diamantes y otras piedras preciosas desprendieron destellos, heridos por el sol que penetraba por la ventana.

-¿Qué te parece, Jean? Según parece las hay a miles en el sitio de donde proceden...

Los ojos del tratante se abrieron al máximo, llenos de avaricia.

-Tuve que desprenderme de todo el dinero que llevaba para adquirirlas. Estoy sin un céntimo- continuó Louis con voz plañidera, como solicitando socorro financiero.

Jean hizo caso omiso y preguntó con avidez:

-¿Pero cómo las has conseguido? ¿Dónde?

-Será mejor que nos sentemos. Es una historia un poco larga y además tengo la garganta reseca -contestó Louis, señalando el mueble bar de su amigo.

Este sirvió whiskey en dos vasos y ofreció uno a su compañero. Después de beber un largo trago, Louis comenzó:

-Yo estaba en el este de Turquía, en el Kurdistán turco. La zona está bastante revuelta ya que los kurdos hace tiempo que luchan por su independencia. A la dirigencia kurda llegaron rumores de que en cierto lugar abundaban las piedras preciosas en superficie. Esos dirigentes imaginaron que podía tratarse de una buena fuente de ingresos para financiar sus actividades revolucionarias, así que enviaron a un grupo con el fin de indagar qué había de cierto en todo eso.

-¿Y por qué te encontrabas tú allí? –le interrumpió Jean

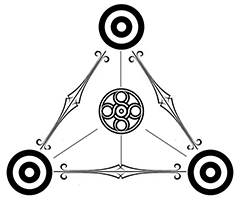

-Tengo la impresión de que todos buscábamos el mismo lugar. Yo por otras razones, pero estoy seguro de que era el mismo. Llegué a esta conclusión por un antiguo pergamino con un dibujo, el cual me llevó a esa parte de Turquía. El pergamino es este –dijo Louis, sacando de su cartera un viejo trozo de fina piel desgastada, con el siguiente gráfico:

-No entiendo –se extrañó Jean-. ¿Qué significa esto?

-Después de muchas cábalas y diversas comprobaciones por otros conductos, se me hizo evidente que el dibujo señalaba un lugar, el río que se abre en cuatro brazos, el ojo que mira desde el centro. Los cuatro brazos serían: las dos fuentes del Eúfrates, es decir, el Murat y el Karasu, el Aras, que hace frontera con Armenia, y el Tigris.

-¿Hay textos antiguos que hablen de un lugar con tantas riquezas? –quiso saber Jean.

Louis dudó un tanto como pensando bien lo que debía decir. Esta reserva hizo desconfiar a Jean, pero no dijo nada y esperó la respuesta de su amigo.

-Emm...Hay ciertos relatos antiguos, sí...aunque no merece la pena detenerse ahora en ello. Voy a decirte como conseguí las piedras –confirmó Louis con una mirada evasiva, disponiéndose a seguir con su historia.

-Estaban en poder del único kurdo del grupo que sobrevivió, por poco tiempo, a aquella expedición maldita. Yo llegué a una aldea, presuntamente cercana al lugar buscado, y pude hablar con dos miembros del grupo. Habían quedado en ella como resguardo de sus compañeros, vigilando las patrullas turcas. Me contaron que vieron llegar al superviviente, arrastrando su alma, agonizante. Cuando fueron corriendo a socorrerlo vieron que no tenía rostro. Prácticamente le había desaparecido, carbonizado. La mayor parte de su cuerpo presentaba horribles quemaduras, pero aún mantenía aferradas en su puño, esas joyas que ves sobre la mesa. Murió en brazos de sus compañeros sin poder decir una sola palabra. Del resto del grupo no se volvió a saber nada.

-Quizá toparon con algunos soldados del ejército turco...-sugirió Jean.

-Es posible –siguió Louis-. Lo que está claro para mí es que hay que volver a ese lugar...

Jean se levantó y volvió a examinar durante un rato las brillantes joyas, meditabundo. Por fin se volvió hacia su compañero y exclamó:

-Está bien. Estoy dispuesto a financiar el viaje, pero esta vez iré yo también contigo.

***

Los dos compañeros salieron del aeropuerto Charles de Gaulle en un vuelo de Air France hasta Estambul. Habían facturado un equipaje atiborrado de elementos propios para la expedición planeada: tiendas de campaña, material de escalada, ropa de abrigo y diversos utensilios de supervivencia. Jean había contactado con diversos conocidos en Turquía para que les facilitasen, a la llegada, algunas armas de fuego. En Oriente Próximo eso no era problema.

Luego de unas tres horas y media de vuelo aterrizaron en el aeropuerto internacional de Ataturk y tomaron un taxi hasta Uskudar, uno de los barrios más antiguos de Estambul. Ya cerca de él se podía ver la cinta plateada del Bósforo. Mientras cruzaban el puente colgante Bogazici, pudieron admirar el animado transitar de las embarcaciones por las aguas del estrecho. El taxista los dejó en uno de los hoteles del barrio, previamente concertado desde París, económico pero limpio.

Los expedicionarios sólo pensaban detenerse un día en Estambul para hacerse con algunas provisiones especiales, más difíciles de conseguir en el interior del país y para recibir las armas que habían encargado. Estas se las suministraron, en la habitación del hotel, unos individuos de muy mala catadura, con los que tuvieron que regatear bastante para conseguir dos pistolas Walther P99 y algunos explosivos y detonadores.

Una vez hechas las compras previstas, reservaron los billetes de avión para Erzurum y decidieron cruzar de nuevo el puente hasta el barrio de Fatih, para visitar el Gran Bazar. Louis siempre andaba buscando antigüedades y Jean no puso ninguna objeción, puesto que tenían ante ellos una tarde ociosa. El mercado estaba abarrotadísimo. Pasearon durante un buen rato sin decidirse a comprar nada, pero de pronto, Louis se detuvo ante una tienda de joyería.

-¿Has visto algo interesante? –preguntó Jean.

Louis miraba fascinado, no a ningún objeto de los expuestos, sino al colgante que portaba el vendedor, un judío de rostro afilado y barba puntiaguda. Era una joya que reproducía el dibujo en pergamino de los cuatro ríos. El hombre, al observar la mirada fija y alucinada de Louis, lo miró a su vez con espanto, llevándose la mano al medallón y apretándolo fuertemente. No quiso venderlo por más que le insistieron, negándose repetidamente, hasta el punto de que, ante el empeño de los dos hombres, cerró abruptamente el tienducho, desapareciendo por sus traseras.

Aquel incidente sorprendió bastante a los dos hombres. Algo desconcertados volvieron al hotel, donde cenaron, acostándose pronto, pues debían salir para Erzurum alrededor de las siete de la mañana.

***

El vuelo a Erzurum duró aproximadamente unas dos horas. A las nueve estaban ya en el aeropuerto de esta ciudad. El complejo se encontraba a cierta distancia del centro urbano, por lo que tomaron un taxi en el que acomodaron todo el equipaje. En Erzurum se entretuvieron en hacer las últimas compras, entre ellas algunos rollos de cuerdas y una vez tuvieron todo lo que consideraron necesario, tomaron el autobús para Kargapazari.

El paisaje, desde la carretera, se tornaba más agreste y salvaje. Al cabo de unas dos horas llegaron a la pequeña población. Tras bajar todo su equipaje, Jean se encargó de acercarse a la plazuela de la mezquita, mientras Louis se quedaba vigilando los bultos. Al poco, Jean volvió con un individuo que, según dijo, conocía la región como la palma de su mano y que los llevaría hasta el monte Bingol. Jean le entregó un adelanto del dinero acordado y el guía se alejó en busca de algunas bestias de carga.

Pronto regresó con dos asnos, sobre los cuales acomodaron las bolsas de viaje de los dos aventureros. Estos se hicieron con unos fuertes bastones y los tres expedicionarios, tomando un camino de tierra, se alejaron de la aldea.

El guía se mostraba receloso, pues era kurdo y muy cerca el ejército turco mantenía una base militar. Así pues, se desplazaron evitando siempre la presencia de las patrullas, internándose cada vez más entre impresionantes gargantas y rocosas serranías. El tiempo estaba cambiando y la tarde terminó nublándose, por lo que el guía recomendó buscar algún refugio. Eran los días finales de noviembre y el invierno se adelantaba. Además, los viajeros estaban llegando ya adonde los ventisqueros manchaban de blanco las empinadas laderas.

Después de buscar durante cierto tiempo algún lugar recogido, encontraron un farallón con una oquedad suficientemente grande y profunda, donde pudieron refugiarse y encender fuego, tras recoger unos puñados de arbustos. En el exterior se había desencadenado una fuerte tormenta, los copos volaban arrastrados por el ululante viento y solo se veían algunas sombras arbóreas entre la blanca cortina de nieve. Tras una cena frugal, Jean requirió a Louis para que le mostrara otra vez el dibujo del pergamino. Quería confrontarlo con su recuerdo de la joya que portaba el mercader judío. Estaban examinándolo cuidadosamente, a la luz de una de las linternas, cuando el guía, al ver aquel símbolo, abrió los ojos aterrorizado y se retiró a un rincón de la cueva, murmurando expresiones ininteligibles, sin parar de hacer genuflexiones y extraños gestos.

Los dos amigos lo interrogaron, alarmados por aquella actitud, pero ya no fueron capaces de sacarle ni una palabra. Finalmente lo dieron por imposible y, encogiéndose de hombros, se embutieron en sus sacos de dormir. Pronto estuvieron roncando, rendidos por el cansancio de un día tan agotador.

***

A la mañana siguiente, la tormenta había cesado y los dos compañeros pudieron comprobar que el guía había desaparecido. Por supuesto, se había llevado con él los dos asnos. Jean lo maldijo hasta lo indecible. Ahora estaban perdidos en las montañas, en aquellas inmensas alturas nevadas, torturadas por frecuentes terremotos, llenas de cañones, grietas, glaciares y ventisqueros, expuestos a caer por cualquier precipicio.

-Al menos la tormenta ha cesado –observó Louis.

-Sí, pero ¿qué haremos ahora? ¿Hacia dónde nos dirigiremos? –repuso Jean lleno de angustia.

-Tengo una cierta idea de hacia dónde ir –exclamó Louis-. Aquellos picos me resultan familiares.

Cargando a hombros con todo el pesado equipaje bordearon la pendiente en la dirección indicada por el arqueólogo. Fue un día horrendo, a través de barrancos infinitos, peligrosas grietas, montes descoyuntados por cien seísmos, valles cerrados y cascadas inmensas. Muchas veces tuvieron que hacer uso de las cuerdas y piolets para escalar o descender aquellas espantosas fragosidades. Cayendo la tarde llegaron, por fin, a una ladera con un repecho más llano donde pudieron montar las tiendas. Las nieves perpetuas se cernían ya sobre ellos, pocos metros más arriba. Era tiempo de refugiarse y tomar algún bocado.

Después de cenar, sentados sobre la hierba rala, Jean fumaba un cigarrillo mientras Louis contemplaba las brillantes estrellas. Hacía frío, pero la noche era clara y diáfana. Lúgubres presentimientos hacían temblar el ánimo del arqueólogo. Este sintió que se confirmaban cuando un gran meteoro cruzó el cielo iluminándolo, por un momento, como si fuera de día.

***

A la mañana siguiente, un inconcebible alúd los dejó sin equipaje alguno, después de rodar, desgarrados y magullados, por la montaña. De repente estuvieron perdidos, ciegos por la nieve, completamente desnortados, dándose ya casi por muertos. Se dieron la mano para salir de la nieve que los cubría, cuando, sin señal previa, el suelo cedió bajo sus pies, cayendo los dos por una especie de túnel de hielo, inclinado y resbaladizo, yendo a parar a una gran caverna. Louis hizo notar a Jean que estaban en el interior del glaciar. De inmediato intentaron orientarse por aquel dédalo de peligrosos túneles, prestos a derrumbarse en cualquier momento. Mucho tiempo estuvieron buscando desesperadamente una salida hasta que Jean señaló una lejana luz:

-¡Eso es luz del día, Louis!

Corrieron esperanzados hacia ella y cuando emergieron del frío hielo contemplaron un espectáculo que los dejó sin aliento.

Se encontraban en una cornisa helada donde moría esta parte del glaciar. A partir de ella una suave ladera descendía hacia el valle más esplendoroso que el hombre hubiese visto nunca. La pendiente empezaba a mostrar, un poco más abajo, los primeros signos de verdor para estallar después en el frescor intenso de una alfombra vegetal que cubría toda la llanura extendida a sus pies.

Ese espacio, de alrededor de un kilómetro o kilómetro y medio, estaba rodeado por un circo montañoso, encerrándolo totalmente, a excepción quizás de lo que parecía una especie de vano en el lado opuesto adonde se encontraban los dos aventureros. Hasta allí transcurría un rumoroso arroyo, surgiendo precisamente de la boca del túnel que acababan de abandonar, y que atravesaba todo el valle para descolgarse, seguramente, en una catarata invisible desde tan lejos.

Un cielo extraño, cubierto por una capa de nubes, ocultaba el lugar de cualquier posible mirada desde lo alto. Sin embargo, de alguna manera, el sol lograba atravesar la delgada y semitrasparente capa nubosa, inundando el sitio de una luminosidad irreal. Esta resultaba acentuada por una fina lluvia en delgadísimos hilos que no parecían caer sino descolgarse, y a través de la cual, decenas de arcoíris coloreaban intensamente el aire.

En el centro del valle, bordeando ambas orillas del riachuelo, dos filas de altísimas palmeras sombreaban los helechos y las hierbas aromáticas que perfumaban el ambiente de una manera indefinible. Hacia allí bajaron, apresurados y ebrios de triunfo, los dos expedicionarios. Todo les decía que habían encontrado el lugar que buscaban: las rosas negras con pétalos donde brillaba un finísimo polvo de oro, los jades rocosos sobresaliendo de la tierra y con los que casi tropezaban a medida que iban descendiendo hacia el fondo del valle, los hermosos árboles cargados de todo tipo de frutas, nueces, manzanas doradas o avellanas, las orquídeas rosadas de las laderas creciendo entre el lapislázuli...

Pero tuvieron la completa certeza al llegar al remanso de sombra del palmeral. Todo el lecho del arroyo estaba cubierto de las más variadas piedras preciosas: esmeraldas, rubíes, granates, zafiros azules, ágatas, topacios amarillos, amatistas púrpuras, diamantes y toda la fortuna que un hombre pudiera soñar. Sin pensarlo dos veces, se lanzaron al arroyo, cuyas aguas les llegaban únicamente a las rodillas y, sumergiendo sus brazos en el riachuelo, arrancaron del fondo puñados de gemas, lanzándolas al aire borrachos de riqueza. Sobre todo, Jean parecía exaltado hasta la locura. Su ambición de dinero y poder se colmaba por fin.

-¡Somos ricos, Louis, inmensamente ricos, más que nadie en toda la tierra!-exclamó enfervorecido.

Louis se sentó en la hierba de la orilla. Miraba la finísima cortina de agua que descendía silenciosa de las nubes. Parecía en trance y Jean se intranquilizó:

-¿Te sucede algo? ¿Te encuentras bien? –le preguntó al verlo tan ausente.

-No tenemos derecho –dijo Louis, como si delirase.

-¿Qué dices? ¿Te has vuelto loco? –farfulló Jean, alarmado.

-Esto no es nuestro, Jean...¿No te das cuenta? No tenemos derecho a reclamarlo.

Jean le puso una mano en el hombro.

-Serénate. Todas las desgracias que hemos pasado han debido afectarte, solo descansa un poco...

- ¿No lo entiendes? –gritó Louis sacudiéndose la mano de su compañero- Este lugar pertenece a toda la humanidad, tenemos que desvelarlo al mundo entero...

-¡No digas tonterías! ¡Ya estás con tu maldito idealismo! ¡No voy a compartir esto con nadie, me llevaré todo lo que pueda ahora y regresaré a por más! –terminó Jean, enfebrecido y exasperado por la conducta de su compañero.

-¡No te lo permitiré, el mundo lo sabrá y todos podrán gozar de esta maravilla...! ¿No lo ves, Jean? ¡Génesis capítulo dos! ¡Esto es el Paraí...!

No pudo terminar la frase. La bala disparada por la Whalter de Jean le entró por la sien, destrozándole el cerebro. Su cuerpo se derrumbó sobre la hierba e hilos de sangre fueron a parar al arroyo mezclándose con el brillo de las gemas. Jean quedó un momento tembloroso, con su alma vibrando por pensamientos contradictorios, lástima, rencor, remordimiento y dura afirmación del hecho. Luego, apartó cualquier indecisión de su conciencia y se dedicó febrilmente a recoger todas las gemas que sus bolsillos admitían.

De repente se apercibió de que el clima había cambiado bruscamente. La agradable temperatura del lugar dio paso a un frío helador, incrementado por el viento que empezaba a descender ahora del glaciar. La lluvía caía en gruesas gotas y los delicados colores del arco iris habían desaparecido. La capa de nubes bajó, espesándose, oscureciéndose, como si la noche ampliara su espacio.

Un temor indefinible se apoderó de Jean cuando un espantoso trueno se dejó oír. No supo qué fue lo que le decidió a ello, pero sintió que debía escapar de allí lo antes posible. Llenó sus manos de brillantes y corrió hacia la distante salida, hacia donde el arroyuelo descendía en cascada bajo un armonioso arco.

Corrió como un desesperado, rasguñándose con los espinos y las rocas diamantinas mientras la tormenta, tras él, parecía perseguirlo y buscarlo con estremecedores relámpagos y truenos ensordecedores. Ya estaba muy cerca de lo que era, sin duda alguna, la salida, cuando vio la blanca figura bajo el hermoso dintel de aquella puerta natural.

Y entonces sus rodillas desfallecieron y las lágrimas rodaron por su rostro, al comprender que iba a morir. Iba a morir como aquel kurdo, porque ya el querubín, de mirada terrible, señalaba hacia él con su llameante espada de fuego.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top