Les comédies Ealing

Bien le bonjour/bonsoir !

Déplorant le manque d'activité hallucinant de ce compte Wattpad, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Écrire un truc. N'importe quoi, mais un truc. Alors voici un truc.

Aujourd'hui, je vous propose de parler un peu d'histoire du cinéma, et d'une catégorie de films que j'affectionne particulièrement : les comédies Ealing, devenues au fil du temps, en tout cas pour certaines, des classiques du cinéma britannique.

Ealing, ça veut dire quoi ?

Il s'agit tout simplement du nom du studio de cinéma qui a produit lesdites comédies dans les années 1940 et 1950 : Ealing Studios. Nom qui provient assez logiquement de sa localisation géographique, à savoir le quartier d'Ealing, à l'ouest de Londres.

Est-ce que je mets une carte de Londres pour meubler ? Bien sûr que oui.

L'histoire de ces studios est beaucoup plus vaste que la période dont il est question ici. Elle remonte en effet à 1896 et continue jusqu'à nos jours. Cependant, j'aimerais surtout évoquer l'après Seconde Guerre mondiale.

C'est à partir de l'après-guerre que les studios Ealing commencent à produire des comédies assez satiriques, teintées d'humour grinçant, qui deviennent rapidement leur marque de fabrique. L'on peut en recenser un certain nombre entre la première en 1947 (À cor et à cri, Charles Crichton) et la dernière en 1957 (Il était un petit navire, Charles Frend).

Ces comédies se caractérisent par un aspect ouvertement irrévérencieux, moqueur, et la noirceur de son humour, qui ne nuit pas pour autant au portrait d'une société britannique assez pittoresque, avec tout ce que cela peut englober : villages de campagne, charmantes vieilles dames ou personnalités excentriques sont au rendez-vous.

Les plus célèbres comédies Ealing

Car un exemple vaut souvent mieux qu'un long discours, voici une présentation de quelques films qui reflètent tout à fait l'esprit de cet humour britannique.

Avant cela, je me permets d'abord un aparté sur l'une des figures les plus représentatives de ce cinéma. Il s'agit d'un acteur commun à tous les longs-métrages que je vais proposer ici (et accessoirement l'un de mes préférés) : Alec Guinness.

C'est ce monsieur.

Né en 1914 et décédé en 2000, il s'agit de l'un des acteurs britanniques les plus connus du XXe siècle.

De nos jours, il est principalement reconnu pour son rôle dans La guerre des étoiles (Georges Lucas, 1977) où il incarne Obi-Wan Kenobi, le mentor du héros. Un rôle et un film qu'il a souvent avoué ne pas aimer du tout !

Et pour cause, il n'avait pas à rougir de sa carrière cinématographique, aussi longue que prestigieuse, qui ne se limitait certainement pas à ce long-métrage, somme toute tardif dans sa filmographie. Il s'illustre d'abord dans des comédies britanniques, dont celles des studios Ealing, puis travaille à plusieurs reprises avec le réalisateur David Lean, dans des films tels que Les grandes espérances (1946), Le Pont de la rivière Kwaï (1957), Lawrence d'Arabie (1962) ou encore Le Docteur Jivago (1965).

Il a également tenu des rôles au théâtre, ainsi que dans d'autres productions cinématographiques très variées tout au long de sa vie : Notre agent à La Havane (Carol Reed, 1959), Un cadavre au dessert (Robert Moore, 1976), ou encore Kafka (Steven Soderbergh, 1991).

Voilà donc les quelques comédies Ealing dans lesquelles on peut le retrouver...

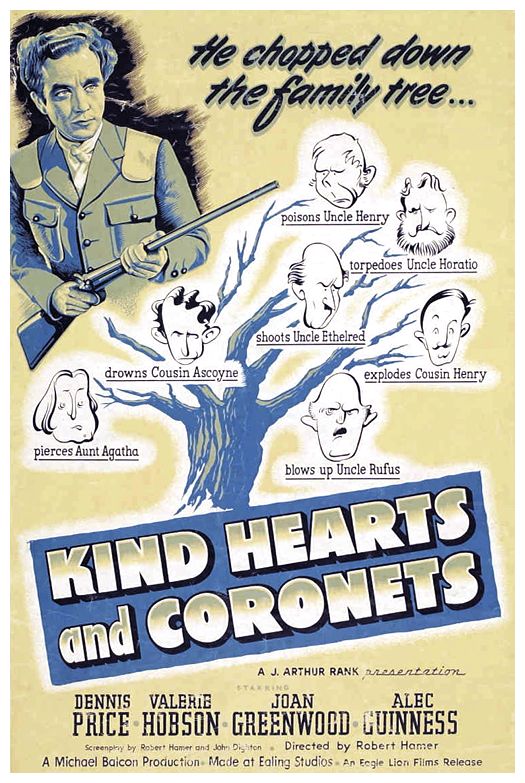

Noblesse oblige (Robert Hamer, 1949)

Synopsis : Dans sa cellule, à la veille de son exécution, Louis d'Ascoyne Mazzini achève la rédaction de ses mémoires dans lequel il raconte, par le menu, les raisons qui l'ont amené à tuer les membres de sa très riche et très aristocratique famille.

Le ton est donné. C'est une comédie noire voire macabre, qui s'intéresse au grand projet d'un aristocrate désargenté : à savoir assassiner ses cousins, oncles, tantes etc. qui s'interposent entre lui et le titre qu'il souhaite obtenir... À première vue, cela ne semble pas très drôle et peut même avoir l'air violent. Cependant, en regardant le film, l'on se rend très vite compte que l'humour octroie un côté absurde très savoureux au récit. À condition, bien sûr, que le spectateur y soit réceptif.

L'efficacité de la narration rend le tout très agréable à regarder, et il est difficile de ne pas sourire assez régulièrement devant cette histoire. La cerise sur le gâteau étant la présence d'Alec Guinness, qui n'incarne pas moins de... huit personnages. En effet, tous les membres de la famille du protagoniste, qui vont subir ses foudres, sont interprétés par le même acteur. Et compte tenu de la variété de ces rôles, c'est impressionnant.

Un grand classique, si ce n'est le plus connu, des films produits par Ealing.

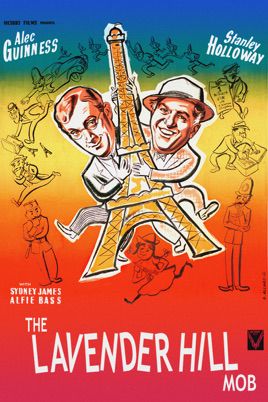

De l'or en barres (Charles Crichton, 1951)

Synopsis : Un sujet de Sa Majesté, vivant heureux dans une ville du Brésil, raconte comment il fit fortune : modeste employé de banque, convoyeur de lingots, il rencontre un jour Pendlebury qui approvisionne la France en petites tours Eiffel. Une idée lumineuse jaillit alors des cerveaux des deux compères.

Des histoires de braquage, au cinéma, il y en a. Des bonnes comme des mauvaises. Des sérieuses comme des moins sérieuses. Celle-ci appartient plutôt à la seconde catégorie, et cela marche à merveille tant le concept de base est maîtrisé : deux types ordinaires qui parviennent à monter une arnaque efficace, ça a de quoi intriguer...

Si la réalisation n'offre rien d'extraordinaire, toute l'intelligence du scénario et la performance des acteurs permettent à ce petit film d'être très savoureux et digne de figurer parmi les meilleures comédies du studio.

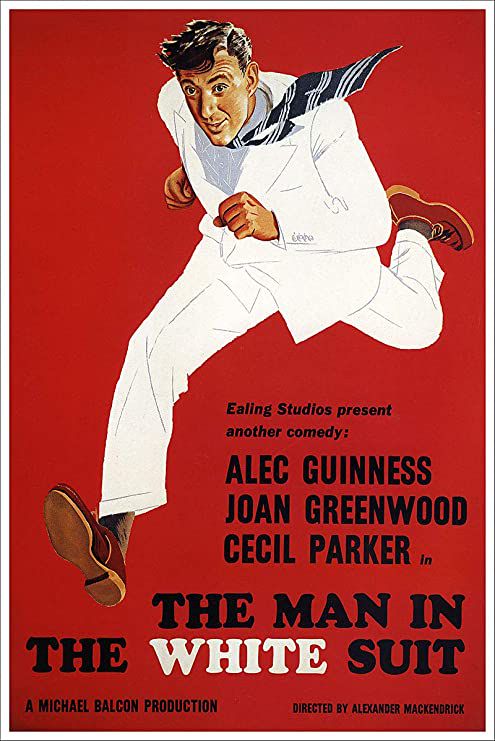

L'homme au complet blanc (Alexander Mackendrick, 1951)

Synopsis : Sidney Stratton, ingénieur chimiste, invente un tissu révolutionnaire, à la fois insalissable et inusable. Potentielle source de profits, il est surtout source d'ennuis.

C'est vrai, ce résumé ne paie pas de mine et ne donne pas forcément envie de regarder. Il faut dire qu'il y a plus palpitant que l'histoire d'un composé textile révolutionnaire... Et pourtant. Pourtant, ça fonctionne, et même très bien.

Le film ne se prend jamais complètement au sérieux, et c'est très rafraîchissant. En terme de situations absurdes et de personnages étranges, il y a de quoi faire. Le personnage principal est à lui seul un modèle d'excentricité, mélange entre un idéalisme désintéressé et l'image classique du scientifique fou, méthodes radicales et appareillage bizarre à l'appui.

Tueurs de dames (Alexander Mackendrick, 1955)

Synopsis : Le commissariat de police de la petite ville de Richmond a l'habitude de la visite de Margaret Wilberforce, veuve d'un officier de marine, complètement mythomane. Un jour, le digne professeur Marcus loue une chambre à la vieille dame où, tous les soirs, il répète avec ses amis musiciens un menuet de Boccherini. En réalité, ils préparent le hold-up du siècle.

Encore une histoire de braquage pas très sérieuse. Là, il y a du niveau. Un gang de cinq pseudo-musiciens de chambre contre une vieille dame, ça paraît être un affrontement couru d'avance, non ? Eh bien pas tant que ça. Non, vraiment. Une grand-mère anglaise, c'est plus coriace que ça en a l'air.

Parmi les productions Ealing, ce film est certainement celui que je préfère. C'est un vrai bijou d'humour, tantôt satirique tantôt complètement délirant. Les couleurs datées donnent une esthétique qui convient parfaitement au récit, les personnages sont drôles et les acteurs livrent des performances impeccables. Et puis, juste pour le plaisir de voir des gangsters en galère contre une grand-mère... C'est à voir.

Ce sera tout sur ce sujet. Je suis contente d'avoir enfin pris un peu de temps pour en parler, car c'est un cinéma assez méconnu et qui me tient beaucoup à cœur. Parce que les comédies françaises, d'accord, c'est sympa, mais... mais en fait non. (Plus depuis Astérix & Obélix : Mission Cléopâtre, du moins.)

Merci d'avoir lu, et à une prochaine fois !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top