Dua Puluh Sembilan (I) 🌫️ Lima Botol Kaca

Aku tak punya waktu lebih banyak lagi. Kulangkahkan kakiku cepat saat subuh bahkan belum pergi. Kutinggal Abidine yang masih menganga di tempat tidurku dan ngacir ke rumah Ayah pukul lima. Kali ini, aku benar-benar akan memecahkannya sendirian. Perlu lima belas menit untuk melihat Ayah sedang menarik selang dari halaman dan menyirami tanamannya.

Napasku terengah-engah, bertumpu pada kedua lutut sambil nyengir. "Ayah," panggilku tergopoh-gopoh mendekatinya, berusaha tidak terkena percikan air. "Nadir punya apa yang Ayah cari."

Kami menggeledahnya bersama pagi itu, bersama satu lagi manusia yang tidak kuharapkan datang. Rambut belah tengahnya menyembul di antara dua daun pintu yang terbuka. Ayah nyaris kayang ke dapur begitu melihat dua dokumen yang kubawa, sementara Jamal mengernyitkan dahinya dalam-dalam. Mereka lekas melapor pada atasan dan anak buah yang lain, kemudian aku disuruh menunggu sebentar sebelum Ayah mengantarku dan Jamal ke sekolah.

Ada sebuah pertanyaan yang terus-terusan mengganggu pikiranku. "Apa benar Candala datang hanya untuk membunuhku?" lirihku, mengempaskan punggung dan duduk lemas di sofa.

Hanya ada Jamal di ruang tamu saat ini, Ayah pergi ke dalam untuk bersiap-siap. "Maaf aku nyembunyiin ini dari dirimu," jawabnya, mengaitkan kedua tangan di depan perut dan mengikuti gayaku. "Aku udah lama jadi anak buah ayahmu, tapi nggak tau kalo kau itu anaknya sampe Dala dateng setaun lalu."

"Berarti dari awal kau udah tau kalo Dala jahat?"

Jamal membuang napasnya, menatap langit-langit ruang tamu. "Dia nggak jahat, Nad. Dia cuma nggak tau yang mana yang bener. Itu doang." Semburat senyumnya timbul sedikit, seolah mengingat-ingat hal menyenangkan. "Kalo kau sadar, sebenernya di semester pertama, Dala sering banget berusaha ngambil nyawamu, lho," kekehnya renyah, "tapi anaknya malah kepincut sama dirimu. Hahaha, goblok." Matanya terpejam lelah, bisa kulihat kantung mata tipis di sana, nyaris samar seandainya aku tidak menyipit.

Bagiku, semua yang dilakukannya hanya untuk membunuh rasa bosan. Dia sering mengajakku berkeliling kota jalan kaki, mengunjungi tempat-tempat baru yang tak pernah kusangka ada di pinggiran kota seperti ini. "Kalo kau tau kayak gitu dari awal, kenapa nggak nangkep Dala? Serahin ke atasanmu, gampang, 'kan?"

"Aku nggak punya bukti buat ngelakuin itu. Dan lagi, itu cuma dugaanku sendiri. Nggak ada orang lain yang curiga sama dia." Jamal menegakkan punggungnya, menyeret tas dan merogoh isinya cepat. "Sialnya lagi, anak itu main bersih." Entah kenapa, aku tidak paham apa yang lucu sampai Jamal menyinggung senyum seperti itu.

Ponselnya menyala, menampilkan beberapa foto Dala. "Serem banget." Aku bergidik ngeri. "Kau kayak stalker-nya Dala—kau masih suka cewek, 'kan?"

Ditariknya ponsel itu dan melotot ke arahku. "Kalo kubilang aku suka dirimu pasti kaga bakal percaya," dengkusnya sebal. "Anak itu cukup pinter, kebangetan malah. Daya ingatnya juga bagus, dan itu yang diincar sama pihak musuh." Jamal kembali pada posisi sebelumnya, sambil mendongak dan memejamkan mata. "Ayahnya dulu kayak ilmuan yang bekerja sama bareng ayahmu. Dia tertarik sama ilmu kebumian dan nuklir, jadi deh senjata uranium itu. Begitu ayahnya mati dieksekusi, senjatanya disembunyikan, dan musuh tau Dala bisa inget apa yang dia lihat sejak kecil, mereka nyoba nyari Dala buat dimanfaatkan."

Itu sebabnya Candala ikut klub kebumian dan OSN tahun lalu? Aku ingat dulu dia sering melamun waktu Taufan mengajarkanku, apa dia sedang memikirkan ayahnya?

"Kayaknya," sambung Jamal, "makin lama kau bareng dirinya, makin dia sadar mana yang bener. Yah, itu juga berkatku, sih, yang sering nyuci otaknya dengan kata-kata suci."

"Idih."

Lagi-lagi Jamal terkekeh. Kali ini ada semburat rasa sakit dalam nadanya. "Biarpun kayak gitu, kau kudu tetep yakin Dala orang baik. Dia satu-satunya orang yang bisa ngubah dirimu jadi kayak gini." Jamal membuka pandangannya, melirikku dengan sudut mata. "Dala yang bikin kau nggak apatis lagi. Biar tau gimana asiknya punya temen dan saling bergantung. Singkatnya, memanusiakanmu yang kayak batu."

Aku takkan menyangkal kata-katanya. Itu memang benar. Aku bisa merasakan perubahan besar setahun belakangan. Dadaku tidak pernah sesak lagi saat berhadapan dengan banyak orang, tidak ada sikap-sikap anti sosial lagi, dan sekarang aku mulai bisa mempertimbangkan perasaan orang lain.

Meski Candala ditugaskan membunuhku, dia tetap tak melakukannya. Kakek tua yang kami kunjungi sewaktu di Jakarta itu, aku yakin dia yang mendidik Candala sebelum dia jatuh ke tangan yang salah.

"Ayo, Bung. Kita harus sekolah biar nggak jadi budak korporat." Jamal bangkit, menenteng tasnya di satu bahu dan menepuk pundakku. "Karna kau udah tau tentang kasus ini, kalo mau masih bingung, tanya aja."

Aku terdiam sejenak saat Ayah melewati kami dengan kunci mobilnya. Beberapa detik, kuseret tasku mengikuti Jamal ke luar dan mengunci pintu. Kutarik lengan seragamnya sebelum masuk ke mobil Ayah. "Di mana Candala?"

:.:.:

Kami nyaris menjadi ubi bakar selama kelas berlangsung. Tidak ada yang namanya istirahat meski bel sudah berbunyi. Empat anak kelas akselarasi tidak memiliki waktu untuk bermalas-malasan di sekolah, kami punya tugas dan tumpukan latihan soal. Aku dan Jamal menjadi orang yang pertama masuk sekolah, dan terakhir keluar hari itu.

Abidine mengamuk pagi-pagi karena merasa diacuhkan, ditinggal sendirian di rumah ibuku, dan selalu berusaha mencari sepupunya yang suka hilang diam-diam. Dia hendak merajuk, tetapi Taufan dengan sabar mengingatkan. "Aku tau kau mau mukul Nadir, tapi ingat! Tuhan bilang manusia dilarang menyakiti hewan."

"Sedang mengoles krim rasa ingin menghujat," balasku ketus sambil mengelus leher dengan air putih.

"Ingat kata cowok gepeng webtun. Orang sabar, pantatnya lebar."

Hari-hari kami berjalan seperti biasa lagi; dengan tumpukkan tugas dan materi yang harus dikejar padahal tidak pernah lari dari meja kami. Menuju akhir semester terakhir, kami jadi punya jam tambahan, dan pulang lebih sore dari biasanya. Jadwal les Taufan jadi berantakan, tetapi anak itu bilang bukan masalah karena tinggal sebulan lagi—anak itu percaya diri bisa tembus kampus impian jalur SNMPTN. Abidine dan Jamal juga begitu, meski mereka tidak mengambil tambahan belajar di luar sekolah.

Aku sendiri, seperti yang kalian lihat, lebih senang belajar sendiri di kamar. Selama bisa dilakukan sendiri, aku tidak butuh orang lain. Namun, hari ini mungkin hal itu akan berubah.

Seperti hari-hari sebelumnya, aku kabur dari jangkauan anak-anak kelas demi mencari botol yang disebar Dala. Kalau tidak salah, ada satu di atap sekolah, dan ini adalah momen paling bagus untuk mengambilnya; sepi, semua sudah pulang, dan tidak ramai yang menjaga.

Pertama-tama, untuk memastikan tidak ada yang membuntutiku, akan lebih aman kalau masuk ke kamar mandi perempuan. Dari sana, aku memanjat keluar melalui jendela yang tidak berteralis, kemudian mendarat di atap sekolah tanpa tas dan buku-buku berat itu—kutinggalkan mereka di salah satu wastafel kering.

Tenang saja, tidak akan ada orang yang menemukan tasku di sana. Ini bukan hari Jumat, jadi tidak akan ada siswa yang memiliki bimbingan atau ekstrakurikuler. Tubuhku melenting cepat, menepak hati-hati pada atap yang miring sebelum sampai ke titik horizontalnya.

Jantungku berdebar cepat, takut tiba-tiba hilang keseimbangan atau jatuh dari atap. Ini tempat yang sama di mana aku dan Dala bicara tahun lalu. Bedanya, kini tidak ada orang di lapangan, dan aku tak perlu takut ketahuan. Baiklah, ini bukan waktunya menikmati matahari tenggelam, aku harus cepat menemukan botol itu sebelum—

"Anak gadis pecicilan."

Kupejamkan mataku erat-erat. Sial, bagaimana bisa dia ke sini?

"Bantuin, woi!"

Ralat, bukan dia, tetapi mereka. Kutolehkan kepalaku pelan-pelan sambil merapat ke dinding atap segitiga lainnya. Kutunggu tiga anak itu mendekat, kemudian menunduk malu karena terciduk kabur diam-diam. "Hai."

Abidine berkacak pinggang. "Hai-hai, gundulmu!" Tangannya secepat kilat menjewerku, menariknya ke atas hingga aku terpaksa berjinjit. Wajahnya mendekat, kemudian melotot sambil memiringkan kepala sinis. "Kalau ayahmu sampe tau ...." Dia sengaja menggantungkan kalimatnya, berganti gestur menarik garis lurus di tengah lehernya.

"Ampun—"

"Pulang," tegasnya.

"Tapi—"

"Pulang!"

"Kau bukan ayahku, Bi!" Kutepis tangannya kesal. "Setidaknya biarkan aku, kali ini saja, melakukan sesuatu sendirian." Telapak tanganku refleks mengusap daun telinga yang tadi dijewernya. Mataku menangkap Jamal yang mengulurkan tangannya pada Taufan. "Ngapain ngajak mereka?" tanyaku mengembuskan napas jengkel.

"Apa yang kau cari, hm?" Jamal menepuk-nepuk tangannya, membersihkan debu dan pasir di sana. "Tidak biasanya kau kayak gini. Dan dari pada kau nantang maut sendirian, kenapa nggak ngajak kita aja?"

Taufan refleks melotot di belakangnya sambil terbungkuk-bungkuk membersihkan celana panjangnya. "Maaf, kalo mau nyari mati, kalian aja. Aku masih mau idup."

Kubungkam mulutku. Pokoknya, aku harus mengurus ini sendirian. Mereka jangan sampai tahu.

"Berhenti mengulum bibirmu, Nad." Tatapannya tak lagi bersahabat. Jamal menyisir rambutnya ke belakang dengan jemari, kemudian menunduk seakan pasrah. "Kau masih berusaha mencari Dala, 'kan? Akuilah, Bung. Kalau kau sampai mendapatkan flashdisk dan data tadi pagi, itu artinya kau benar-benar sedang mencarinya." Jamal maju, menepikan Abidine dan nyaris memepetku di tembok.

Kejadian ini mungkin terdengar keren di mata kalian, tetapi tidak begitu nyatanya. Kuhindari anak itu sebelum dia sempat mengurungku dengan kedua tangannya. "Kalau iya, emang kenapa?" Tanganku mengepal, rupanya semua sudah terlanjur. "Biarkan aku menyelesaikan urusanku sendiri. Kalian bisa pulang, belajar buat ulangan akhir nanti. Sekali lagi, ini urusanku. Dan Abidine, berhenti mengikutiku. Aku bukan anak kecil yang gampang diculik om-om."

"Kau hanya melakukan hal yang sia-sia, Nad." Kali ini Taufan ikut maju. "Ada beberapa hal yang tidak bisa kau lakukan sendiri dan memerlukan pendapat orang lain untuk terus berpikir rasional." Ketua kelas tiga periode itu tersenyum menenangkan.

"Tidak ada yang sia-sia," kataku. Baru kali ini aku merasa begitu dipojokkan. Seisi dunia seakan benar-benar menolaku mencari Candala. Memangnya kenapa? Apa yang salah dengan hal itu? "Aksi sama dengan min reaksi. Selalu ada timbal balik dalam tiap perbuatan."

Abidine hendak mencecarku lagi, tetapi Taufan dengan tenang mengangkat sebelah telapak tangannya lebih dulu, mengisyaratkan agar dirinya tidak disela. "Apa, sih, yang bikin kau penasaran banget sama Dala?"

Kubuang wajahku, enggan menjawabnya. Namun, kemudian suatu gerakan yang sama sekali tak kuduga akan datang sungguhan dari seorang Taufan terjadi. Telapak tangannya meraih kedua pipiku, memaksa agar wajah kami kembali bertatapan dengan gerakan yang halus. Wajahnya sama sekali tidak terlihat marah, hanya ada ketenangan dalam tatapannya, tetapi justru itulah yang menyeramkan dari Taufan.

"Karna dia temanku," jawabku sedikit terseret-seret sebab dua pipiku yang ditahannya. "Karna aku banyak berutang budi padanya. Apa itu salah?" Kutatap dia balik dengan tatapan nyalang, begitu pula dengan Jamal yang langsung mengangkat dua alisnya tak percaya.

Suasana tiba-tiba hening, menyisakan deru angin menerbangkan rambut kami berempat yang panjangnya sama. Tiba-tiba aku merasa malu, mengingat jenisku berbeda dari mereka, dan aku sendirian.

Pelan, kusingkikan tangan Taufan dari pipiku, kemudian balik kanan bubar jalan, kembali mencari botol yang waktu itu disembunyikan Dala. "Kalo kalian udah selesai, pulang aja duluan," kataku tanpa menoleh, memilih celingukan ke celah-celah ventilasi dan tumpukan kayu sembari berjongkok. "Aku bakal pulang sebelum magrib. Kalo Abi mau pulang, kunci rumah ada di bawah pot."

Mataku menyipit, berusaha melihat apa yang ada di dalam celah tumpukan potongan kayu. Sebelum akhirnya sebuah tangan menyingkirkan balok kayu paling atas, memudahkanku mengambilnya. Kemudian aku sadar, bahwa mereka bertiga tak kunjung pulang.

"Dala teman kami juga." Abidine menunduk, menyingkirkan satu lagi balok kayu yang menghalangi. "Kalo kau sungguh tidak egois, setidaknya biarkan kami ikut mencarinya—"

"Tapi, Bi—"

Abi menoleh dengan tampang serius pada Taufan yang disambut senyumnya lagi. Pada akhirnya, dua anak yang lain mendekat. Sebelumnya, Abi tidak pernah seperti ini. Ada yang lain ... tidak, mereka pasti sudah tahu di mana Candala, dan semua ini hanya akal-akalannya saja.

Laki-laki memang aneh. Padahal semudah itu mengatakan padaku di mana Candala, tetapi mereka justru memilih jalan yang lebih sulit. Aku tak mampu memposisikan diriku untuk menjadi mereka.

"Botol ini yang kau cari, eh?"

Aku berdiri, menepuk-nepuk ujung rokku. "Apa yang kalian inginkan?"

:.:.:

Masih ada dua botol kaca yang harus kucari, dan sekarang aku punya pasukan tambahan. Tanpa Giam muncul di awal pun, aku tahu dia tidak bisa jauh dari Jamal. Tak satupun dari kami yang membawa kendaraan pribadi ke sekolah, itu sebabnya kini, sambil menikmati pemandangan sore, bahkan hari yang nyaris gelap, kususuri jalanan setapak ke sebuah TK tua. Tempatku dan Candala pertama kali bicara.

Melewati perpustakaan kota tepi jalan raya, perempatan halte bus tanpa penumpang, memasuki jalan kecil ... untuk menemukan sekolah lamaku. Aku ingat jelas bagaimana kudeskripsikan suasana sore itu di awal-awal jurnal ini.

Tidak banyak yang tahu tentang tempat ini, dan itulah sebabnya keempat temanku nyaris menganga. Gedung-gedungnya sudah beralih fungsi sebagai gudang arsip, lengkap jungkat-jungkit, ayunan, perosotan yang tambah usang.

"Tempat ini masih menjadi favoritku," gumamku, tanpa sadar menyinggung senyum. Rasanya seperti kembali pada waktu itu. Saat aku masih sendirian.

Pepohonannya masih lebat, juga pagar warna-warni yang pudar dan berkarat, terkesan menyeramkan. Cahaya matahari sore benar-benar mirip dengan waktu itu, nyaris ditelan pucuk-pucuk pohon di sisi barat dunia.

"Kau sering ke sini?"

Aku mengangguk. "Dala menemukanku di sini waktu itu. Mungkin, persis setahun yang lalu." Kakiku menuntun ke arah ayunan tua, menyapa pegangan besi berkaratnya dengan telapak tanganku yang telanjang. "Oh, botolnya."

Mereka masih mengikutiku di belakang, sambil celingukan sendiri. Entahlah, mungkin mereka terpana dengan suasana hening dan semilir angin sore. Sementara kepalaku diam-diam berasumsi bahwa Candala mampu menemukanku di sini, di tempat terpencil ini, karena itu adalah salah satu bagian dari tugasnya membunuhku.

Kudekati gedung arsip lama, dan segudang ingatan tiba-tiba menyerangku. Saat Rachel menusuk betisku dengan cutter, Candala datang membawakanku plester luka. Bukan sesuatu yang membuatku tersentuh, tetapi cukup untuk membuatku mengingat eksistensinya.

Satu persatu kuperiksa kaca gelap berdebu di sana. "Harusnya ada di sekitar sini," kataku begitu mereka terlihat bertanya-tanya apa yang sedang kulakukan.

"Botol kaca kayak gitu?"

Semua mata langsung tertuju pada Giam, lantas kami merapat padanya untuk mengintip di jendela yang sama. Itu botolnya!

Jamal menarik dirinya mundur, kemudian melakukan gestur pemanasan. "Minggir. Pintu tua ini sudah berkarat, satu-satunya cara masuk ke sana hanya dengan paksaan."

Taufan menarikku menyingkir, tepat sebelum sol sepatu Jamal meremukkan engsel-engsel pintu yang sudah berkarat dan rapuh. Debu-debu beterbangan menyambut rebahnya sebagian pintu kayu tadi. Bagian belakangnya dihalangi sesuatu, mungkin kardus lama yang bertumpuk di sana. "Kalo ditanyain warga gimana?!" Taufan memekik.

Tangannya mengibas-ibas sekitar sambil mengernyit dan mencoba menutupi hidungnya. "Tidak ada dokumen penting di sini kecuali data diri anak-anak yang sekarang mungkin sudah kuliah atau bekerja. Kalau hancur kena tempias air, malah lebih bagus lagi." Tubuhnya gesit melompat masuk, mendarat di tumpukan debu lantai yang tebal dan memungut botol kaca itu. "Sejak kapan, sih, Dala mulai nyebar botol kayak gini?"

Kami hanya bisa melongok dari luar, tidak berani masuk ke dalam. "Yang di kandang sapi itu pertama. Kalo yang ini ... waktu pahaku luka waktu itu. Dala menggelegakkannya di sana."

"Itu beberapa bulan abis lab kimia meledak, 'kan?" Giam menyambut kembalinya Jamal di ambang pintu, lalu mengamati botol kaca yang barusan dipungut. "Kalo debu setebel ini, nggak mungkin dari Oktober atau November lalu, Nad. Botol ini, mah, udah lama banget. Kalo setaun lebih masuk akal, atau waktu aku DBL di Jakarta pas itu."

Aku menggeleng tegas. "Pas Rachel nusuk pahaku, aku lari ke sini. Terus Dala nyusul, baru dia naro botolnya. Aku inget jelas, kok."

Mereka saling berbagi tatapan, bicara dari tatapan mata. "Kalo emang gitu, berarti dirimu tau berapa botolnya?" intrupsi Jamal.

Sejauh yang kuingat, Dala hanya menulis di lima botol kaca. Kalau di luar kami jalan kaki bersama, aku tidak tahu. Empat perlima bagiannya sudah didapatkan, berarti hanya kurang satu. "Sisa satu lagi, mungkin," jawabku ragu-ragu.

"Bagus. Nunggu apa lagi?" Abi menepuk tangannya, tersenyum lebar tanpa sebab. "Ayo bereskan malam ini juga."

"Kau yakin?" Taufan mendelik curiga. "Besok, 'kan—"

Tak ada yang bisa menghentikan Jamal dan Giam kalau mereka sudah kesurupan. "Gas! Biar nggak kepikiran lagi!" Mereka berangkulan, membantu Jamal melompati pintu. "Jarang-jarang Nadir minta tolong, 'kan? Selama ini dia udah nyoba ngubah sikap. Kau juga yang bilang mau ikut nyari Dala, 'kan?" Mereka melirik Taufan yang tadi hendak menolak.

Berkatnya, ketua kelas kami hanya bisa mengembuskan napas keras sambil menunduk. "Oke, ini semua buat Nadir sama Dala."

Senja itu juga, diiringi adzan magrib, kami berangkat ke padang ilalang. Aku masih mengingat jelas jalan ke arah sana, meski sudah berbulan-bulan tidak berkunjung. Jalanan gelap total karena rumah-rumah penduduk masih jarang, tetapi selama ada kemauan, di situ ada jalan. Berbekal flash lima buah ponsel, kami menerabas jalan kasar berbatu.

Napas kami menderu-deru membelah hutan dengan cepat. Melewati dua pohon melengkung aneh, melompati jembatan usang rapuh, merayap di sela dedaunan kering. Waktu itu, aku hendak mengeluhkan seberapa jauh lagi kami harus menjadi bolang. Namun, sebelum itu terjadi, mataku disuguhi pemandangan jingga nan apik. Persis seperti tahun lalu.

Di sini, matahari masih mampu menembus daratan sabana. Awan-awan hanya bergelung tipis, membiarkan kami mematikan flash dan menikmati senja yang luar biasa.

"Aku nggak tau ada tempat kayak gini di tengah-ujung kota?" Mereka berempat mematung, aku seolah melihat diriku sendiri di masa lalu.

"Jadi," kata Jamal tanpa mengalihkan pandangan dari langit oranye bersemburat pink keunguan, "di mana botol itu?"

Bahuku refleks terangkat. "Candala melemparnya sembarangan waktu itu." Sebaris kalimat dariku mampu membuat keempat laki-laki itu menahan napasnya. "Kalo nggak mau, pulang aja gapapa. Aku bisa nyari sendiri, kok—"

"Nyalakan flash kalian," perintah Jamal maju lebih dulu melangkahi rerumputan tinggi yang sedikit lembab. "Kalau botol kaca, sinarnya pasti bakal mantul."

Lima menit pertama, kami berpencar lantas digigiti nyamuk. Di tengah-tengah sabana, kami kembali berkumpul untuk sekadar mengolesi minyak kayu putih satu sama lain. Sepuluh menit setelahnya, cahaya matahari benar-benar lenyap tak bersisa dan memaksa lima orang remaja menyalakan flash hingga tampak seperti kunang-kunang raksasa di luasnya hamparan rumput.

Aku hampir menyerah saat seekor capung melintas seperti kecoak. Alih-alih botol kaca, yang kutemukan hanyalah daun, rumput, ranting, daun lagi, rumput lagi. Kakiku sudah menendang-nendang sembarangan, berharap tiba-tiba menyenggol sesuatu dan menemukan botol itu. Namun, mencari sebuah botol miras di padang seluas ini nyaris tidak mungkin.

"YANG INI BUKAN?!"

Tidak mungkin, di padang seluas ini, kemungkinannya kecil sekali—

"NADIR! ADA ISINYA!"

:.:.:

Aku tidak menyangka akan menemukannya secepat ini hanya dengan lima orang. Harusnya aku berterima kasih pada mereka, sebab mungkin saja aku akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk sekadar menemukan botol kaca terakhir itu. Kami menepi dari sabana, membuat lingkaran kecil tak jauh dari pohon-pohon lebat tumbuh.

Masing-masing dari kami sudah memegang sebuah botol, kemudian berusaha membukanya sesegera mungkin sebab hari sudah jauh lebih gelap dari sebelumnya. Ponsel kami disebar di lima tempat berbeda yang mengarah ke tengah-tengah lingkaran, menerangi apa yang sedang kami kerjakan.

"Secinta ini Dala sama kimia?" gumam Giam berdecak lidah. "Tapi ... ini mana bisa disetarain, 'kan?"

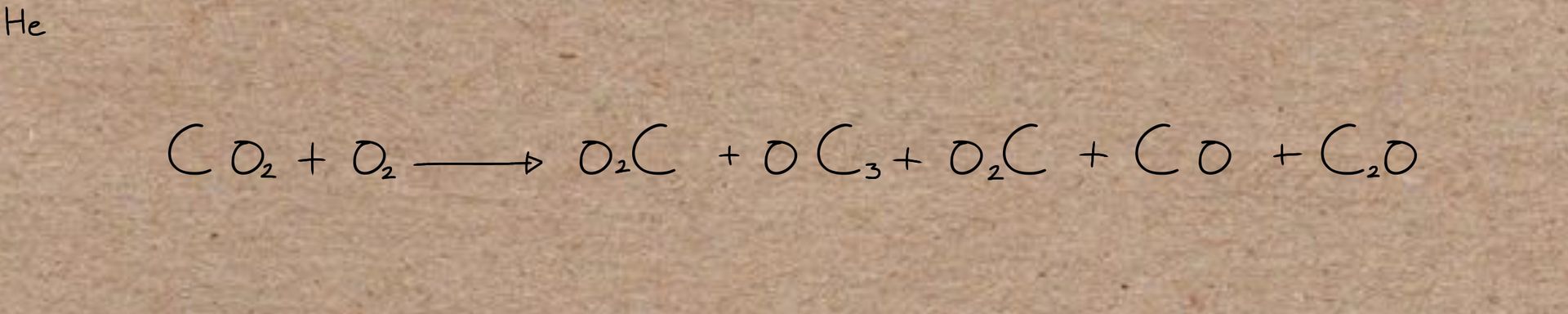

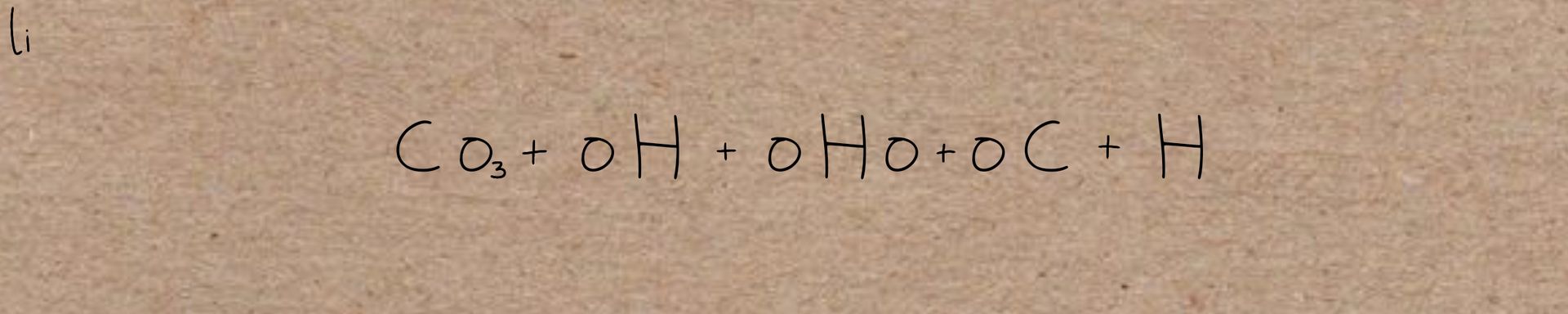

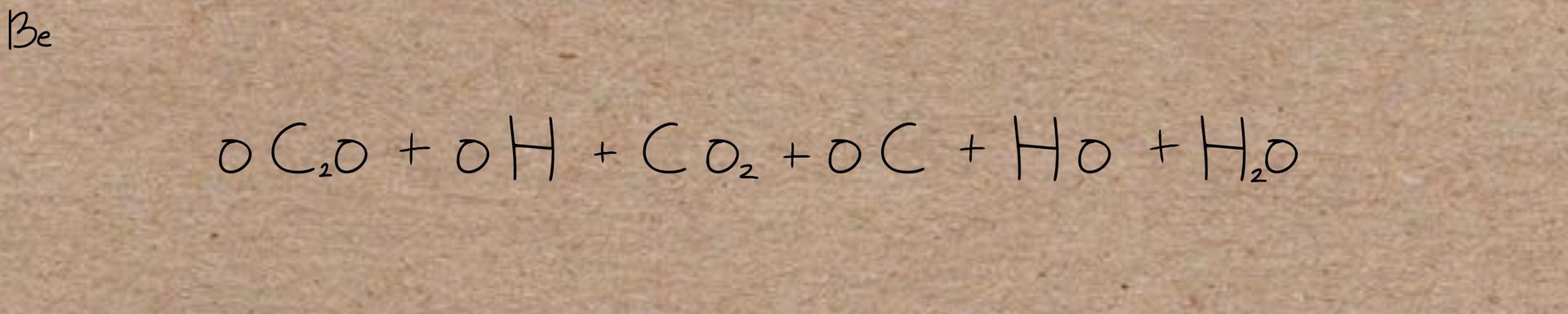

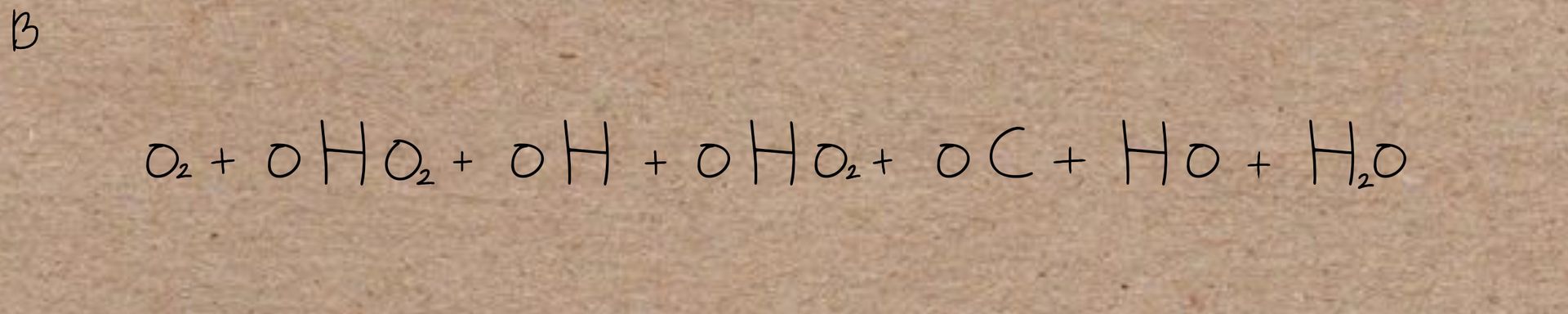

Semuanya mendongak, bertukar pandang kemudian saling membuka kertas yang didapat dari botol itu. Isinya rumus kimia yang berbeda-beda, tetapi masih dalam golongan hidrokarbon ... entahlah, hanya ada goresan atom karbon, hidrogen, dan oksigen di kertas sketsa cokelat itu.

Apa ini? Kode? Bagaimana cara memecahkannya? "Dia nggak nyuruh kita ngerjain soal kimia, 'kan?" Kupandangi terus kertas di genggamanku.

CO3 + O2H + CO + COH + O + OHO

"Atau kita disuruh menghitung massa per molekul untuk dapat sandi angka?" usul Abidine mengusap dagunya.

Sandi ....

Mataku menelaah lagi apa yang ada di sana, kemudian menemukan sesuatu yang mungkin berguna. "Di ujung kiri atas kertas kalian ada tulisannya?"

Mereka serentak menunduk, mencari apa yang kumaksud. "Huruf doang, sih, B gitu."

Aku memetikkan jari senang. "Tepat sekali! Kalian hafal tabel periodik?"

"Oh!" sanggah Giam hendak kesetanan. "Ini diurutin dari tabel periodik! Di sini tulisannya Li, atom nomor tiga, berarti urutan ke tiga!" serunya girang, "Anjay, boleh juga anak itu. Sini urutin kertasnya!"

Lingkaran semakin mengecil saat lima kepala berkumpul. Kami merentangkan kertas di atas tas Jamal yang mungkin hanya berisi buku tulis sangking tipisnya. Semua semakin jelas saat susunannya sudah terlihat.

"

Itu yang nomor dua nggak mungkin disetarain meski ada tanda panahnya." Jamal menunjuk sambil mengangkat kepalanya dari lingkaran yang semakin pengap. "Itu pasti tanda pisah kalo dia jadi sepasang kata."

"Sandi," gumamku. "Ini pasti sandi." Jelas, ini bukan teka-teki yang mengharuskan kami melihat nama senyawanya. Kalau memang harus, kenapa dia malah membahas air (H2O)?

Jamal melirikku yang juga mengangkat kepala, menegakkan punggung sambil melihat bintang-bintang yang mulai tampak. "Kau dulu ikut Pramuka?"

Aku menggeleng. "Tidak untuk ekskul, tapi iya buat kurikulum 2013." Ah, aku dulu paling malas ikut Pramuka, sudah panas, bikin hitam, capai pula. Yang kuingat di sana dan berkaitan dengan sandi, adalah sandi angka. 1 = A, 2 = B, dan seterusnya. "Atau Candala pake sandi Pramuka?"

Dia mengangkat bahu. "Mungkin saja."

Beberapa detik, Abi menyusul kami mengangkat kepala sambil senyum-senyum sendiri. "Aku tau," katanya dengan nada sombong nan pamer. "Kalo emang ini sandi Pramuka, mungkin dia pake morse—minggir kalian, Penegak Abidine mau beraksi."

Taufan dan Giam menurut, menjauh dari kertas-kertas yang disusun berurutan itu. "Agak nggak percaya sama anak ini, tapi nggak ada salahnya juga nyoba."

"Ini, mah, simpel—sini kertas sobekan sama pulpen, aku perlu nyatet." Sepupuku itu hanya perlu tiga menit untuk menyelesaikan teka-teki yang dibuat Dala. "Kalo kalian tau morse, bakal lebih gampang—sandi titik garis itu lho. Huruf vokal di sini jadi titiknya, sementara yang konsonan jadi garis—nah, kayak gini." Dia menunjuk catatannya di selembar kertas dari Taufan.

—···/··—/—·/—·—/·/·—·

"Yang ini dibaca bunker ...." Abi menggantungkan kata-katanya. "Dala punya bunker?"

Tidak ada yang menjawab, pertanda tidak ada yang tahu. "Coba, apa terjemahan semuanya?"

Bunker di ujung Barat padang ilalang.

Mendadak semua terasa semakin hening, seakan tidak ada yang bicara kecuali alam berkicau dengan deru anginnya. Senyumku terbit diam-diam di kegelapan.

Semakin dekat!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top