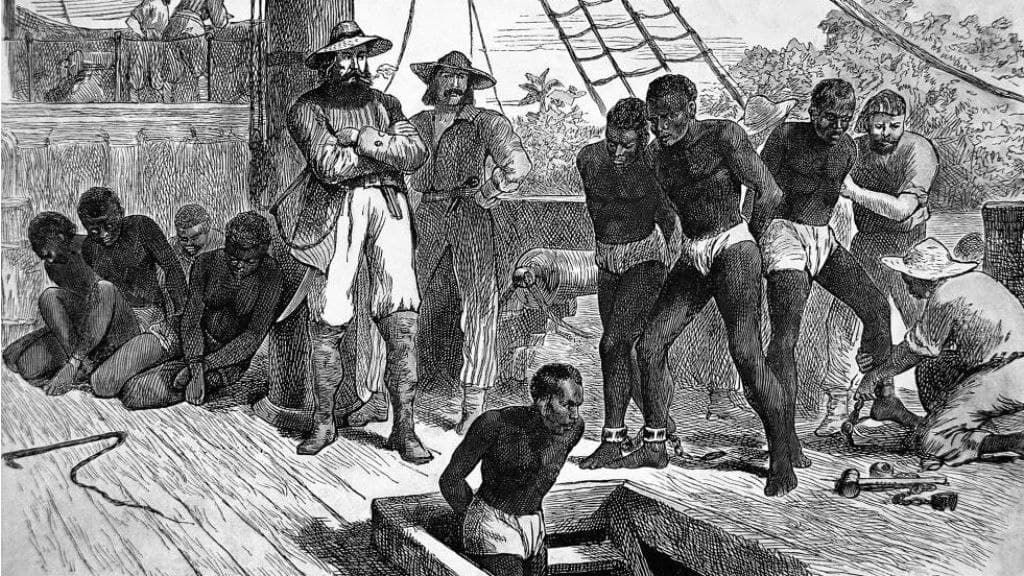

28. El pasaje del medio

Si hubiera un dios, como les quisieron vender, jamás hubiera sucedido algo así. Arrancados de su tierra, robados, reducidos a mercancía barata.

Es difícil ocultar el alma en el ombligo, olvidar las raíces que te llaman con ahínco, y entregar tus manos, tu cuerpo y tu vida, a cambio de nada.

Porque cada latigazo duele, junto con las órdenes, el hacinamiento y la suciedad. Porque a medida que se raja tu piel, se consume aquello que eres y pierdes tu dignidad. En el mejor de los casos, perecerás ahí, en ese lugar abandonado de la humanidad, pero repleto de humanos.

Un lugar en el que la desesperación arde y consume; el miedo al olvido; cuando la libertad se convierte en un cruel espejismo:

Inalcanzable.

Vacío.

Sin sentido.

Olvidar quién y hasta qué eres, y rezar por no vivir un día más.

Que los Orishas se apiaden y protejan a su gente,

porque la sentencia viaja entre tablas de madera, mar a través,

y en ella lleva el sufrimiento eterno...

Por generaciones y generaciones.

Las velas rasgadas ondeaban libres, al viento, portadoras de un nuevo mensaje: «el barco ha sido liberado».

Ese mismo viento, que cargaba en él el aroma de la muerte, ahora se paseaba por la cubierta. Mecía al navío y susurraba palabras silenciosas a cada uno de los presentes.

No era la primera vez que June subía a uno de esos barcos. Normalmente no estaban tan armados, aunque en los últimos años, la seguridad había mejorado bastante.

Sin embargo, no eran enfrentamientos anteriores lo que venía a su mente.

Paseó sus oscuros ojos por cada rincón. Observó los cadáveres y los rostros confusos de aquellos malhechores. Y, por alguna razón, se vio a sí misma, de niña.

Escuchó las voces de los extorsionistas y los llantos de los niños. Vio las miradas resignadas, el dolor y el adiós a su mundo. Sintió el escozor de las lágrimas y escuchó, también, los tambores que anunciaban el adiós a todo lo que habían sido. No podía recordar el rostro, la mirada ni la voz de su madre. En cambio, aún podía evocar el tacto de aquella mano que se aferraba a ella mientras ambas bajaban por una escotilla húmeda y carcomida —como la que tenía a los pies— empujada por aquellos malnacidos que las habían comprado... a su misma gente.

—Njinga, saldremos de esta. —Su madre había sido una mujer fuerte, pero aquel día, y por más que tratara de consolarla, June fue consciente de que el «Pasaje del medio» era el lugar en el que la humanidad moría, enterrada en sangre, humillación, esperanzas rotas y kilos de mierda.

Solo tenía seis años.

Las dejaron junto al resto de mujeres y niños en una de las cubiertas superiores. Los hombres continuaron su descenso por otra escotilla, en dirección al interior de la quilla. Entre ellos estaba su padre, siguiendo el camino marcado —sin siquiera buscarlas con la mirada—, con la pierna izquierda encadenada a la de otro esclavo y con el alma ausente.

Al verlo, June se puso en pie e intentó ir en su busca. Y aunque su madre intentó detenerla, la mujer no pudo evitar que el forcejeo con los grilletes rajara la piel de la pequeña.

La abrazó y empezó a entonar una canción en su idioma natal. No podía recordarla, pero sabía que hablaba de gritos de fuerza, alientos de esperanza, susurros de amor... de sueños... en definitiva: de todo aquello que dejaban atrás. El resto de mujeres empezaron a entonar la misma canción y, por un momento, entre esas voces que nacían del alma, la esperanza brilló, antes de ser acallada con látigos, gritos, llantos, ruegos y, luego, el silencio.

La pequeña Njinga prometió venganza.

Ahora estaban ante ella. No serían los mismos pero eran iguales.

Y no iba a dejar a ninguno con vida.

La miraban con el terror dibujado en los rostros, sabiendo que, pronto, serían asesinados.

—Soy la capitana Smith —rugió June—. ¿Quién manda aquí? —Hubo un silencio entre todos los apresados, cuyos ojos rodaban de unos a otros para detenerse, en su mayoría, sobre un tipo bien vestido, cabeza calva y barriga cervecera—. He hecho una pregunta, ¿nadie va a contestarme?

Paseó ante ellos haciendo sonar cada paso. Dio un par de vueltas y, de golpe, se agachó frente a uno, elegido al azar, y lo encañonó con la pistola.

—Yo —contestó, temeroso, el que había sido el blanco de las miradas.

June no se inmutó y mantuvo el arma en la boca del mercenario.

—¿Tu nombre? —No se volvió para mirarlo. Como una gata, ladeó la cabeza y escudriñó al que tenía delante. No alcanzaba la treintena, aunque también estaba calvo y tenía la misma mirada que el Señor Smith.

—George Baker, señora... Solo soy un comerciante. Deja en paz al joven...

June disparó.

La sangre del desconocido le roció la tez con pequeñas motas coloradas, de sabor metálico y olor dulzón. Arrugó el ceño. Algo se volvió a despertar en ella y repitió, para sí misma, las palabras que su protegida le dijera durante la batalla: «no pierdas el control».

Se puso en pie, dejando al hombre con la cabeza reventada a los pies, y se dirigió hacia el tal George, que había quedado petrificado y con las palabras aún a medio salir.

—Robáis lo que es nuestro, os lleváis a mi gente, separáis familias. —Cuando estuvo ante él, se acuclilló y lo agarró con fuerza del mentón—. Nos tratáis peor que a animales, nos humilláis y maltratáis. ¿Por qué debería dejarte vivir?

El hombre tragó saliva y se meó encima ante la mirada imperturbable de June.

—Solo soy un buen hombre que se busca la vida para sobrevivir. Tengo una hija...

—Tu hija estará mejor huérfana que con un padre como tú.

Desenfundó el sable, que llevaba atado a la cintura, y paseó el filo por el rostro del capitán. Observó un segundo a su tripulación: todos con armas desenfundadas y esperando la señal que daría paso a su ira. Todos menos Farid, que la observaba desde la escotilla trasera.

Lo miró interrogativa, Farid asintió con una ligera reverencia y se hizo a un lado. Entonces, cientos de esclavos empezaron a salir. De uno en uno, abandonaron las tripas del averno flotante hasta que la cubierta quedó abarrotada de cuerpos heridos y miradas que, tras acostumbrarse a la luz, se convirtieron en miradas de odio.

Uno de ellos caminó hacia June, posó la mano sobre la suya y la miró a los ojos. El hombre, alto y muy, muy delgado, pronunció algunas palabras en su idioma, un idioma que June no recordaba, pero que de alguna forma, pudo entender.

—Son vuestros —concedió.

El hombre se giró y gritó algo. Al momento, empezó una carnicería en la que los débiles esclavos recobraron fuerzas y creatividad para vengarse de sus carceleros. Algunos se limitaron a los golpes, otros emplearon el gato de nueve colas, otros utilizaban cualquier objeto cercano. Y, mientras todo eso sucedía, la tripulación del Bastardo contemplaba la escena, y aquel hombre y June continuaban sumidos en la mirada.

Berta, Julius y Matt, junto con algunos heridos, habían regresado al Bastardo con un cirujano que no parecía muy dispuesto a colaborar. A Cillian le hubiera gustado ir con ellos. Fue Elliot quien insistió en quedarse, a pesar de la herida que ocultaba en el costado. Si se hubieran ido cuando los demás, en cambio, ahora no estaría a pocos metros de él, presenciando aquel espectáculo.

El poeta nunca había visto nada así. El sufrimiento de esas personas, el cómo habían sido tratadas y despreciadas como si fueran mercancía barata... Salieron al exterior cual almas en pena, o peor aún, cual cuerpos sin alma; sin ilusión ni dignidad. Cillian entendió la ira de la capitana. Todos sabían que ella había llegado en uno de esos barcos. No era un secreto. Ver esclavos y esclavas lanzándose sobre sus verdugos mientras algunos niños y niñas se aferraban a las rodillas de quienes, seguramente, eran sus padres, fue duro y terrorífico. También fue justo.

¿Cuánta maldad y mierda cabe en el ser humano?

Evadiendo gritos y torturas, Cillian volvió junto a Elliot. Su amigo permanecía inclinado y apretaba los labios.

—El golpe me vino por el ojo malo, no lo vi venir —pronunció el chico, cuando se situó a su vera—, pero estoy bien, tranquilo.

No era verdad, porque por más que el poeta presionase, la sangre no dejaba de brotar.

—Hay que llevarte con Anthon cuanto antes. —Sin quitar la mano, lo ayudó a ponerse en pie—. Él podrá ayudarte.

Un grupo de esclavos pasó a su lado cargando un cuerpo que no hacía mucho había estado vivo. Lo lanzaron por la borda y fueron a por el siguiente cadáver. Se produjo un silencio mientras contemplaban la imagen. Después, Elliot volvió a hablar:

—Tranquilo, Cillian. No es la primera vez... Nadie se muere de un espadazo... —No pudo terminar. Colocó la mano sobre la del poeta y presionó con fuerza, apretando los labios y los ojos. Luego lo miró, y esbozó una sonrisa temblorosa—. Ahora empieza a doler, ¿verdad?

Cillian recordó que él también estaba herido. Hasta aquel instante parecía haberlo olvidado, pero en cuanto su amigo lo mencionó, sí sintió un ligero escozor. Era una sensación interesante, en cierto modo, e incluso liberadora. Se centró en ese ardor que tenía en el vientre y, tras pensarlo unos segundos, decidió que era algo reconfortante, pues el nudo que siempre le oprimía el pecho parecía haber amainado.

June, que hasta entonces había estado envuelta por una conversación silenciosa con uno de los esclavos, se acercó a ellos.

—¿Todo bien? —preguntó.

Aunque se había limpiado la sangre que rodeaba sus labios, no lo había hecho bien y, ahora, un restregón escarlata atravesaba su rostro de oreja a oreja. Era una visión temible. El pelirrojo contestó evitando el contacto visual, pues en su mente resurgía lo que había sucedido durante la batalla y una parte de él, absurda, temía que pudiera leerle la mente. En cualquier caso, su problema era otro: no había sido capaz de cumplir la promesa.

—Elliot está herido —acertó a decir, finalmente.

La capitana retiró las manos que se posaban sobre el costado del muchacho y puso una mueca que Cillian no supo descifrar.

—Id al Bastardo. —Agarró al poeta del hombro y lo obligó a mirarla de frente—. Ayuda a Anthon en todo lo que necesite.

El crepúsculo llegó cuando ya habían acabado con todos los mercenarios. Ahora, las luces bermellonas se posaban sobre charcos de sangre. Mirara donde mirase, todo era rojo. Rojo entre los fustes; rojo en los cuerpos, en los rostros; luces rojas que se ocultaban entre las nubes y caían delicadas sobre espadas desenfundadas, que también eran rojas.

June miró al cielo y una gota cayó sobre su frente. Le siguieron otras. El viento seguía allí, reconfortante, y transportaba un aroma metálico. Tuvo hambre.

De vez en cuando llegaban algunos gritos desde el mascarón, en donde el Capitán Baker, magullado y agonizante, permanecía amarrado.

Al volverse, June se encontró con la mirada del esclavo con el que había hablado. Tenía un porte noble y valiente, e incluso le recordó a aquellas estatuas de bronce que evocaban tiempos pasados. A su lado se erigía una mujer joven que parecía poseer las mismas cualidades divinas. Tras ellos estaba Farid. El pirata rodeó a los esclavos para acercarse a ella, con el caminar relajado y la mirada paciente.

—Son muchos —informó—. Y hay niños.

—Lo sé —contestó pensativa.

—Más gente significa más provisiones. Las que hemos encontrado no abastecerían ni a la mitad de los presentes.

La capitana resopló, vencida por la evidencia. ¿Qué iba a hacer? ¿Tirarlos por la borda?

—Pronto llegaremos a tierra. ¿Deberíamos haberles dejado ahí? Ahora tenemos un barco nuevo y, espero, una nueva alianza.

Farid posó una mano en su hombro y la miró con esos ojos oscuros que parecían ver lo que nadie veía. La razón por la que siempre lo evitaba.

—Admiro tu causa, pero no aquello que la mueve.

Registraron cada rincón del barco. Hallaron s varios esclavos que, por más que les hubieran dado la libertad, habían sido incapaces de acogerla debido a la debilidad y enfermedad que se extendían por su cuerpo. Algunos agonizaban, otros debían llevar días muertos sin que repararan en ellos. Había, también, cientos de heces y desechos esparcidos por el suelo.

El olor era inaguantable.

La humillación, el dolor, la muerte... cubrían cada rincón de ese maldito lugar, y la brisa del mar parecía elevarlo. El salitre se entrelazaba con el hedor y le recordaba a aquel viejo calvario que aún se le pegaba a la piel.

June no tenía piedad. Se lo juró a sí misma y ella era la última persona a la que pretendía fallar. No con esos hijos de puta que tanto daño habían hecho.

Cuando volvieron a inspeccionar el camerino del capitán, un vagido sonó tras una de las paredes. La puerta estaba oculta a la vista, pero el saber que ahí había alguien más era más fuerte. Ese llanto débil... Tanteó las láminas hasta dar con una puerta que se camuflaba entre ellas. Al abrirla se le heló la sangre.

▲▲▲

El cuarto permanecía sumido en la oscuridad. No quedaba ni una sola vela o lámpara encendida, y no fue hasta que June abrió aquella puerta, que el arrebol del exterior penetró, arrojando un manto de penumbras.

No había más muebles que una cuna vacía y una estrecha cama sobre la cual se acurrucaba una mujer, casi tan oscura como ella, con ropas de esclava y demasiado limpia como para pertenecer al resto de mercancía. En sus brazos acunaba a un bebé blanco de apenas un mes de vida.

La mujer la miraba con terror y temblaba como las ramas de un árbol en plena tempestad.

—No le hagas daño —suplicó en inglés. June miró a ese cachorro humano y, después, los ojos de aquella mujer—. Es mi bebé, por favor... Ten piedad.

¿De qué manera le habrían lavado el cerebro para que llegara a creerse sus propias palabras? Margaret apareció a su lado y se mantuvo expectante durante unos segundos.

—No es tu hijo. Él no es de los tuyos. —Pensó en cómo habría acabado de nodriza, una respuesta incómoda que le recordaba demasiado a sí misma—. Ahora eres libre. No tienes por qué cuidar el cachorro de quien te ha hecho esto.

—Es mi hija —repitió la esclava, en un susurro—. La he criado desde que nació, y alimentado... ella es mía. La mujer del capitán murió en el parto: yo soy todo cuanto tiene.

Se aferraba a la pequeña con fuerza, como si le fuera la vida en ello. Algo se removió en el interior de June, pero no podía consentirlo. Sin piedad.

—¿No te das cuenta de que esta niña es la culpa de tu sufrimiento? Tu verdadero bebé no está —añadió. Entendía su pasado sin necesidad de mediarlo—. No es ella. Deja que venguemos lo que te han hecho.

—¡No! —gritó. Un grito nacido del alma, que se quebró en sollozos y dio paso a un llanto amargo—. Mi hijo murió antes de nacer —hipó—, pero ella también es mía. Estábamos destinadas. La vida me ha dado la oportunidad de darle mi amor y mi leche a otra criatura. ¿No lo entiendes? —Se abrazaba con fuerza, y la recién nacida lloraba más fuerte, con el rostro rojo, incluso en algún momento lloró tan fuerte que sus pulmones no pudieron soportarlo y ese llanto se convirtió en una mueca morada y silenciosa. La mujer sopló entre sus labios y el llanto volvió a ser sonoro—. Ella es todo cuánto tengo, todo cuánto me queda. Ella... —La esclava extendió la mano hasta alcanzar una pequeña muñeca de trapo, sin más cuerpo que la cabeza unida a una pequeña manta, y unos ojos desiguales pero tiernos. Acarició con ella el rostro de la pequeña y esta pareció calmarse. June la observaba. Una parte de ella, aquella a la que tenía en silencio bajo mil capas de hierro y mimbre, sintió ganas de abrazarla—. Ella es la única que me puede ayudar a superar el dolor.

La capitana se agachó ante la nodriza, puso una mano en su hombro y la mujer se tensó por completo. Se contrajo e intentó retroceder hasta el cabecero.

—La venganza también ayuda. Ese dolor se puede canalizar de otras formas, formas más productivas y que te harán fuerte. Podemos cambiar las cosas. ¿Cómo te llamas?

—Dayan. —La voz se quebraba, dolorosa, agitada, llena de un dolor que ardía por dentro, en las venas, que tenía el poder de convertirse en tormenta, impredecible y arrollador. Un dolor que June conocía muy bien—. No la harás daño, ¿verdad?

—Dime tu verdadero nombre.

—No... No lo recuerdo.

Margaret resopló, hastiada.

—No podemos perder el tiempo así —dijo. Se acercó con pasos decididos y alargó la mano para tirar del bebé—. Yo misma acabaré con esto.

—¡No se te ocurra tocar a la niña! —June la empujó hacia atrás, y la muchacha la miró confusa.

—Yo... yo pensaba que...

—Nadie le hará daño —replicó con fuerza. Luego relajó el gesto y ayudó a Dayan a ponerse en pie—. Nadie le hará daño a tu hija —la tranquilizó—. Pero es tu obligación impedir que se convierta en aquellos contra los que luchamos.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top