7º. CUENTO. Uomo universale.

«Todo mal deja un poso amargo en la memoria, excepto la muerte, el mal supremo, que junto con la vida mata la memoria».

Leonardo da Vinci.

—Hombre universal, ¿estáis preparado? —Escuchó que lo apremiaba la voz femenina, tan punzante como una estalagmita de hielo.

«¿Preparado?», repitió, frunciendo el entrecejo. Leonardo da Vinci solo sabía que su cuerpo se hallaba oxidado por la edad, aunque la mente, tan activa como de ordinario, impedía que la acción del tiempo le socavase el espíritu. ¡Por supuesto que se hallaba preparado para continuar con las investigaciones sobre anatomía y sobre autómatas!

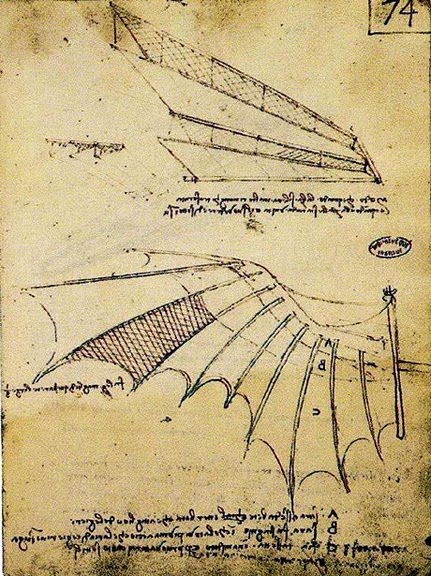

El rey de la sabana que le había encargado Francisco para presentar en la recepción al papa León X, de tamaño natural y que caminaba solo, había cautivado a todos, en especial cuando se abría la puerta escondida y regaba el suelo con lirios... Y también conseguiría una máquina que lo elevara hasta las nubes y que le permitiese volar al lado de las águilas. ¡¿Cómo esa mujer podía hacerle una pregunta tan tonta?!

Cerró los ojos con fuerza y permaneció recostado sobre la cama de su habitación en el castillo de Cloux, del cual el monarca francés le había concedido el usufructo, además de mil escudos anuales, cuando lo había nombrado pintor, arquitecto e ingeniero oficial. Este era el pretexto, pues lo admiraba e intentaba mantenerlo cerca de la corte para dialogar durante horas.

—Abandonasteis a vuestro progenitor. Y él os trató como a legítimo pese a que eráis un hijo bastardo nacido de una vulgar campesina —se atrevió a criticarlo la entrometida.

Leonardo no podía contradecirla, pues en las escasas ocasiones en las que pensaba en ese hombre lo asumía como algo lejano. Era «el notario Piero» o «el canciller» o «el embajador», nunca un padre cariñoso. Y no podía comportarse de otra forma. Recordó cuando lo denunciaron anónimamente de sodomía en el buzón de la verdad de los Oficiales de la Noche, alegando que era uno de los que se acostaba con Jacopo Saltarelli, el orfebre.

Le vino a la memoria cómo lo arrestaron mientras se encontraba trabajando en el taller de Andrea Verrocchio, humillándolo y acusándolo delante de sus compañeros de hacer de mujerzuela de los degenerados de Florencia. Cómo lo golpearon hasta que cada parte del cuerpo le lució amoratada y cómo lo insultaron y lo atormentaron en interrogatorios interminables para hacer que confesase, en medio del hedor a orín y a heces de la celda en la que se consumió durante dos meses. El terror, que le impedía dormir por las noches, a que lo colgaran de los muros del Bargello o a que lo quemasen en la hoguera o a que le amputaran el pene o a que lo condenasen al destierro. Y todo esto sabiendo que estaba solo porque su padre, viviendo casi al lado de la prisión, jamás fue a visitarlo ni hizo nada para defenderlo.

¿Qué delito podía haber en amar a hombres y a mujeres? ¡Tan repugnante ley contradecía la lógica! Pero a messer Piero no le interesaba el absurdo de someter el sexo a normas que desvirtuaban la naturaleza humana ni deseaba perder el buen nombre y prefería sacrificar a su único hijo. De no ser por los Médicis, que movieron sus influencias y lo apoyaron, hubiese estado perdido.

Rememoró las caricias de Fioravante de Domenico, los besos apasionados de Bernardo di Simone y la tersura de la piel de Salai mientras posaba para que pintara a San Juan Bautista. En el presente no se hallaban con él, pero nadie ni nada podría borrar sus sentimientos por más que se empeñara.

—Decíais que la guerra era el más brutal tipo de locura que existe. Y, no obstante, fuisteis a Milán a ofreceros a Ludovico Sforza, «El Moro», a idear máquinas para el ataque y para la defensa y más adelante a César Borgia como arquitecto e ingeniero militar.

«¡Esta dama es igual de chismosa que Isabel de Este! Ella me hizo escapar de Mantua y esta pronto me hará huir de aquí». Cierto era lo que la liante exponía, pero en Milán se dedicó a estudiar, a pintar y a organizar grandes espectáculos, como la boda de Gian Galeazzo Sforza e Isabel de Aragón, no podía acusarlo por las intenciones si estas no se habían concretado. Respecto a Borgia sí era culpable, pues inspeccionó las fortalezas y trabajó en las obras de fortificación de sus dominios hasta que todos le volvieron la espalda y César perdió el poder.

—Sois vegetariano, decíais que los hombres eran «devoradores de cadáveres» y que quien no le concedía valor a la vida no la merecía, pero ayudasteis a construir máquinas que mataban.

¿Qué replicar? Se volvía a declarar culpable. La sabiduría era hija de la experiencia y debería vivir decenas de vidas para no contradecirse ante los apremios de la necesidad.

—Servíais a Ludovico Sforza y seguisteis sirviendo a Luis XII de Francia cuando se apropió de Milán.

¡Pero bueno! ¿Qué culpa tenía si Ludovico había huido al norte para buscar la protección del emperador? Y menos, todavía, de que Milán se entregara sin oponer resistencia. Además, la abuela del rey francés de entonces era Valentina Visconti, dinastía a quienes los Sforza les habían arrebatado el poder. El que a hierro mataba, a hierro moría...

—El Senado de Venecia os encargó como ingeniero militar que fortificarais el río Isonzo para prevenir un posible ataque de los turcos. ¿Cómo pudisteis ofrecerle, también, vuestros servicios al sultán otomano Bayazit II?

¿Iba a recriminarle esto, cuando el turco ni siquiera se había dignado a contestarle? Después de que dejó de servir a César Borgia y su futuro era incierto le ofreció al sultán hacer un puente sobre el Cuerno de Oro, el estuario de entrada del estrecho de Bósforo. Verdad que era el enemigo de los cristianos, pero él no creía en las religiones.

—Hombre universal, os repito, ¿estáis preparado? —Volvió a escuchar a la cizañera, cuya entonación ahora era más grave y más apremiante—. Os di conversación para juzgar a qué sitio enviaros, pero necesito una respuesta ya.

Leonardo oyó la angelical voz que cantaba su obra Rebus musicali. La acompañaba el sonido de una viola organista, un proyecto de instrumento que inventara y que aún no construyera, y comprendió que algo iba muy mal. Entreabrió los ojos, apenas, y vio a la entrometida justo enfrente. El rostro pálido, el cuerpo de huesos descarnados, la nívea capa con la que pretendía cubrir la famélica desnudez, el hedor a agua estancada que lo retrotraía a Venecia.

¡Mal asunto! Charlaba con la Muerte y nadie ignoraba que tal desliz se podría considerar una invitación. «La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega y en estos instantes yo desearía ser ciego, sordo, mudo y carecer del sentido del olfato», aturdido pensó. Igual que en la fábula que escribiera sobre la zorra y la urraca, Leonardo metió la cabeza dentro de la boca de su depredadora y esta intentaría cerrarla atrapándosela como si fuese un cepo.

—No lo estoy ni nunca lo estaré —Leonardo musitó de tal modo que se confundía con un lamento de dolor, pero que la Dama Blanca comprendió.

Da Vinci intentaba ser contundente, resistirse a lo inevitable. Sin embargo, ella le sonrió para tranquilizarlo mostrando las fauces sin lengua, mientras lo besaba y le robaba el último hálito de vida. «No entiendo para qué sigo haciendo esta pregunta si desde los orígenes del mundo todos se resisten a irse», se burló la Muerte de sí misma y luego desapareció.

—¡Leonardo da Vinci ya no está entre nosotros! —gimió Francesco Melzi, colocándole un espejo debajo de la nariz—. ¡Descansad en paz, querido amigo! Vuestra vida ha sido bien empleada y por eso os corresponde una muerte apacible. ¡Aunque sabed que el hueco que dejáis será imposible de llenar!

Luego se llevó las manos a las mejillas e intentó contener el torrente de lágrimas.

—¡Id con Dios, maestro! —exclamó Francisco I, rey de Francia, bajándole los párpados y apretándole con fuerza la mano para retener el calor.

No obstante, Leonardo sí los veía. Flotaba igual que un picaflor, situado en algún punto cerca del techo. Reconocía allí abajo su cuerpo mustio, en medio de los visillos y de la colcha aterciopelada, cuyos pliegues granates se asemejaban a hilos de sangre. Gritó diciéndoles que no se preocupasen, que los acompañaba en la estancia, pero ni siquiera lo oían.

¡Cuánto se equivocara al negar la existencia del alma inmortal y de una vida ultraterrena! ¿Qué le quedaba ahora, entonces, cuando su mano atravesaba los objetos y carecía de consistencia? Se sentía perdido. ¿Debería convertirse en testigo del progreso y dejar de ser inventor y creador?

Si deseáis profundizar podéis leer:

—Leonardo da Vinci y su época (2015). Biografías de la Revista Muy Historia.

—Gálvez, Christian (2017). Leonardo da Vinci. El genio detrás del mito. Revista Clío Historia, número 188 (agosto), 26-33.

—Pascual Molina, Jesús,F. (2018). Mona Lisa. Enigmas de una obra maestra. Revista Historia National Geographic, número 171 (mayo), 96-111.

https://youtu.be/K58iRSfltiw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top