Aksara Amananunna - Rio Johan

Judul: Aksara Amananunna

Biodata narasi: Rio Johan, mahasiswa penyuka sastra dan film dan aktif di Komunitas Pawon, Surakarta.

Koran/Tanggal: Suara Merdeka, 27 Januari 2013

Saya kenal Rio Johan dari situs kemudian.com. Waktu itu saya pertama kali membaca karyanya yang bertema kota masa depan. Ceritanya tentang kata 'kota' yang kehilangan maknanya sehingga seorang penguasaha planet, ingin membuat kota demi mengembalikan kata tersebut. Lalu lanjut pada cerita lain yang berbau gurun dan harem, bedanya cerita ini berkisah tentang percintaan terlarang antara sang pedagang dengan pelayan mudanya. Sampai ke cerpennya yang berjudul Sesemburitan (dimuat di harian Pos Bali edisi Minggu, 29 September 2013). Saya semakin terpesona. Sama, sesemburitan ini mengisahkan percintaan terlarang antara seorang mentor pedang—sekaligus tutor aljabar, filsafat elementer, bahasa Latin juga Yunani, histografi, ilmu pemerintahan; dan lebih dari semua itu, guru rohani—dengan seorang anak bangsawan. Bayangin betapa pahit dan manisnya hubungan antar sesama jenis tersebut. Prokatinasi pun dianggap sebagai tantangan, pengakuan dosa hanya sebatas upaya mendekatkan diri pada pujaan—bukan mencari ampunan Tuhan.

Untuk Aksara Amananunna sendiri, latar ceritanya berkeliling di timur tengah, padang gurun, jabal pasir, lembah, sungai tipis, dan pedusunan yang dihuni pendatang musiman dalam kafilah-kafilah pedagang. Amananunna tidak bisa mengerti dan mengucapkan bahasa manusia di luar pikirannya sendiri. Ia terjebak di Tanah Babel tanpa bisa mengucapkan dan memahami kata-kata. Setiap kali ia berupaya, orang mengatainya gila, tuli, dan idiot. Ia bahkan pernah diusir oleh salah satu suku tribal karena dianggap membawa sial.

Pada akhirnya, dalam pengelanaan yang panjang Amananunna tidak mendapatkan apa-apa. Di ujung keputusasaannya, ia memutuskan untuk membuat bahasa yang bisa didengar dan diucapkannya sendiri.

Kesan selama pembacaan

Saya masih lebih suka Sesemburitan ketimbang Amananunna. Tapi, Sesemburitan lebih sulit dipahami—diksi-diksinya kampret dewa. Kalau Amananunna sedikit membumi, namun tak mudah dijangkau kalau hanya dibaca sekilas pandang. Di awal, saya jatuh cinta pada latar Amananunna yang mengambil daerah gurun pasir dan masyarakat nomad di sana. Sebuah nilai tambah karena cerpen koran biasanya berlatar kedaerahan, London, New York, perkotaan, atau gang-gang sempit tempat Tuhan sekali pun lupa umatnya berdiam di sana.

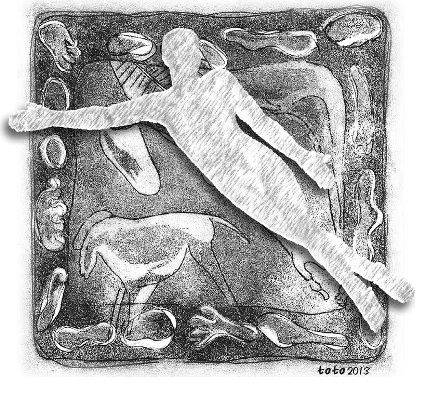

Di Amananunna saya diajak berkelana bersama pemuda yang ingin mencari bahasa. Dari satu tempat ke tempat lain, menumpang kapal, hidup dari berburu atau kemurahan hati orang-orang. Sampai akhirnya ia kelelahan, baring terlentang di atas pasir, dan mendapat ilham untuk membuat bahasa sendiri. Kemudian, setelah bisa berbahasa, ia mencari orang yang sekiranya mampu untuk diajarkan. Karena bagi Amananunna, apa gunanya merumuskan bahasa kalau cuma ia sendiri penggunanya? Jadi, Amananunna pergi ke keramaian, menyebarkan bahasanya, dan mendapati ketidakseriusan serta cemoohan. Orang sudah punya bahasa dan pelafalannya sendiri. Amananunna kecewa. Dan akhirnya ia menemui seorang wanita yang rela melepaskan bahasa serta kata-katanya. Mereka pun menikah dan dikaruniai dua anak.

Bagi saya, perjalanan Amananunna mencari bahasa (hasil pemikiran bebas) mirip seperti pengarang yang menulis cerita di luar jalur utama. Tidak ada yang peduli karyanya, karena orang sudah punya selera dan bacaan hasil tempaan tulisan mayoritas. Keputusasaan Amananunna mencari orang untuk membahasakan bahasanya persis seperti penulis yang ingin mencari pembacanya. Karena, apa gunanya karya fiksi tanpa pembaca? Kalau cuma pengarangnya yang menikmati.

Itulah, bohong kalau suatu karya dipublikasikan di ranah umum dengan alasan iseng. Mereka pasti mencari pengakuan, sebuah tanggapan (bagus/jelek) dari pembaca. Dan jika mendapat komentar negatif sampai menghancurkan semangat juang, ingatlah di awal, kalau ranah publikasi karya itu umum, dan segala yang terpampang untuk umum menjadi milik umum: orang bebas berpendapat apa saja.

Karena begitulah dunia. Seperti Amananunna, yang setelah mendapat istri dan anak. Harus menerima kenyataan bahwa bahasanya tidak bertahan cukup lama. Anak pertamanya gagah, kuat, perkasa: pergi ke kota dan malah meninggalkan bahasa ayahnya demi menikahi perempuan dusun. Anak keduanya sakit-sakitan. Istrinya tidak lagi mendapat berkah dewi Inanna untuk mengandung.

Cerpen diakhiri ending yang terus turun. Setelah pengelanaan singkat, kita akhirnya sadar, bahwa tidak ada yang abadi di dunia. Segalanya akan mati, tidak peduli setakut apa kita dilupakan setelah kematian itu sendiri.

Yang kuat dari Amananunna selain latarnya adalah penokohan Amananunna itu sendiri. Ia punya ketakutan: tidak bisa memahami bahasa, dan berjuang untuk menciptakan bahasanya sendiri agar bisa berkata-kata. Ia takut bahasanya dilupakan, jadi ia menikah, dan berusaha mendapatkan keturunan. Tokoh Amananunna walaupun dijabarkan secara garis besar, benar-benar menggigit dan tiap tindak-tanduknya adalah hasil dari satu ketakutan ke ketakutan lain.

Tidak ada bagian yang terbuang sia-sia. Semua bagian berkesinambungan dengan Amananunna yang menjadi sentral cerita sekaligus roda penggerak plot.

Hal yang mengganjal selama pembacaan

Kendala bahasa. Istilah-istilah asing dan nama-nama tempat yang belum pernah terdengar sama sekali. Beberapa paragraf saya berhenti karena bingung, tetapi lanjut sebab penasaran pada akhir bahasa Amananunna. Lalu bingung lagi, dan kembali membaca lagi. Begitu terus. Namun, banyak hal bisa saya pelajari di cerpen ini: riset yang matang, penokohan, memadatkan informasi, menceritakan perjalanan hidup tanpa membuat lampu sorotnya terlalu luas dan kehilangan kesan.

Catatan

Selebihnya, tidak ada maksud melebih-lebihkan dan mengurangi cerpen penulis yang bersangkutan. Saya murni menjabarkan apa yang saya rasakan saat membaca karya-karya mereka, dan mengeluarkannya sebagai pengingat sekaligus bentuk apresiasi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top