XI

Cómo golpea ese bastardo las rocas, ahí fuera...

Pronto lo tendremos aquí. Debo proseguir por tanto concentrando mi atención, viejo amigo. Ah, pero aún queda tiempo; queda cerca el término, pero aún no. ¡Aún no!

Proseguiré mientras mi narración, y perded cuidado. Pues lo que sigue os resultará cuanto menos aún más increíble, pero así sucedió. Y sigamos.

Bien, cuando los tres nos hubimos repuesto apenas un tanto abandonamos por fin las profundas terrazas de N'Kai y nos adentramos en aquel extraño túnel de metal que se abría a su término. Apenas podíamos arrastrar los pasos tras el enorme esfuerzo mental y físico que soportábamos, pero continuamos: la Esfinge nos aguardaba al final.

No había ni una mota de polvo en el túnel de metal. ¿Os resulta extraño? No parecía acero, no, sino un compuesto de otra extraña aleación que no acertaba a reconocer. Los suelos y paredes aparecían impolutos, digo, y un extraño olor, diferente a cualquier cosa que hubiéramos respirado antes, nos asaltó. Ahora sé que aquel resultaba ser el olor del ozono, pero así es porque he viajado mucho, por el Tiempo y por el Espacio, y he conocido muchas cosas extrañas después de aquellos sucesos.

Y es que en aquel entonces yo apenas sabía nada, y eso a pesar de haber conocido junto a Halia innominados misterios. De hecho, y fue entonces cuando lo supe, resultó que durante aquel alucinante viaje nuestro había visitado yo junto a la nereida muchas de aquellas ciudades, vastas y primigenias, cuya caída y hundimiento había escuchado relatar a Briseida en la galería de N'Kai.

Pero ahora nos miramos los tres en aquel nuevo paraje y a la luz de nuestras antorchas, y sin saber qué hacer al cabo.

―¿Qué es esto? ―preguntó entonces Asterión. Resultaban aquellas sus primeras palabras tras un prolongado silencio.

Todos guardamos silencio en el comienzo de aquel extraño pasillo. Se dejaba sentir un extraño zumbido, o yo lo nombraría así, que parecía provenir de todas partes.

―Lo desconozco ―respondió al cabo Briseida, y fue ella la que abrió la marcha de nuevo, internándose con temeridad en el pasillo.

―¿Y la humedad? ¿La sentís vosotros también? ―añadió después el gigante a su espalda.

Asentí.

―Creo que nos hallamos bajo el mar ―contesté―. ¡Diosa! ¿Acaso tanto hemos caminado?

―Creo que hemos caminado en trance días y días en dirección oeste, Ramírez ―contestó el minotauro―. Sí, llevas razón; ¡hemos de estar bajo las aguas del mar, frente a las costas de Sarra!

―¿Pero es tal cosa posible? ―musité.

No hubo tiempo de dar respuesta; Briseida continuaba internándose en el pasadizo de metal sin parar mientes a nuestras pláticas. Hubimos de apretar el paso para alcanzarla.

Pero no caminamos esta vez durante días y días, ¡no! Al poco, tan solo acaso dos horas después, nos topamos con una puerta de metal liso y suave que nos impedía el paso. Gran maravilla me produjo. ¿Qué resultaba ser aquella otra nueva aleación? Parecía este el acero más fino y templado que hubiera visto yo, y he conocido forjas desde Toledo hasta Edo.

―¡Una puerta! ―exclamó entonces Asterión adelantándose―. ¡No hay pomo, ni cerradura! ¿Cómo la traspasaremos?

Me adelanté yo también, y descubrí una suerte de cristal templado oscuro junto a la puerta, incrustado en la pared. Lo contemplé con suma extrañeza, hasta que Briseida me hizo a un lado e impuso su mano sobre el extraño vidrio.

―Soy Hija de Astarté ―dijo en voz alta, y repitió entonces aquellas palabras que la escuché decir antes de traspasar la última puerta de la Atalaya de Oriente, hacía ya tanto tiempo―. Ninguna de sus hijas tendrá prohibido el paso a ninguno de sus templos.

Eso dijo, ¡y entonces se escuchó como un chasquido, como si el más complejo cerrojo del mundo se descorriese, y la puerta se abrió desplazándose a un lado y sin ayuda!

De la oscura sala que se abrió ante nosotros escapó una nueva vaharada de ozono, y esta vez nos golpeó en el rostro con violencia. Y todo allí dentro quedaba en tinieblas, eso os digo. ¡Pero acaso fue tan solo un momento, pues de repente la luz se hizo en aquella sala apenas descubierta venida de ninguna parte, y una luz clara como la del Sol nos alumbró la vista!

¿Qué vi, decís? Dimos un paso y nos hallamos dentro, como en un trance. Nos encontrábamos en un vastísimo espacio cuadrangular de varios estadios de anchura, de paredes ligeramente inclinadas en ángulo cerrado hacia el techo, pero sin encontrar unión en lo alto. Vacío. ¡Nuestra mirada apenas podía abarcarlo! Las paredes y suelos eran de metal, del mismo tipo que el de la puerta ―¡todos sin mácula!―, y cuando alzamos la vista al techo lo descubrimos a muchos codos de altura sobre nuestras cabezas.

Nos adentramos unos pasos más y entonces escuchamos a la puerta cerrarse con un nuevo zumbido, a nuestras espaldas. ¿Dije que la gran sala cuadrada se encontraba desnuda por completo? No tal en realidad y por cierto: había una suerte de receptáculo de vidrio, una especie de... canalón de cristal, transparente, en su mismo centro, y ascendía por un conducto del mismo material hasta incrustarse en los altos techos de la estancia. Perdonad mi torpeza al referíroslo. Había también una puerta abierta en la cara de aquel habitáculo encastrado en el canalón, y bostezaba en nuestra dirección.

―Es por allí. Seguidme ―nos ordenó entonces Briseida señalándolo, y echó a andar en tal dirección.

―¡Espera! ―exclamó entonces Asterión, y la sujetó del brazo, pero ella se deshizo de su enorme manaza como si fuera la de un niño―. ¿Qué es este condenado sitio? ¿A dónde nos has traído, mujer?

―¡Suéltame! ¡Esta es la Pirámide de Thuria! ―le contestó al punto la sacerdotisa―. Se la creía perdida; algunos la juzgaban acaso un mito. ¡Pero aquí está! En este lugar se guarda la Esfinge de Sothis, pues así rezan las Sagradas Ruedas, aurocco.

―¿Una pirámide? ―repetí yo―. ¿Y dónde están las piedras que la conforman?

―Estamos en su base ―me contestó Briseida.

―¿Y en el fondo del mar? ¿Pero es que nos hemos vuelto locos? ―intervino Asterión sin poder dar crédito.

Entonces Briseida pronunció una palabra con voz alta y clara. Dijo: «¡Tyb!», y al punto Asterión y yo quedamos embargados por la maravilla. ¡Pues aquel zumbido siempre presente se intensificó, y las paredes de metal de la enorme sala comenzaron a relumbrar hasta parecer ellas mismas hechas de luz! Y aún siguieron así un largo trecho más, intensificándose su relumbre, hasta que el resplandor a nuestro alrededor se tornó insoportable y nos vimos encogidos en el suelo.

¿Qué había pasado? Tan solo sé que cuando abrí de nuevo los ojos la luz de la sala había disminuido de nuevo, pero... ¡donde antes había habido paredes de metal ahora no había nada, ninguna cosa, o eso nos parecía! A través de las paredes de la vasta sala, ahora traslúcidas, vimos aquí y allí, ¡por todas direcciones!, vastos y extraños paisajes submarinos. ¡Rodeados nos encontrábamos por las aguas del mar, tal y como habíamos predicho!

Nos pusimos en pie, temerosos e incrédulos ante aquel nuevo portento. Tan solo los suelos y los techos continuaban ofreciendo su semblanza de metal bruñido, y nos acercamos con recelo a las paredes transmutadas. ¡Seguían allí, las podía palpar, pero resultaban ahora ser cristalinas y en verdad era como si un vidrio contuviera las aguas oscuras que rodeaban la gran pirámide, allá fuera.

Briseida en ningún punto se movió de su sitio, visiblemente complacida, y solo cuando nos volvimos a ella, demudados de asombro, se acercó a nosotros y nos tomó de las manos.

―Venid ahora, acompañadme a lo más alto. La Esfinge nos espera arriba, en la Sala del Sacerdote. Así rezan las Sagradas Ruedas ―repitió, y aprecié una extraña calma en sus palabras, como si ella se hubiese proclamado Reina entre todos aquellos portentos.

Nos dejamos llevar pues, rendidos ante tanto asombro, y nos condujo hasta aquel extraño habitáculo de cristal en el centro de la sala. Resultó ser bastante amplio, y cuando los tres nos hallamos dentro sentimos cómo una puerta apenas visible se cerraba ante nosotros, y después, sin aviso alguno, aquella suerte de compartimento salió disparado hacia arriba a una indecible velocidad.

Y fue así como nos vimos transportados hasta lo más alto de la Gran Pirámide de Thuria.

Indecible es para mí referir las incontables salas atestadas de incompresibles artilugios que atisbé a través de las etéreas paredes del compartimento, mientras ascendíamos a aquella endemoniada velocidad. Y a pesar de la brusquedad con que el compartimento se detuvo en lo más alto de la pirámide, nada sentí.

Al punto nos hallábamos ahora en una estancia mucho más reducida que aquella de la que partiésemos, en la base. Las cuatro paredes de aquella sala volvían a ser de un metal opaco, y ascendían inclinadas como en la base hasta converger esta vez en un vértice sobre nuestras cabezas.

Aquel salón se encontraba en efecto en lo más alto del pináculo de la pirámide, y entonces la puerta a nuestro frente se descorrió. Salimos, y descubrimos delante nuestro una especie de sarcófago de piedra en cuyo pie descubrimos una incomprensible inscripción. O al menos lo resultaba para mí. No existía ningún otro tipo de mobiliario en aquella nueva sala; el elevador quedaba a nuestra espalda, y a nuestro frente restaba aquel sarcófago. Nada más.

Briseida se adelantó unos pasos y se inclinó para leer la inscripción a los pies del sepulcro. Me atrevo aquí a repetir sus palabras en aproximada transliteración, y sonaba de alguna forma de esta guisa:

ʾnk tbnt khn ʿštrt mlk trss bn

ʾšmnʿzr khn ʿštrt mlk trss škb bʾrn z

my ʾt kl ʾdm ʾš tpq ʾyt hʾrn z

ʾl tptḥ ʿlty wʾl trgzn

k ʾy ʾrln ksp ʾy ʾr ln ḥrṣ wkl mnm mšd

blt ʾnk škb bʾrn z

ʾl tptḥ ʿlty wʾl trgzn

k tʿbt ʿštrt hdbr hʾ

wʾm ptḥ tptḥ ʿlty wrgz trgzn

ʾl ykn lk zrʿ bḥym tḥt šmš

wmškb ʾt rpʾm

Briseida tradujo después para nosotros lo que rezaban tales signos, y nos recitó esto:

―Dice: «Yo, Tabnit, Ungido de Astarté, Rey de Tarsis, hijo

de Eshmunazar, Ungido de Astarté, Rey de Tarsis, yazgo aquí. Quienquiera seas, quienquiera halle este sarcófago... ¡no, no lo abras! No perturbes mi quietud, pues ninguna riqueza reposa conmigo, y no hay oro ni ninguna otra cosa de valor. Solo yo reposo aquí. No, no lo abras, y no me perturbes, pues es anatema para la Diosa, y si por ventura en efecto lo abres y me perturbas no tendrás semilla entre los que viven bajo el Sol, ni morada de descanso junto a los que nos precedieron».

Sopesé aquellas palabras y me aproximé al extraño sepulcro de piedra. Parecía tallado con gran maestría y se encontraba ricamente ornado con oricalco y piedras preciosas sin cuento. Representaba la figura de un hombre, acaso la del sacerdote Tabnit, y observé que otra de aquellas extrañas placas de vidrio oscurecido reposaba en lo que sería el rostro de la figura en el sepulcro. ¡Y todo aquello hedía a ozono, por mi fe!

Asterión se acercó también y acarició la fina piedra tallada de las aristas.

―Separaos, Asterión ―le advertí yo―. Incluso permanecer demasiado cerca de este sarcófago puede resultar peligroso según parece ―dije, y me retiré yo también y observé a Briseida.

Ella asintió y se puso a mi lado.

―Las primeras palabras de las Sagradas Ruedas advierten de un mal similar ―dijo ella entonces―. «No tendrás semilla entre los que viven bajo el Sol, ni morada de descanso junto a los que nos precedieron».

―Bien ―bramó Asterión―, ¿y entonces qué? ¿Dónde está la Esfinge? ¿Está dentro de ese sarcófago?

―No ―contestó Briseida―. Ahí dentro solo debería estar el cuerpo momificado del Rey-Sacerdote Tabnit, un antepasado del mismísimo Adorador de la Luna.

―¿Entonces? ―respondió contrariado el minotauro―. ¿Qué hacemos ahora, sacerdotisa?

Briseida se encogió de hombros y se adelantó un paso. Traté de retenerla, sin éxito.

―Debemos abrirlo y buscar pistas del paradero de la Esfinge ―contestó al punto―. Ahora no os separéis de mí si no queréis morir fulminados por la Podredumbre...

Entonces musitó otra de sus ignotas plegarias, y nos pareció que una especie de halo de un ligero tono azulado la cubría como un manto. Asterión y yo nos situamos a su lado hasta quedar bajo el arropo de su aura, y la sacerdotisa se acercó entonces hasta la cabecera del sarcófago e impuso su mano sobre la placa de cristal oscuro, tal y como hiciera en la puerta que dio acceso a la pirámide.

Se escuchó otro extraño zumbido, y tras esto un nuevo chasquido, como si un engranaje bien engrasado se retorciese en sus goznes, y entonces la tapa del sarcófago se descorrió a un lado, no puedo referirlo de otra forma, y esta vez una corriente de aire frío, ¡helado!, nos golpeó.

Sentimos como si un extraño malestar nos embargase en aquel punto. De pronto sentí enfermar, y un hilo de sangre corrió desde mi nariz hasta los labios e inundó mi paladar con un regusto salobre y metálico. Sentí también una gran opresión en las sienes, y aquel zumbido ensordecedor parecía residir ahora en mi cabeza y no en mis oídos.

Retrocedí un paso, tambaleante, pero aún aguanté en pie: sin duda de no contar con la protección de Briseida habríamos caído Asterión y yo fulminados en aquel punto, pero reuniendo aplomo los tres nos inclinamos al fin para contemplar el contenido del sarcófago violado.

Allí dentro en efecto reposaba una momia, o algo similar. Se trataba de Tabnit, Rey-Sacerdote de Astarté, y Guardián de la Esfinge de Sothis, tal y como Briseida había predicho. Su cuerpo aparecía marchito y reseco, o lo que quedaba de él, pues algunos de sus miembros habían sido reemplazados ―¡lo juro!― por otros hechos de aquel extraño metal, y tan solo algunas vendas cubrían su cuerpo, sobre todo sus tripas. ¡No había rastro de moho o vicio en las gasas, y nos parecían impolutas y radiaban un extraño e insano albor!

El interior del sarcófago resultaba frío, muy frío, y comprobamos que tal y como había prometido la inscripción no se guardaban allí oro ni gemas.

¡Y entonces la momia abrió los ojos! Ojos antiguos, muertos, que habían visto edades pretéritas y un mundo que en nada se parecía al que quedaba encima de nosotros, sobre incontables galones de agua salada. Nos miró entonces, digo, pero no vi odio en esos ojos, ni afecto ni tampoco curiosidad. ¡No había maldad en ellos si es lo que esperabais escuchar, pues no hay maldad en el agua que te ahoga tras un naufragio y después te quita la vida! No había maldad, digo, pues no quedaba alma allí que animase las garras metálicas que se alzaron y se aferraron a los extremos del sarcófago. ¡Chilló en un lenguaje ininteligible, y entonces la momia del Rey-Sacerdote se puso en pie, de un salto, y parecía poseer la gracia de un gran felino!

Retrocedimos mudos de asombro y terror, y Asterión y yo desenvainamos. Saltó aquella criatura del sepulcro y nos encaró. Vi que Briseida se hacía a un lado y pronunciaba nuevas e ininteligibles plegarias, y a continuación el halo que la envolvía creció y se hizo más denso y reluciente, hasta ocupar toda la sala y teñir la luz de azul marino, y entonces Bris cayó de rodillas.

―¡Ruy! ―exclamó con gran esfuerzo―. ¡Protegerá la Esfinge! ¡Si pierdo mi concentración este halo se rasgará y moriréis envenenados!

―¡Asterión! ―grité yo entonces―. ¡Este fantasmón no atiende a razones! ¡A él, mi amigo, devolvámosle al infierno!

No hicieron falta más arengas. Los dos nos lanzamos sobre la criatura acosando cada uno un flanco del monstruo. Tasogare relumbraba a la luz del halo protector de Briseida, ¡pero no por sí misma!, pues insisto en que no había maldad allí presente, tan solo una mecánica voluntad animada con razón de destruirnos, como la de un arcabuz cargado, presto para disparar.

Pero rechazó nuestros ataques con sus antebrazos metálicos, y después dio un salto indecible hacia atrás y pulverizó con sus talones las paredes de piedra del sarcófago. Después dio otro más, hacia delante, y cayó a nuestras espaldas. Pero ni Asterión ni yo resultábamos tiernos infanzones, no, y ya antes nos las habíamos visto tan mal dadas. Dimos vuelta y continuamos hostigando al monstruo, hasta que este, tras retroceder dos, tres pasos, rechazó de nuevo nuestras estocadas, se afianzó y agarró la falcata de Asterión con sus manos desnudas y la dobló como si estuviera hecha de manteca.

―¡Mi falcata! ―bramó el minotauro, y trató de embestir a la momia aunque esta fintó la acometida.

Ataqué yo y Tasogare golpeó limpiamente su antebrazo de metal, pero resultó tan duro este que mi hoja rebotó sin pena ni gloria. Dio un paso y me golpeó con un revés que me lanzó por los aires hasta chocar con la pared traslúcida del elevador.

A todo esto Asterión al fin hizo presa en el monstruo y lo estrujó entre sus brazos y con todas sus fuerzas, levantándolo del suelo. La momia bramó y se escuchó un quejido metálico; ¡intentaba sin éxito soltarse del abrazo del minotauro, y pese a que yo había probado la desmedida fuerza del monstruo no conseguía librarse!

―¡Asterión! ¡Aguanta! ―exclamé, y sin parar mientes en el dolor de mis costillas me puse en pie de un salto y esgrimí de nuevo mi espada.

Lo que aconteció después pasó demasiado deprisa. La criatura pareció menguar entre los brazos de Asterión pero aquello duró acaso un instante, y después todo volvió a su ser. De resultas Asterión hubo de soltarlo, sorprendido. En esto yo llegaba ya, y entonces, ya libre, la momia alzó ante mí una garra y hubo como un destello imposible, y después y solo gracias a una proverbial esquiva pude evitar una descarga de luz terrible que surgió de su mano. Pero rodé por el suelo, y a la par que me ponía de nuevo en pie hinqué mi acero entre sus costillas, y le traspasé.

Aquella estocada hizo daño y de veras a la momia, pues se quejó, furiosa, y tan fuertes fueron sus aspavientos que me vi forzado a abandonar mi espada enterrada en su costado y retroceder. Pero por fortuna Asterión ya se encontraba de nuevo dispuesto a su flanco, y agarró la empuñadura de Tasogare y se escuchó como un desgarro de metal y de tendones, y el torso de la momia se partió en dos. Quedaron las dos partes unidas tan solo por sus propias tripas embalsamadas.

Ese resultó el fin de Tabnit, Rey-Sacerdote, pues al punto me acerqué y comprobé que aquella llama insensible en sus ojos se había apagado.

―Ruy... Ayúdame ―escuché decir entonces a Briseida a mi espalda.

Me acerqué a ella y la ayudé a ponerse en pie. Juntos nos situamos frente a la extraña figura partida en dos. El zumbido en la sala se había apagado y observé cómo el halo protector en torno a la sacerdotisa se redujo de nuevo, hasta volverse una vez más imperceptible. Ella pareció recobrar fuerzas con tal gesto.

Nos quedamos mirando aquel cadáver reseco y mecánico, y de repente un gargajo asqueroso cayó sobre su pecho. Nos sobresaltamos.

―¡Puerco! ¡Mi maldita falcata! ―gruñó entonces Asterión limpiándose los morros.

―Debemos encontrar la Esfinge ―dijo entonces Briseida, y miró a un lado y a otro―. ¿Dónde puede estar?

―La sala está vacía, Bris ―intervine yo. Tan solo quedaban alrededor nuestro los restos de la momia y de su sarcófago destruido.

―¿Entonces dónde está la condenada Esfinge, Ramírez? ―saltó al cabo Asterión, perdida ya la paciencia―. ¡No hay pistas como prometió ella! ¡Tardaremos meses en registrar toda esta condenada pirámide, o lo que sea que es esto! ¡Y no tenemos víveres ya! ¡Maldigo tu estampa!

Cargaba mi compadre las culpas sobre mí, a todas luces por no hacerlo sobre la sacerdotisa. Refrené mis palabras, y entonces vi que Briseida echaba mano de su alforja. Buscó dentro, y al cabo sacó de ella un objeto cubierto cuidadosamente entre paños ungidos. Deshizo los nudos que los ataban, y apareció entre sus manos el brazal de la Esfinge, aquel que ella y yo habíamos recuperado de manos de Akil, el Observador de la Torre. ¡Y el objeto pareció palpitar en sus manos!

―¡La Esfinge no está lejos! ―exclamó, y en aquel momento las puertas del elevador del centro de la sala se cerraron de pronto y descendió como un relámpago, abandonándonos allí arriba encerrados.

Quedamos en suspenso, y ya se aprestaba Asterión a romper en nuevas maldiciones y quebrantos cuando escuchamos regresar al elevador.

―¡Vuelve! ―grité yo―. ¡Asterión, prepárate! ¡No sabemos quién subirá en ese cachivache!

―¡Estoy desarmado, maldito español! ―protestó él, pero no hubo tiempo para más cuitas.

El elevador regresó a la sala del sarcófago y se detuvo. Llegaba inundado por una espesa humareda que nos impedía ver su interior, y entonces la puerta se abrió.

Cuando aquel humo que hedía a alcohol abandonó el interior del cubículo pudimos entrever una figura imponente y unos contornos metálicos. Yo me coloqué ante Briseida, con Tasogare presta en la mano, y entonces contemplamos, ya disipadas las últimas volutas de vapor, su interior.

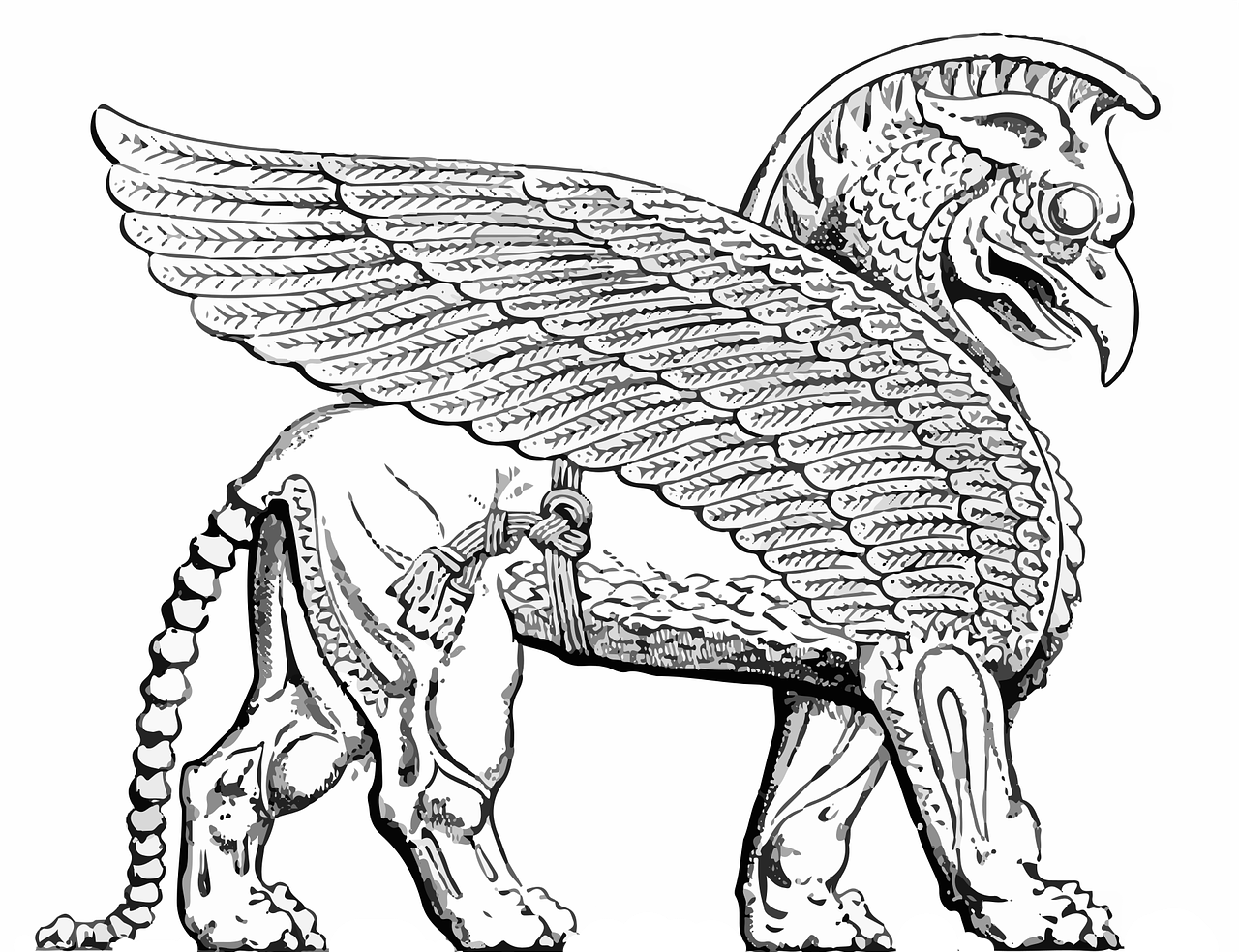

Dentro del elevador reposaba algo así como una estatua maciza hecha de metal. Representaba ―no sé referirlo de otra guisa― una suerte de grifo, semejante al de los bestiarios medievales, algo así como una especie de bestia fabricada del mismo metal que la pirámide y que resultaba al cabo una especie de león alado pero con rostro de hombre y pico de azor. Emanaba de aquella figura aquel mismo zumbido insano de siempre y apestaba también a ozono. Sus inmaculadas placas plateadas nos devolvieron la luz del recinto hasta casi dejarnos ciegos. Resultaba la efigie inanimada, como digo, si bien parecía que en cualquier momento fuese a lanzarse sobre nosotros.

―¡Diosa! ―exclamó entonces Briseida―. ¡Mira, Ruy! ¡Ahí está! ¡Es ella! ¡La Esfinge de Sothis!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top