VI

Así pues, y muy a mi pesar, a la mañana siguiente di orden de levar ancla y poner rumbo al este.

Dos horas después de salir el Sol vimos al fin la niebla, y todos guardamos silencio mientras nos aproximábamos. Apenado, pude comprobar cómo Dux dejaba de nadar delante de nosotros y cómo se cruzaba con nuestra proa dando grandes saltos. Al final vi cómo se sumergía en las aguas, sin entender a todas luces qué es lo que pretendíamos enfilando aquella malhadada bruma: ¡allá a donde íbamos Dux no podía conducirnos, y no le juzgué por ello, pues nos hallábamos al fin en las estribaciones del Mar Velado, en el cual nos disponíamos a zambullirnos dejando nuestras almas en manos de Dios!

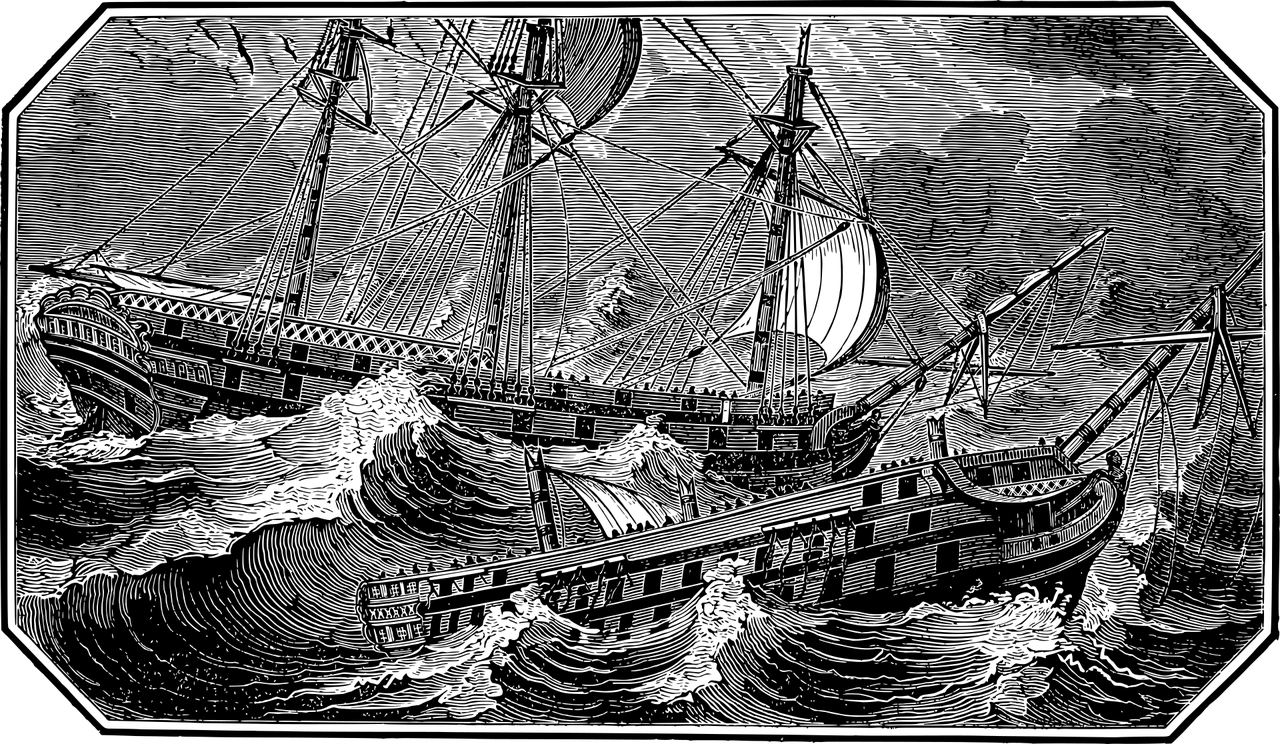

¿Qué deciros? Acaso recordáis mi primera aventura entre sus brumas. Yo por contra sí la tenía muy presente, y me constaba que Asterión también. A pesar de estar más habituado que yo a lidiar con aquellas nieblas malditas el gesto del gigante resultaba indescifrable. En cualquier caso y por último solo diré que cuando aquella mañana el Gran Dux penetró en el Mar Velado seguido por los dos trirremes toda la marinería contuvo la respiración.

Entramos, y al poco ya hallábamos impedidos por una blanca y sucia ceguera. Los tres barcos se mecían plácidamente entre velos de bruma.

Nunca me habréis oído decir que las aguas del Mar Velado son agitadas. ¡Ojalá! ¡Menos horrores remolinearían sobre sus mansas crestas de resultar un mar más encrespado! Al cabo nadie hablaba como digo, y la niebla, ya lo dije en otra ocasión, resultaba espesa y pegajosa, y teñía el ánimo de todos de una desconsolada inquietud.

¿Qué más? ¿Esperáis escuchar que nada más penetrar en las nieblas fuimos asaltados por leviatanes u horrendas quimeras? No, no fue tal. Pero conservad la calma, pues tiempo habrá para relataros los horrores que vinieron después, aunque al cabo no falte yo a la verdad al decir aquí que nuestras primeras horas entre las brumas estuvieron presididas por una tensa calma.

Ya dije que nuestro plan era acometer las nieblas en la busca del Irannon penetrando cada mañana en ellas y trazando un generoso arco de cuarenta y cinco grados, suficiente para salir de ellas a la caída del Sol y a la vista de nuevo del continente. ¿Que qué veíamos? Ya lo dije: solo jirones y jirones de bruma, y un blanco asfixiante a nuestro alrededor.

Así fue nuestra primera jornada. El Gran Dux se mecía suavemente entre las aguas aquietadas, con los dos trirremes de los trierarcos a popa y a tiro de piedra. Nada pasó durante aquella primera intentona de localizar al Irannon. Nada vimos, nada escuchamos, y no encontramos rastro alguno del buque del Tribuno, por supuesto.

Y pasaron aquellas primeras horas. Como nada ocurriese tras las primeras horas de tensa expectación algunos de mis hombres comenzaron a envalentonarse, pero no les dejé bajar la guardia, ni tampoco Asterión.

Al cabo, cuando debía estar ya bien entrada la tarde ―mas, ¿cómo saberlo en medio de blancas tinieblas?―, Asterión y yo comenzamos a impacientarnos.

―¿Cuándo saldremos de las malditas nieblas, Ramírez? ―bramó Asterión, de pie junto a mí en la proa―. ¡Has errado! ¿O habrá equivocado el timonel el rumbo?

―¡Imposible, y callad! ―contesté yo―. ¡El piloto sabe mantener un rumbo, y no por ello he dejado yo de estar pendiente de lo que hacía! Esperad, amigo; no puede tardar ya en verse el fin de estas brumas...

Eso dije, pero el fin ni llegaba ni se le presentía próximo. Observaba a Asterión bramando y dando coces por las cubiertas, recorriéndolas furioso de cabo a rabo. Bien le comprendía yo: bajo ninguna circunstancia querríamos vernos alguno de los dos entre aquellas brumas privados de la luz del Sol.

Yo también caminaba impaciente pero nada ocurría, y hasta llegué a dudar, lo confieso, de la pericia de mi piloto y de la mía propia, y la cosa empeoró cuando comprobamos que la claridad del día comenzaba ya a menguar.

Y cuando la luz mortecina del Sol resultaba ya solo un pálido resquicio entre jirones de bruma alguien gritó en mi barco y de repente:

―¡Allí! ¡Una luz, capitán! ¡En la mesana!

Nos volvimos todos. En efecto, flotando sobre la cúspide del palo de uno los trirremes de los trierarcos se había instalado una fantasmagórica quimera de luz.

Después, se escuchó otra voz:

―¡En el otro también! ¡En el otro!

Y observamos un nuevo globo de luz sobre el palo del otro trirreme, a nuestra popa.

Levanté la vista entonces a nuestro propio palo, y vi fundadas mis sospechas: surgido de la nada un nuevo punto luminoso comenzó a flotar sobre nuestra propia mesana. Asterión y yo nos observamos, demudada la color.

―Andamos con fuegos de San Telmo en los palos, Asterión ―le dije yo, y Asterión bufó―. ¡Piloto, mil ojos! ―grité―. ¡Cinco grados más a estribor, y asegurad el rumbo! ―Mi mano fue a descansar en la guarda de mi espada―. Quiera Dios que pronto salgamos de la niebla, amigo, o no sé qué portento se nos presenta ―susurré al minotauro.

Ambos quedamos a la espera junto a los demás. Las luminarias permanecieron allí, flotando sobre nuestras cabezas, hasta que al fin la oscuridad cayó sobre nosotros y ya nada se veía a un palmo de nosotros salvo aquellos ominosos puntos de luz sobre nosotros, desdibujados por la niebla. Aguantábamos la respiración mientras los barcos proseguían navegando, acompasados por el arrullo de las corrientes.

Yo no podía prestar atención a otra cosa que no fueran aquellos fuegos de San Telmo titilando tétricamente en nuestros palos, pero ¿acaso ahora resultaban más brillantes? Su luz pegajosa y amarillenta acaso parecía acrecentarse, y comenzaba a resultar hipnótica.

No podía apartar los ojos de ellos, y sentía hallarme en el preludio de la aparición de algún gimiente horror parido por las aguas cuando, de repente, ¡desaparecieron!

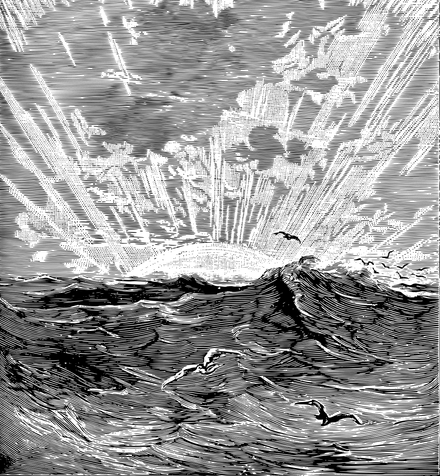

En un momento allí estaban y al siguiente de repente se esfumaron, y entonces, como en un sueño, descubrí sobre mí la profundidad de la noche cerrada cuajada de estrellas. Parpadeé, y a mi derecha vi a Ajenjo, brillando hinchado y escarlata, y a mi izquierda, en la línea del horizonte, vi escurrirse al Lucero de la Oración. ¡Al fin habíamos salido de las brumas del Mar Velado!

Todos respiramos al descubrirnos al fin en aguas abiertas. A babor, escorado a popa, veíamos el impenetrable muro de los espesos cortinajes de las nieblas, alejándose de nosotros. Corrí entonces al castillo de popa seguido de Asterión, y esperé. Durante unos momentos que parecieron eternos nada ocurrió, pero después, al fin, vimos emerger del muro de bruma a los dos trirremes que nos seguían.

―Maldita la hora en que acepté este encargo ―susurré.

―Sí, a buena correría me has arrastrado, amigo... ―contestó Asterión a mi lado poniendo su manaza en mi hombro, y luego resopló, retirándose después.

―¡Rais!―exclamé―. ¡Haced señas a los dos trirremes! ¡Que nos sigan en este mismo arco toda la noche! ¡Volvemos al rumbo previsto! ¡Piloto, atento a mi orden!

Así se hizo. Cuando me hube cerciorado de que el rumbo se había corregido y que los dos trirremes de Ahinadab y Hailama tampoco contaban con desperfectos de ningún tipo mandé organizar los debidos turnos y me retiré por fin a mi camarote a descansar. Asterión prefirió quedarse en cubiertas, pero yo necesitaba meditar nuestra situación pues al día siguiente, al rayar el alba, nos esperaban de nuevo las nieblas del Mar Velado.

En las siguientes jornadas corregí el rumbo inicial de modo que el arco de acometida nos permitiese salir de las brumas antes de que la noche y las luces de San Telmo nos volviesen a sorprender, pero seguimos sin hallar rastro del paradero del Irannon. Parecía haber sido tragado por el Mar Velado.

A la tercera jornada comenzaron los portentos.

Fue poco después del mediodía, cuando hallándome yo en bodegas escuché algo como un golpeteo húmedo de cuerpos hinchados golpeando contras las maderas de la cubierta. Corrí a la escotilla alarmado y subí a cubierta entre los gritos aterrorizados de mis marineros y de los de los dos trirremes que nos seguían.

Lo indecible, allí estaba: del cielo caían estrellándose en el agua y en las cubiertas los fofos cuerpos verrugosos de monstruosos sapos deformes. Tan pronto chocaban contra la madera estallaban como pellejos de vino, encharcando la cubierta de un líquido verdusco y maloliente. Asterión a voces ordenaba a la marinería arrojar los restos de los cuerpos reventados a las olas con cepillos o a puntapiés, y lo mismo se hacía en los barcos de Hailama y Ahinadab.

Aquel día eso fue todo, y tampoco nada más reseñable pasó durante otros dos días más, pero al siguiente, al tercero, estando quedo el barco ―caía la tarde― escuchamos un grito aullante, a popa, y en la lejanía. No era en nuestro barco: venía sin duda de uno de los trirremes.

Corrimos Asterión y yo. Ya en mi castillo de popa alcancé a echar mano de mi catalejo, y aún a través de las etéreas nieblas lo vi todo, o casi todo.

Vi la tripulación del trirreme capitaneado por Hailama formando un corrillo de gente. Rodeaban algo, o a alguien, y de aquel corrillo era de dónde nos llegaban las espantosas voces.

Entonces, de súbito, el corrillo se echó atrás, y un marinero escapó del centro de este como un gamo y a la carrera, despavorido, entre las hileras de hombres y como alma que lleva el diablo. ¡Diosa, cómo corría! ¡Traía la cara ensangrentada, y juro que traía también algo colgando entre los dientes, como un tasajo de carne! Sus ojos... ¡Sus ojos parecían desbocados, y corrió todo lo rápido que sus piernas le permitieron a lo largo de toda la cubierta, sin detenerse ni dejar de chillar como un trastornado, hasta que se lanzó al agua desde el mascarón de proa y las aguas se lo tragaron!

Eso fue todo. No hubo forma de rescatarlo ni aún de hallar el menor rastro de de él; se hundió como una roca en las aguas sosegadas.

Más tarde se me refirió que aquel hombre se había vuelto loco de improviso, y que había atacado a uno de sus compañeros arrancándole a mordiscos la carrillada. Chillaba gritando que algo en sus tripas le quemaba y había tratado de lanzarse al mar tras atacar a su compañero, lo cual trataron de impedir. Cinco de los más fuertes de la tripulación se le tiraron encima pero se desembarazó de ellos, y después... Bueno, después ya había visto yo en qué acabó la cosa.

Huelga decir que tras aquellos dos sucesos la moral de las diversas tripulaciones comenzó a declinar, y es que a pesar de padecer tales infortunios aún no habíamos encontrado rastro alguno del infortunado Irannon.

Pero aún quedaba un portento más por presenciar antes de que todo se desenfrenase, y así, seis días después del suceso de aquel marinero en verdad poseso fuimos de los pocos hombres vivos en entrar en el llamado Bosque de Luminarias.

Sabed que llevar luces de San Telmo en los palos es uno de los peores augurios que se le puede presentar a un navío, y tras aquel ya lejano primer día no volvimos a descubrirlas sobre nuestras mesanas. Sabía yo que para evitarlas no debían nuestras embarcaciones permanecer en aquellas aguas durante la noche, pero como digo seis jornadas después de la pérdida del marinero de Hailama, y no mucho después del mediodía, sorprendentemente comenzamos a descubrir numerosos puntos de luz a proa en nuestro camino. ¡No uno! ¡Muchos!

¿Qué era aquello? El vigía dio la voz de alarma en el Gran Dux. Nos dirigíamos hacia aquellas luminarias, y de no hacerse nada correríamos el riesgo de navegar entre ellas, pero tan de improviso aparecieron que no hubo forma de evitarlas.

Y entonces, a medida que nos aproximábamos, el pasmo que nos recorrió nos hizo perder el habla, y ninguna corrección del rumbo pude llegar a ordenar. ¡Pues aquellas luces fantasmales, al primer momento meros puntos flotantes sobre las olas, se tornaron enjambres de ellas, y después, miríadas! De pronto nos vimos navegando entre vastos corredores de danzantes luces fantasmagóricas que llegaban a indecibles alturas y que amenazaban con desplomarse sobre nosotros.

No hay quien dijera palabra alguna. ¿Qué significaba todo aquello? No resultaban por fortuna como aquellas luminarias que enfrentamos Briseida y yo en Gothia, pues no se lanzaron contra nosotros con ánimo de incendiar nuestras naves como había temido.

Navegábamos las tres embarcaciones en formación en el más completo de los silencios, abandonadas a nuestro destino según nos parecía. ¿Cuánto tiempo duró? No es posible decirlo. Andábamos en suspenso, sumergidos en un embrujo y una fascinación morbosa.

Tan solo Asterión acertó a escabullirse por la cubierta, trepar al castillo de popa y poner una de sus manazas sobre el hombro de mi asombrado piloto.

―Mantén el rumbo, por Moloch, y no lo pierdas... ―dijo sin dejar de atisbar entre el laberinto de luces flotantes a su alrededor.

Pues en verdad al cabo encontramos la salida del Bosque de Luminarias, y fue ello gracias al gesto de aquel minotauro, pues sin él a buen seguro habríamos perdido el rumbo, paralizados, y nos habríamos extraviado para siempre entre tinieblas y entre infinitos corredores como le hubo de pasar al mismo Irannon, y ahora lo creo.

Por eso aquella noche, y solo gracias a la templanza de Asterión, a quien la Cálida Diosa guarde, volvimos a navegar por mares abiertos, ya solo con las meras luces de las estrellas sobre nuestras cabezas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top