II

Me he extendido demasiado en preámbulos. Bien, en ausencia de Briseida me entretuve en otros asuntos, y diré que al fin, una tarde, mientras el Gran Dux se encontraba fondeado en Gadir, la capital de Gadiria, recibí una vez más visita de los agentes del Gran Tribuno.

No era la primera vez que yo había puesto pie en Gadir, ya sabéis. ¿Qué decir de ella? Bien, acaso que resultaba completamente distinta de Ispal. Me explicaré; lo que en la capital de Tarsis resultaba antiguo y magnífico ―¡las altas columnas del Gran Templo, las Mil Puertas sobre el mar que permitían el paso a los Halos!― en Gadir parecía nuevo y recio. Pero no, tampoco la hago justicia; tal vez sea el rencor. Ispal había sido construida para ser recordada durante diez mil años; Gadir lo había sido para durarlos.

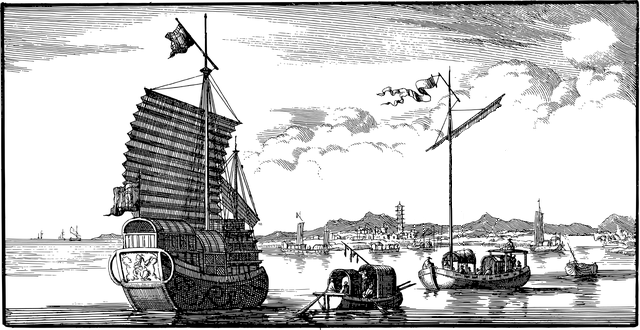

La Capital Marcial, como se la llamaba, siempre me pareció admirable, con sus triunfales avenidas y sus hondos canales, y como tirada a línea con un cartabón. Pero lo que más maravillaba a todo el que la pisaba era el contemplar la inmensa flota que siempre mantenía atracada en puerto, prueba de su poder naval, y se trataba tan solo de una parte de su armada. Gadir era, sin duda, el más grande puerto de Thule. Hablamos de una única construcción de piedras blanqueadas al Sol que se extendía de un cabo a otro de una de las mayores bahías que jamás pude contemplar, y no se puede enumerar el sin fin de naves que vi allí fondeadas. ¿Mil? ¿Acaso dos mil navíos entre birremes, trirremes y dromones? No se podía dar cuenta...

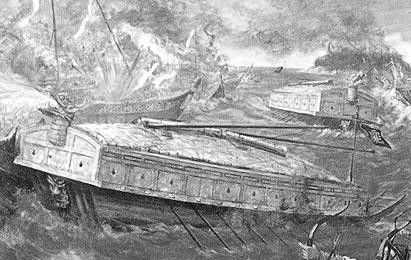

¿Y sus maravillas de ingeniería naval? No hay con qué compararlo, y comprendedlo, pues allí pude admirar los Caparazones del Tribuno; navíos bajos, chatos y cuadrados, muy fuertemente acorazados de la quilla a la cubierta, cubiertos de planchas de bronce que relucían al Sol de la bahía. Tan bien remachadas se encontraban que hacían imposible su abordaje, e iban por cierto adornadas con bocas de dragón esculpidas en el mismo bronce por donde se arrojaba el famoso fuego líquido que era terror de sus enemigos. Porque me entendáis os diré que tal fuego líquido o fluido, como se le nombraba, resultaba un arma parecida al famoso fuego griego de los bizantinos, y de igual forma que con aquel su fórmula se encontraba fuertemente custodiada, en su caso por los sabios de la isla de Noman, uno de los protectorados del Tribuno.

Pero los barcos-caparazón no constituían la única maravilla con que la flota militar de Gadiria contaba. Allí se veían también fondeados Arietes y hasta el tristemente famoso Cuarentado, un barco a remo semejante a un colosal catamarán que aguantaba la mayor cubierta que se hubiese visto en los mares. ¡Yo lo vi! ¡Su casco resultaba cuadrado, y medía cada uno de sus lados cerca de un estadio! Sin duda hasta cuatro mil soldados podían esperar la orden de ser desembarcados sobre ella, o podían disponerse enormes filas de ballestas, balistas y hasta castillos de asedio, transportados de un lugar a otro del mundo.

Y no era esto todo. Vi también palacios y auténticas fortalezas flotantes, aunque nunca vi atracado allí al mayor y más famoso de los buques de la Armada Gadiria, es verdad. Era este no otro sino el Irannon, buque insignia y transporte personal del Gran Tribuno.

Decían que en sus vastas cubiertas el tirano había dispuesto junto a broncíneos sifones de fuego líquido paseos y hasta jardines flotantes, e incluso un templete dedicado a Enosichthon, dios marino por aquellos lares cuyo nombre sin duda escondía el culto milenario y guerrero del mismo Poseidón. Sus balaustradas y puentes iban adornados con pan de oro y mármoles rosados, se decía, y yo, lo confieso, nunca lo pude creer, pero como veréis bien pronto hubo de tragarme mis palabras.

Tal era la armada del Imperio de Gadiria, dueño de todos los mares desde allí hasta el Mar Velado, y, estoy seguro, gracias a este no hasta más allá. Pues, ¿qué habría sido de mi vieja Europa sin tal barrera artificiosa? Y también, ¿cómo habrían evolucionado los navíos de Gadiria la Fuerte de haber contado con vastos océanos que traspasar? Pensadlo bien: ¿qué sería del Mundo de haber montado Gadiria en todos aquellos monstruos flotantes plomo y pólvora?

Dejadlo por ahora, y así las cosas digo pues que agentes del Tribuno me asaltaron una tarde, en Gadir, justo cuando abandonaba su oficina de Aduanas. Comprobé que se trataba de dos altos oficiales de la armada; trierarcos, sin duda, pues lucían manto azulenco cerrado por el broche del Almirantazgo bien visible, y era esto un león rampante portando espada, y traían cortos turbantes y venían asistidos por cinco guardias tribunos, todos ricamente pertrechados.

―Capitán Ruy Ramírez ―me dijo con el tono inflexible de aquel que está acostumbrado a mandar el más bajo de los dos, un hombre enjuto de cara picada por las viruelas―. Debe acompañarnos al Palacio del Tribuno enseguida.

Observé a los siete soldados que me rodearon bajo la decreciente luz de la tarde, en la ajetreada avenida portuaria.

―¿Al Yunque, decís? ―objeté―. ¿Y puedo saber cuál es la razón? De cualquier modo no ha de poder ser, y disculpadme: mi barco se encuentra fondeado en el puerto y debo acabar el desembarco o habré de pagar un día más de tasas, que bien claro me lo han dejado ahí dentro ―dije, y señalé detrás de mí con un gesto la oficina de Aduanas ―. Aquí, la credencial ―añadí mostrándoles los legajos sellados por la aduana, y de muy mala gana―. Veréis todo en orden, y os dejo.

―No se preocupe por eso ―dijo el otro trierarco adelantándose también y en tono más juicioso. Resultaba este otro más joven, y lucía un orgulloso mostacho de los comunes por aquellos lares. Se adelantó y tomó de mi mano la credencial―. El navío y su cargamento por el momento quedan a recaudo de la Armada Gadiria, pero no corren peligro.

―¿Cómo a recaudo? ―exclamé. Entonces di un paso atrás y dejé caer mi mano sobre la guarda de mi espada; a eso los cinco guardias de escolta se dispusieron como uno solo junto a ambos trierarcos―. ¡No será tal la cosa! ¡No me arrebatarán mi nao, y os doy fe!

―Capitán Ramírez ―me contestó entonces el primero, el más adusto―. No estamos en el mismo caso que la primera vez. Sí, hemos consultado los archivos ―dijo ante mi desconcierto―. O al menos no tiene por qué acabar igual... De usted dependerá, aunque en cualquier caso, y es verdad, la pérdida de su primer barco va unida al asunto que nos traemos entre manos. Pero debemos tratarlo en privado.

¡No daba crédito!

―¡No escucharé por más tiempo simplezas! ―dije, con bravura―. ¡Os digo que el Gran Dux no os lo quedaréis también, así tenga que hacer arder el puerto de esta barraca por los cuatro costados!

Los guardias desenvainaron, pues en verdad tal vez me había sobrepasado más de lo aconsejable, ¿pero qué queréis? Bueno, pues ya desenvainaba yo a Tasogare y allá al diablo con todo cuando el segundo trierarco, el del gran mostacho, se adelantó entre sus escoltas y me tendió su mano.

―Acompáñenos, capitán, se lo ruego. Debemos conversar con usted pero ha de ser en privado como le ha dicho mi compañero. El Tribuno necesita de usted.

―¿El Tribuno? ¿Qué se requiere de mí? ¿Y qué tiene que ver con La Deseada? ―le espeté.

―Eso pronto lo sabrá ―me contestó el primer trierarco, este sin más ganas de chanzas, y con pretendida gallardía dio media vuelta y echó a andar en dirección a la Avenida de la Armada mientras hacía señas a sus hombres y así de repente me encontré rodeado; al parecer las presentaciones habían concluido.

Entonces el otro trierarco, el más joven, se plantó ante mí de nuevo con las manos extendidas y una sonrisa bajo su mostacho tan bien recortado; hacía sin duda el papel del alguacil templado, bien a las claras me quedaba, y después se hizo a un lado y me invitó con un gesto a seguir al primero. ¡Poco me engañaba, el muy hideputa!

Sonreí yo también a aquel bastardo. Envainé, sí, y dedicándole una teatral reverencia y escupiendo a un lado, le contesté:

―Que me place entonces, y si no queda más remedio.

―Se lo agradezco.

Conocía, digo, su jugada, pero no me quedaba otra.

―¡Vamos pues, y sea en mala hora! ―añadí a eso de mal humor, y les seguí mientras caminaba flanqueado por los guardias―. ¡Y acabemos ya con esto, pardiez!

La Avenida de la Armada era la majestuosa vía en que el Tribuno ordenaba desfilar las tropas tras sus campañas de conquista o defensa de sus protectorados. Nacía del puerto, y atravesaba entre centenarias palmas los barrios nobles de la ciudad. Vivían aquí magistrados y altos funcionarios de la milicia y los juzgados, y a su fin, tras morir ante una soberbia elevación rocosa que dominaba la bahía, se encontraba El Yunque.

Tal nombre se daba al solemne palacio del Tribuno, tal vez ya os lo he dicho, y es que contenía en verdad el núcleo del poder político y militar del Imperio además de la residencia oficial del Gran Tribuno, el tirano Baal-Eser III.

Allí me dirigieron y contra mi voluntad, y bien pronto, cuando ya caía la noche, pasé a través de sus orgullosas puertas revestidas de bien templado bronce. Ya dentro descubrí grandes atrios castrenses, en los que escuadras enteras formaban a la orden de sus mandos y dirigentes.

Así, por último, descendimos del coche de caballos y penetramos por unos portones laterales ya en el mazacote de la fortaleza, y me hicieron descender por largas escaleras que, me pareció, descendían hasta el interior del promontorio que servía de base al conjunto.

Debíamos estar ya en la misma roca viva, no muy lejos de donde se decía se habían excavado sus mazmorras ―¡mal rayo me partiera!―, cuando llegamos hasta una sala en la que habían encendido un hogar, lo recuerdo bien, y habían dispuesto también una mesa rectangular y tres sillas; una al cabo de la mesa, y las otras dos a cada uno de sus lados. Habían dispuesto también una jarra de vino y tres copas en ella. ¡Me reí, pues bien dispuesta veía la trampa!

Me reservaron la silla entre las otras dos con fin de que tomara asiento, pero justo antes de sentarme un guardia se plantó frente a mí y me ordenó con un gesto que le entregase mi espada. Pronto daba comienzo el baile, bien a las claras.

―Mal empezamos, voto a Dios ―dije yo aún tranquilo, plantándome en jarras. Me volví a los dos trierarcos―. ¿Qué es esto? ¿Vengo en libertad o hemos de dejar ya las pantomimas? ¿Por qué he de dejar mi espada?

El segundo trierarco, el joven del mostacho, se adelantó entonces e hizo un gesto al soldado.

―Viene en libertad, por supuesto, capitán. Y así esperamos que se vaya, pero debemos prescindir de las armas en este salón. Mirad, yo dejaré también la mía sobre esta mesa ―dijo, y desprendiéndose de su sable, una suerte de alfanje muy apreciado por aquellas tierras, lo dejó en el extremo de la mesa, bien lejos de las sillas.

Chasqueé la lengua e hice lo propio de mala gana, dejando a Tasogare en compañía de aquel alfanje indigno. Miré entonces al otro trierarco, al más severo picado de viruelas, y le dije:

―¿Y vos? ¿No dejáis la tizona también? ¿O es que para vos no sirve más que de adorno en los desfiles? ―le solté, y cuando este me fue a contestar, airado, le guiñé un ojo y tomé asiento, desprendiéndome de mi capa y dejándola sobre el respaldo de mi asiento; quería yo tenerla presta por si debía recogérmela al brazo, a modo de rodela en un mal trance―. Ya está bien ―les dije, entrecruzando las manos sobre la mesa―, ruego disculpéis la chanza, pero no consigo ver que esto se parezca a una reunión entre amigos ―dije, y observé a los dos trierarcos mientras por fin el primero dejaba también su arma junto a las nuestras.

Ambos tomaron por fin asiento junto a mí, uno a cada lado. Sonreí, divertido, y es que ya me daba por muerto.

―Más me parece esto a mí un interrogatorio ―añadí―, y baste ya. Si estoy en un mal aprieto pido que se me haga saber en este mismo momento, y si no ruego se me hable bien pronto, y claro.

―Capitán Ruy Ramírez ―dijo sonriéndome el trierarco del mostacho, el joven. ¡Hideputa! ¿Cuántos lobos como aquel habría visto yo vestidos con piel de cordero?―, yo soy el trierarco Ahinadab, y el que está a su lado es el trierarco Hailama. Los dos servimos al Imperio del Gran Tribuno, en su Primera Flota.

―Trierarcos, ya lo había notado... ―repetí―. Yo, capitán, y vuesas mercedes trierarcos. ¡Entre hombres de mar anda la cosa! Decidme pues y de una vez por qué he sido traído hasta aquí, y si os place.

―Vayamos al grano ―espetó entonces el llamado Hailama―. Se precisa de su ayuda. Llevamos años al tanto de sus travesías, capitán. De la misma forma que usted no ha quitado ojo a cómo el Imperio mueve sus barcos nosotros tampoco le hemos perdido de vista.

―¡Y vuelta la burra al trigo! ―contesté―. ¡Se me dice que es precisa mi ayuda y a continuación se me lanzan amenazas veladas! Pues en contestándosela, en tal caso y si de eso se trata, bien tranquilo me quedo, pues no soy pirata, ni espía. Sea lo que sea esto no soy el hombre que buscan, y baste, que me temo que les han informado mal a sus mercedes esos ojos de los que hablan. Y así y si no hay nada más, me voy ya entonces, y con el permiso de vuesas mercedes ―dije, y me dispuse a levantarme de la mesa.

―¡Siéntese! ―me ordenó entonces el tal Hailama―. ¡Las historias que se cuentan sobre usted en el cabo de Mastia son las que nos interesan! ―les miré sin comprender, y me senté de nuevo―. Usted no teme adentrarse en las aguas del Mar Velado, según cuentan.

Quedé en suspenso, y me senté, digo.

―No es cierta tal cosa ―contesté―. Solo un necio no temería internarse en las aguas del Mar de las Brumas, y sé de lo que hablo.

―¿Quiere decir entonces que esas historias son mentiras? ―me preguntó entonces Ahinadab―. ¿Nunca ha surcado las aguas del Mar Velado?

―Yo no he dicho tampoco tal cosa. He dicho que solo un tonto no temería al Mar de las Brumas, no que no me haya visto obligado a hacerlo en alguna ocasión.

―Luego, es verdad... ―añadió el otro, el tal Hailama, y se acomodó en su asiento y me miró como el lobo que tras la larga espera ve al fin al cordero atravesar solo el prado. ¡Fuera máscara, mascarón, como se dice en Crise!

―Así es ―le contesté, perdida la paciencia―. ¡Decid pues qué necesitáis de mí de una vez, y acabemos con esto si les place, y si no también!

Ahinadab alargó la mano y sirvió en las tres copas de la mesa el vino de la jarra que reposaba entre nosotros. Me pasó una y tomó él el primer sorbo, sin dejar de sonreír. Sabía de polichinelas, el muy tuno.

―Capitán Ramírez ―me dijo―, el Irannon se ha perdido en aguas del Mar Velado. Recuperarlo es de vital importancia para el Tribuno.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top