IV

Tan pronto como pusimos un pie en las escaleras la sensación opresiva de ser observados regresó más fuerte si cabe, pero a Briseida pareció afectarla más que a mí, con todo.

—Algo no está bien aquí —dijo encogiéndose—. Estas tinieblas parece que se clavan en la carne...

Puse mi brazo sobre el hombro de la muchacha tratando de infundirla ánimos, y emprendimos el ascenso juntos. Paso a paso, iluminados por mi candil, fuimos recorriendo la interminable escalera hasta llegar al rellano y el portón frente al cual me diese la vuelta la vez anterior. Tenté de nuevo la puerta, pero una vez más no se movió en sus goznes. Observé ahora además que permanecía cerrada con llave a cal y canto.

—No es posible abrirla, y aunque podrida esta madera aún es lo suficientemente fuerte como para resistir nuestros embates... —dije, y solté una maldición. Miré a un lado y a otro, sin saber qué hacer.

—Espera —dijo entonces Briseida, y se adelantó e impuso su mano sobre el cerrojo de la puerta.

Cerró los ojos y musitó lo que me pareció una especie de plegaria a la Cálida Diosa. ¡Y entonces, con un chasquido, el cerrojo se descorrió y la puerta se movió sin dificultad sobre sus goznes, hasta quedar entornada!

—¡Voto a Dios! —exclamé—. No quise decir nada tras lo que hiciste con las arpías, pero esto ya me demanda que te pregunte. ¿Qué hechicerías son estas que has obrado? Pero espera, ¿qué digo? En un mundo en que hombres astados surcan los mares, no sé de qué me sorprendo...

Briseida parpadeó, y a la luz del candil fijó en mí sus suaves ojos, secretamente complacida.

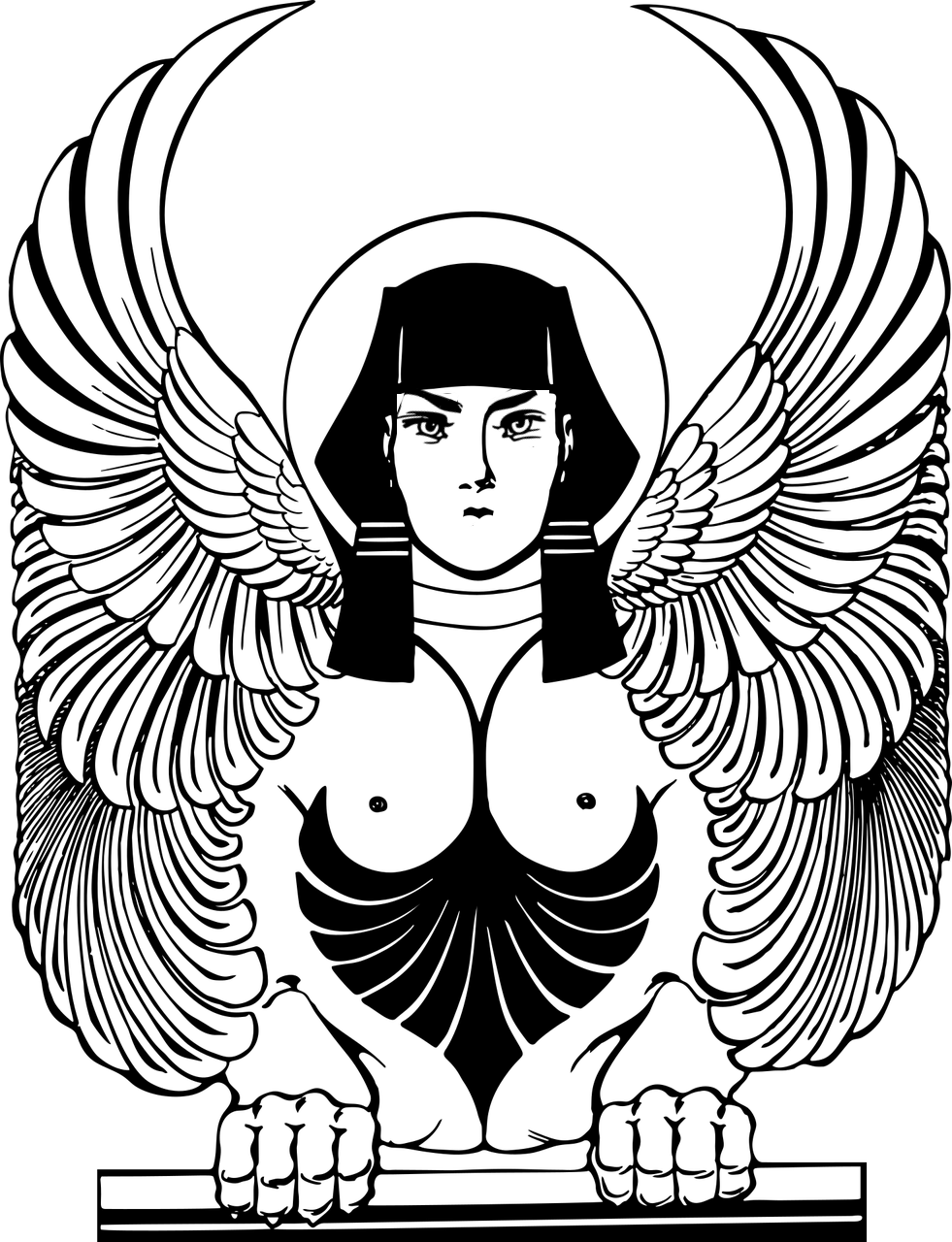

—Lo que viste antes fue la invocación del rayo. Esa es la furia de la Diosa, y es un poder que está latente en mi raza, como otros —me dijo—. Esto de ahora tampoco es magia ni encantamiento, Ruy: es la voluntad de Astarté, y es un poder que ella me confiere a mí en particular; ninguna de sus hijas tendrá vedado el paso a ninguno de sus templos...

—Estás doblemente bendecida, es cierto... —musité, y ella continuó.

—Esto aún es terreno sagrado, a pesar de esta presencia que lo infesta y me hiela la sangre —dijo, y volvió a encogerse dentro de su túnica escarlata—. Vamos —añadió débilmente, y empujó la puerta, abriéndola por completo y sin esfuerzo.

Yo, una vez más, no daba crédito.

—¡Espera, iré delante! —dije, y me colé ante ella, con la espada presta.

Dentro encontramos la escena más extraña que hubiéramos contemplado en nuestras vidas.

¿Cómo decirlo? La luz del sol... ¡La luz del sol parecía demorarse ante los amplios ventanales del nivel de la linterna del faro! ¿Que qué quiero decir? Pues que veíamos al sol naciente luciendo en la línea del horizonte, así es, pero su luz... ¡Su luz no acertaba a penetrar al interior de aquella estancia, a fe mía! ¡No traspasaba aquellos enormes ventanales sin vidrieras!

La sala de la linterna del faro resultaba en fin como una burbuja de oscuridad, y junto a las tinieblas que se amontonaban en los rincones se unían siglos y siglos de polvo y telarañas. Por añadidura, la presencia ominosa que llevábamos rato presintiendo pareció revolverse y hacerse más presente en aquella estancia, sorprendida en su cubil.

Dije que me adelanté y entré el primero, y así fue. El candil no alumbraba más que a pocos pasos de nosotros, pero con sumo cuidado, sorteando más cajones podridos y cenicientos esqueletos de ratas y gaviotas llegamos hasta el centro de aquella enorme habitación circular. En el mismo eje de la sala descubrimos una enorme construcción circular de mampostería, ennegrecida. Parecía una especie de antiguo pozo aunque no lo era, y por eso la vista de este del que no sacamos ni una pizca de agua fue el que me recordó a aquel otro del interior del faro, como os dije al comienzo de mi relato.

—Esa es la pira sagrada que bendecía antaño la Atalaya Oriental, la que nunca se apagó hasta que las olas la cubrieron; la misma que después intentaron usar sin éxito como linterna de este faro extraño y maldito... —dijo entonces Briseida como en una ensoñación.

La miré con creciente preocupación: ante la cruel presencia que flotaba en el aire la muchacha parecía haberse empequeñecido. ¿Sabéis? El fondo de aquella artesa hecha de piedras carcomidas por los lustros se encontraba lleno de cenizas, y eran antiguas, tan antiguas como las que arrastra el viento de estas Tierras Vacías y estamos ahora mismo respirando. Pero bien, la sensación de ser observados se tornó ya insoportable, y Briseida parecía sufrir enormemente.

—¿Entonces esta es la linterna del faro, dices? —pregunté, y me pareció ver algo, como un objeto romo, oculto entre las cenizas del fondo.

No sé cómo me atreví a remover las cenizas con la punta de mi espada, en busca de algo que no sabría explicar, y en lo más hondo del montón de cenizas alcancé a notar algo alargado, metálico y circular. ¡Entonces se escuchó como un bramido, y en ese punto los hachones podridos que adornaban las columnas del faro se prendieron todos de golpe con un súbito resplandor azulado! ¡Todo a nuestro alrededor quedó iluminado por un fulgor fantasmal!

Contemplamos en su plenitud los despojos de aquella antigua habitación sagrada a nuestro alrededor, hasta que de repente, a nuestra espalda, la tina de la linterna del faro prendió también en llamas y con gran estrépito, iniciándose en ella una fogata de llamas azuladas.

Briseida dio un grito y se echó en mis brazos.

—¡Ya viene! —susurró, y lamenté comprender a qué se refería exactamente...

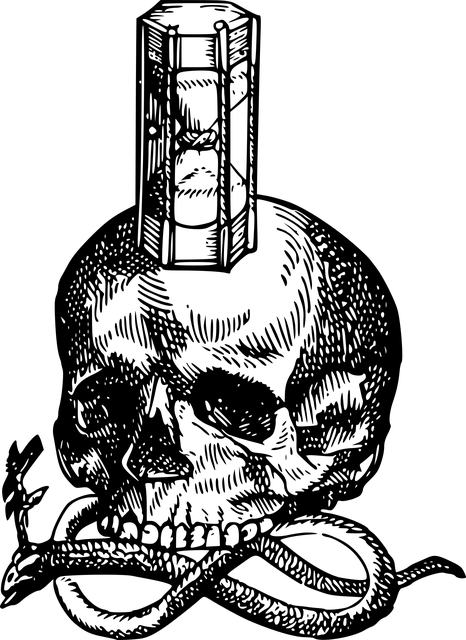

La puse a mi espalda y retrocedimos alejándonos de la linterna, en alerta. Mi bota crujió al aplastar algo seco y astillado, junto a las paredes del piso. Eché la vista al suelo esperando descubrir la osamenta de otra rata o alimaña, y lo que descubrí fue un costillar, ¡un costillar humano! Junto a él reposaba una calavera, y era tan vieja como las que pueblan las repisas de esta fortaleza, viejo amigo.

Miré consternado a un lado y al otro; en efecto, aquí y allá, a la luz de las llamas, vimos ya no solo los restos de roedores y gaviotas sino de muchos hombres, visitantes como nosotros de aquel faro maldito.

—¿Qué maldición es esta? —exclamé, y sujeté con fuerza la empuñadura de mi espada.

—¡Ahí viene! ¡Ahí viene! —se lamentó Briseida.

Entonces por fin se dejó escuchar como una entonación, como un cántico, todo hecho de extrañas castañuelas, muy quedo al principio pero que fue creciendo más y más mientras las llamas añiles de la tina sagrada hacían lo propio, hasta que el sonido retumbó entre las tinieblas contenidas entre aquellas paredes y terrazas y se hizo insoportable. ¡Pero ni la luz ni el sonido osaban escapar a las terrazas, por ninguno de los numerosos ventanales! Al igual que le ocurriera pero a la inversa a la luz del sol, se quedaban allí, en aquella burbuja contenedora de una maldad extraterrena e insuperable. Sentí que perdía la cabeza.

Entonces Briseida se tiró al suelo fuera de sí, aullando, y el cántico por fin se detuvo, abruptamente, y aquella presencia malévola se acentuó aún más, y por fin una voz proveniente de la tina nos dijo, con voz ominosa:

—Habéis violado la Atalaya Oriental.

No dijo nada más.

—¿Qué brujería es esta? —exclamé entonces, y mi voz se estrelló contra las gastadas piedras—. ¡Mostraos! ¿Sois el asesino de todos estos hombres?

Y entonces la voz repitió, pero con más fuerza:

—¡Habéis violado la Atalaya Oriental!

—¡No! —gritó entonces Briseida poniéndose en pie—. ¡Yo soy Briseida, del pueblo de los lemurianos! ¡Este es un templo consagrado a Astarté! ¡Vete de aquí, la Cálida Diosa está conmigo!

—No lo haré, estúpida chiquilla de los lemurianos —fue lo único que se escuchó por toda respuesta, y aquello fue como un lamento—. Fueron los de tu Orden los que me atasteis aquí para proteger vuestra atalaya, y eso haré hasta el Fin de los Días.

Entonces de súbito todas las llamas prendidas en la sala se apagaron y volvimos a quedar en tinieblas, con la única luz ahogada de mi candil a mis pies. Miramos a un lado y al otro, muy quedos y en silencio.

—Ya está. Creo que se ha ido —dijo entonces Briseida a mi espalda, y no supe qué contestar.

Entonces reparé en algo moverse en las sombras, al otro lado de la sala.

—¡No! —exclamé—. ¡Mira allí!

Al otro lado de la estancia, separados de nosotros por la apagada tina de la linterna, algo se materializó en las tinieblas; intuimos una oscura y encorvada silueta, de pie y observándonos. Briseida gritó, y en ese momento la sombra centelleó y apareció de repente a nuestro lado.

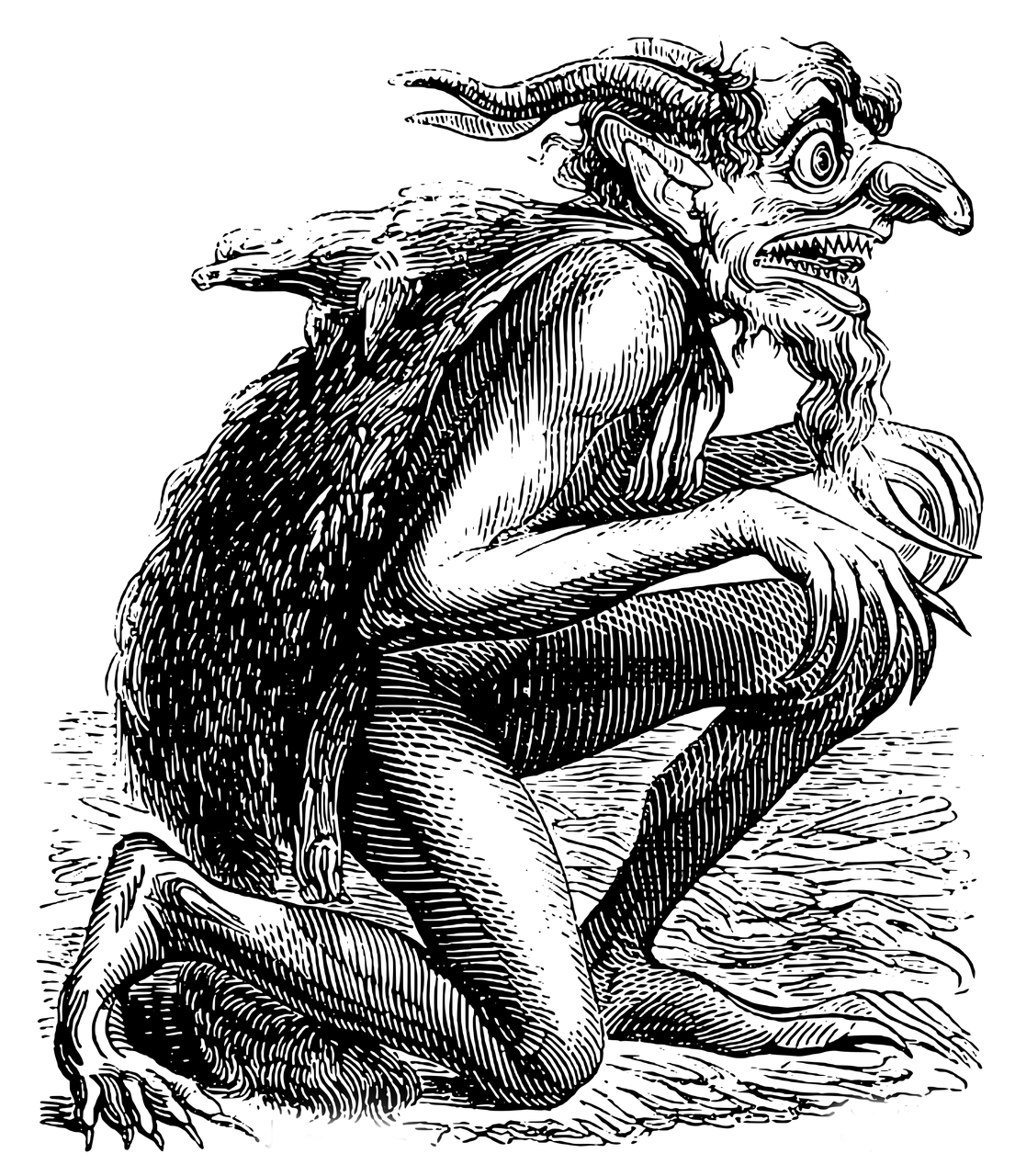

A la luz trémula de mi candil vi que se trataba de la figura etérea de un demonio dotado de la osamenta de un cabrito el que flotaba ante nosotros, seco y torcido, ataviado con una ajada capa hecha de piel de cabra. La luz parecía traspasarle como digo, y su rostro afilado aparecía seco y apergaminado, surcado de mil arrugas de una maldad antigua y pecaminosa. Con ojos sin vida pero furibundos nos miró, y se adelantó un paso y puso su mano insustancial en el hombro de Briseida, y esta al punto cayó como sin vida entre mis brazos.

Grité de sorda desesperación y traté de apartar a Briseida del fantasma, trastabillando. La deposité en el otro extremo de la sala en el suelo, al cabo, y con todo el cuidado del que fui capaz. Apoyé su cabeza con sumo cuidado sobre el piso de la sala y después me incorporé y observé a mi rival.

—Juro que si la habéis causado algún mal irreparable no habrá infierno en el que os podáis esconder...

—¡Calla! —me ordenó el demonio cabrío; era la misma voz que había salido de la pira, sin duda—. Ahora es tu turno; serás un cuerpo más en este osario —dijo, y desenvainó una maza insustancial de no sé dónde, hecha de humo, hecha de nada.

Me interpuse entre él y el cuerpo yacente de Briseida.

—Bien —dije, y adelanté mi espada—. No queda sino batirnos, pero solo responded una cosa antes de que esto termine; ¿me diréis con qué fin nos habéis atacado? Esta mujer que aquí veis espera a ser ordenada sacerdotisa de Astarté. No debisteis tocarla, ¡y habré de hacéroslo pagar!

—Basta de palabras, loco extranjero —contestó la figura etérea—. Estás en la Atalaya Oriental y yo juré protegerla ante los Vates de toda mano que osara profanarla, pía o impura —dijo, y se materializó a mi lado y descargó su fantasmal maza contra mí.

Entonces levanté mi acero y mi hoja detuvo su arma, aún siendo insustancial. Hubo un rechinar imposible, y el demonio guardián abrió mucho los ojos, sin dar crédito a lo sucedido.

—¡Imposible! ¡Tu espada! ¡Esa extraña espada curvada tuya...! ¿De dónde la has sacado?

Pero no contesté. Con un alarido aparté su arma y cargué contra él dos, tres veces, mientras avanzaba en pos de él con loco ímpetu; el demonio hubo de retroceder a su pesar, incrédulo. Desviaba mis estocadas con su maza, a muy duras penas. Rodeó la tina mientras yo lo perseguía, incansable. Solté dos lances más, hubo dos paradas y quiso contraatacar con una daga que apareció de repente en su mano. Torpe patán... Peores cuchilladas mal encaradas había yo evitado en mis correrías contra los piratas turcos, y esquivé su golpe con facilidad con una simple finta; subí a la tina sagrada de un salto y me lancé contra él con un golpe carnicero al pecho y una maldición que salió de lo más profundo de mi alma.

Más que detener mi hoja el demonio hubo de escapar de ella... Interpuso su maza con torpeza entre su pecho y la mía, y su arma cayó de sus manos disipándose en nada.

El espectro se esfumó y surgió otra vez de las sombras al otro extremo de la sala, con su maza de nuevo en la mano.

—¿Os vais ya? —dije—. Venid, que no hemos acabado de dirimir esto, torpe cabrito... —escupí.

Cargué de nuevo contra él, a la carrera. El diablillo se lamentó, escurriéndose por las paredes.

—¿De dónde has venido tú, extranjero? —chilló—. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Por qué me puedes combatir?

Reí, con ojos encendidos por la furia desmedida.

—¿Y qué os hace pensar que me interesa conversar con vos en este momento, almilla apocada y sin valor? —le dije mofándome de él. Fui en su busca, con la espada en ristre—. ¡Oh, cuán caro vais a pagar este error!

—¡Para! ¡Detente! —chilló una vez más—. ¡No puedes matarme! ¿No lo comprendes, mortal? Soy Akil, el Observador. Soy el vigía y protector de esta sagrada atalaya...

—¡Basta de charla! —grité—. ¡Lo más sagrado de este templo yace en esa esquina inconsciente, y es por vuestra mano! ¡No podéis esconderos de mí, os lo juro como que me llamo Ramírez! —exclamé, y reí con malicia saltando a su encuentro.

—¡Basta! —me suplicó—. ¿Quién dices que eres?

—Me llamo Ruy Ramírez López, y soy de la heredad de Villalobo. Antes preguntasteis por mi acero: ¡pues sabed que esta espada con la que atravesaré vuestro pecho fue ganada en prenda de honor y gratitud!

—¡No es así! ¡Tu espada se forjó en la Protodimensión del Miedo! —dijo—. ¡Por eso puede afectarme!

Me encogí de hombros, acorralando finalmente al guardián.

—Es posible. No lo sé. ¿Y a quién le importa ahora esto? Puede que sea como decís y sea de ese lugar, pero lo mismo me da: si lo es tal vez sirva para mandaros allí ahora mismo. ¡Ahora morid de una condenada vez, y decid adiós!

Lancé mi espada pero solo atravesé el aire: el demonio se esfumó de nuevo y apareció al otro extremo de la habitación.

—Está bien. Baja tu arma, Ruy Ramírez —dijo. Parecía más calmado—. Te concedo la victoria, y has de saber que tu hembra lemuriana no está muerta; solo permanece en suspenso por mi hechizo.

—¿Cómo pudiste atacar a alguien de tu propia Orden? —exclamé—. ¡Hablad! ¿Y dónde está el Brazal de la Esfinge de Sothis que hemos venido a buscar?

El pardo diablillo evanescente me contempló en silencio, mesándose sus barbas de chivo.

—Nada me ata a la Orden, pues no soy parte de ella, os lo dije. Me pagaron con oricalco sangriento por guardar esta torre de todo y de todos, aún de los mismos miembros de la Orden del Templo que me invocaron, y aquí me alcanzó una nueva maldición. —Le observé sin comprender—. Ah, ¿buscáis el Brazal de la Esfinge? Está bien, os mostraré donde está —dijo con una risilla, y a la orden de su mano la habitación se iluminó de nuevo por fantasmales llamas azuladas, pero esta vez con fulgor tal que me vi obligado a cerrar los ojos.

Cuando los abrí de nuevo seguía allí, en aquella sala, pero aquello ya no era el faro abandonado de Mastia. A mi alrededor la luz de un sol en su primera juventud penetraba a raudales por los amplios ventanales dentro de la Sala de Observación de la Atalaya Oriental. Los suelos eran de oro bruñido y resplandecían al fulgor de la poderosa pira sagrada que se levantaba en el centro de la estancia, mientras una fresca fragancia marina penetraba por las terrazas y hacía danzar a su son etéreas cortinas de gasa y lino. ¡Era aquella la misma estancia en la que nos encontráramos hacía tan solo un mero instante, pero en otro tiempo, y allí solo estábamos el cuerpo yaciente de Briseida, el demonio guardián y yo!

—¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? —exclamé.

—Esta es la Atalaya Oriental de Astarté, o como lo era antes —contestó Akil.

—¿Qué decís? ¿Cómo ha sido eso posible?

—Queríais el Brazal de la Esfinge de Sothis... Bien, pues en este día que presenciaréis se perdió. Helo ahí, allí lo tienes, no te mentí -dijo traicioneramente, y señaló por sobre la pira encendida. Allí distinguí un extraño talismán, dorado y añil, suspendido de la cúpula sobre las llamas. Se trataba de un brazal en efecto, y muy ricamente ornamentado.

Me acerqué dudando, y alcé la mano para tratar de alcanzarlo.

—Es tuyo, extranjero —dijo Akil, y después me maldijo con un odio sin igual—. ¡Malhadados sean los velos que se descorrieron para dejaros llegar hasta esta tierra, capitán Ramírez!

En ese punto se escuchó un insólito rumor provenir de fuera. Nunca escuché nada parecido, y no hay palabras para referirlo... Era ronco, bajo al principio, aunque poco a poco iba ganando en intensidad.

—¿Qué es eso? —pregunté observando al fantasma. Me lo encontré señalando con sus sucias zarpas los ventanales, al exterior.

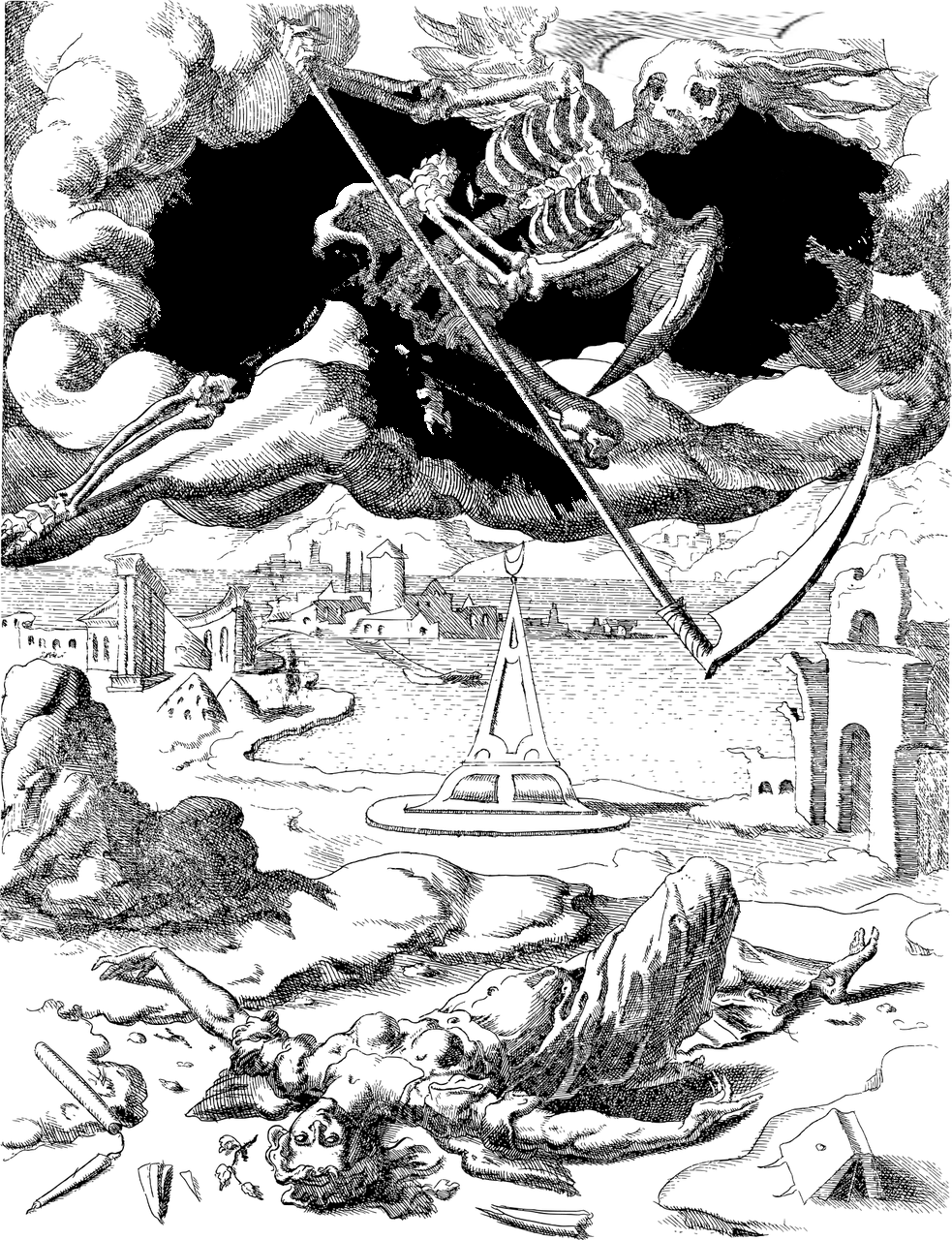

Llegué de un salto y me asomé a las doradas terrazas: a lo lejos, en la línea en que el mar se juntaba con el azul del cielo atisbé algo, como una perturbación, y además, en la bóveda celeste, encallada, contemplé boquiabierto una monstruosa rasgadura que la traspasaba y que dejaba entrever al otro lado la más completa de las negruras. ¡Aquella colosal hendidura rasgaba la cúpula del cielo, de parte a parte!

—¿Qué ocurre? ¿Qué es eso? —grité, fuera de mí—. ¡Jamás vi nada igual!

—Eso que ves que se aproxima desde el horizonte es lo que hizo a esta atalaya, al mundo y al Brazal de la Esfinge de Sothis perderse, extranjero, y lo que está en el cielo es lo que cerró por siempre los caminos de este mundo con el vuestro e interpuso entre ambos al Mar Velado. ¡La Quebradura! ¡La Brecha y la Gran Ola que conjuró!

El rumor creció en intensidad, y la línea inmóvil del horizonte comenzó a difuminarse, tornándose como una ondulación, como una palpitación dolorosa. Creció y creció más y más, a medida que parecía acercarse a la costa.

—¡Es un maremoto! —grité—. ¡Una ola de increíble altura! ¡Se acerca! ¡Dios, ya parece colosal, una verdadera muralla, y aún está a muchas leguas!

Escuché entonces a Briseida gritar y la descubrí en el suelo, medio incorporada.

—¡Es la Quebradura y la Ola Devoradora que engulló el continente entero hace eones! —exclamó la muchacha.

—La que os tragará a vosotros también —dijo el demonio, y se esfumó ante mis ojos, dejándonos solos.

Briseida corrió hasta mis brazos.

—Nos barrerá, Bris, no sé qué hacer... —la dije, impotente—. ¡Mira su altura!

—¡No! —contestó la muchacha, abrazándome—. ¡Esto no puede ser posible! ¡Esto es lo que ocurrió hace siglos! ¿Cómo puede estar pasando de nuevo? ¿Cómo hemos llegado aquí?

—El demonio... Akil... —respondí casi sin palabras y sin salir aún de mi asombro, y entonces exclamé—. ¡Espera! ¡El brazal! ¡Allí, sobre la pira!

Briseida se volvió y descubrió el sagrado objeto suspendido en el aire. El murmullo ya se tornó ensordecedor, hasta el punto de que apenas nos podíamos escuchar. Las cortinas eran azotadas por el vendaval que precedía a la cruel embestida.

—¡Ese es! ¡El Brazal de la Esfinge!

—¿Cómo puede ser? —repuse—. El brazal... Es como, como...

—¡Ya está aquí la ola! ¡Al suelo, cúbrete! —chilló Briseida, y se echó al suelo y siguió gritando, traspasada de terror.

Ahora el vendaval ondeaba mis ropas y desordenaba mis cabellos: miré fuera, a las terrazas. La atalaya y nosotros mismos permanecíamos a los pies de una montaña de agua encolerizada, arrojada directamente sobre nosotros. Su tamaño obstaculizaba incluso la contemplación de la Quebradura, por lo que me alegré al menos de no volver a ver la aquella espantosa negrura que había atisbado al otro lado de la hendidura.

Me volví y me situé junto a la pira encendida tratando de permanecer en pie mientras observaba el brazal suspendido sobre mi cabeza.

—¡El brazal! ¡Lo he visto antes, Bris, pero cubierto de cenizas! —chillé, y en vez de alzar la mano y tratar de asirlo metí el brazo directamente en las sagradas llamas de la pira, tratando de apartar de mí el dolor y rebuscando en su misma base—. ¡No es real! ¡Es una ilusión!

Grité de dolor ante la atroz quemazón que sentí, pero justo en el momento en que la onda descargó sobre la torre mis dedos se cerraron en torno a un objeto duro y cilíndrico. Lo extraje de las llamas con mi doliente mano calcinada y lo contemplé ante mí, justo cuando el agua por fin irrumpió entre los ventanales con descomunal violencia.

Sentí un golpe atroz, como una embestida que me sacaba de mi cuerpo y de mi mente, y me vi transportado fuera de mi cuerpo y de la torre en una horrible visión.

Veía ahora la costa, a mis pies, y tendida en la playa y rodeada de extraños edificios en ruinas y otras cosas sin sentido contemplaba el cuerpo sin vida de Briseida. La Atalaya de Oriente se encontraba sobre ella, pero estaba representada por una pirámide coronada por la imagen lunar de la Diosa, y sobre todo ello reinaba la abismal Quebradura, la que había visto partir en dos el firmamento, y con infinito terror vi que del interior de sus insondables tinieblas un poderoso Némesis de flamígera cabellera penetraba con voraz ansia en el Mundo, armado con una guadaña.

Entonces desperté en aquel punto, y Briseida y yo nos encontramos de nuevo tendidos en el suelo de la oscura sala de la linterna, en el último piso del abandonado faro de Mastia, rodeados otra vez del polvo de los siglos y el silencio.

—¿Qué ha pasado? —dijo Briseida poniéndose en pie y llegando hasta mí. Yo sostenía aquel extraño objeto metálico y circular cubierto de cenizas en mi mano indemne, frente a mis ojos.

—Todo era una ilusión. Una ilusión de Akil. Este es Brazal de la Esfinge de Sothis, y es tuyo —dije, y lo puse en las manos de Briseida.

—Bravo, bravo... —le escuchamos decir al diablo guardián al otro lado de la tina—. Si no lo hubieses comprendido a tiempo habríais perecido tragados por esa ola, como todos estos infelices fareros cuyos huesos están esparcidos por el suelo.

—Ya tenemos el brazal. Salgamos, presto —dije a Briseida poniéndome en pie, y cuando la hube ayudado a hacer lo propio me volví a él—. ¿Deberemos dirimirlo una vez más, demonio, o ya es suficiente?

—No —contestó Akil—. Te has sobrepuesto a mí, a Akil, el Observador de la Torre. La misma Astarté ha hablado, y por ello no considero mi juramento quebrantado. No me opondré más, mientras la que lleve encima el brazal sea esa acólita.

—¿Era necesario todo esto? —le preguntó entonces Briseida—. ¿Por qué negarle a Thule la protección de un objeto sagrado como este?

—Porque Thule no está preparado para él. Los Altos Ungidos de aquella época, los Vates, que eran más sabios y prudentes que los de ahora, lo comprendieron y por ello me encargaron su custodia y la de la atalaya. Thule no está preparada para la Esfinge de Sothis, como tampoco lo estaba ni está para las Sagradas Ruedas de la Diosa, y por eso se escondieron en el Templo de Ispal, a salvo de todos —contestó el espectro—. La última vez que hizo falta usar del Brazal de la Esfinge de Sothis nadie pudo hacer uso de él, ¡ja! No dejé que nadie lo tocase, y por ello el mundo fue sacudido desde sus cimientos. Vosotros acabáis de revivir ese aciago día, y tenéis la suerte de haber sobrevivido para relatar cómo volverá a ser para aquellos pocos locos que os quieran escuchar. ¡Sed mis emisarios! ¡Ese día de hace tantos siglos incluso morí yo también, Akil, el Observador de la Torre, que ya estaba muerto y había sido traído desde el mismo Vacío, y con mi segunda muerte se consumó para siempre la maldición de mi pago con oricalco ensangrentado! Y por ello seguiré atado a esta atalaya, aunque el Brazal de la Esfinge al fin la abandone. Me negué y me vuelvo a negar a abandonar este mundo, y mi misión.

—¿Seguirás aquí, en esta torre? —preguntó Briseida, y Akil asintió.

—Antes de que la Brecha rompiera el cielo yo veía desde estas terrazas partir a los trirremes al lejano Este, llenos de ánforas de aceites, pergaminos y esencias. Allí enseñaban las riquezas y los vastos conocimientos de Thule a las bárbaras civilizaciones que encontraron en aquellas tierras; de ellas viene este extranjero —dijo, y se dirigió a mí—. Os enseñamos la escritura y os nombramos sumerios. Os enseñamos a levantar pirámides y os bautizamos egipcios. También vosotros nos disteis muchos nombres a nosotros: atlantes, tartésicos, lemurianos... Pero entonces llegó la Quebradura, y vomitó calamidades al Mundo; terremotos y maremotos, y de ese modo la civilización retrocedió. Tan solo se sació el vacío de la Brecha por un tiempo, y así fue como ésta se cerró, cuando la Quebradura vomitó por último las brumas heladas sobre el océano y el Mar Velado nació, y todo camino al Este quedó cerrado, hasta estos tiempos en que este extranjero llegó aquí desde el lejano Este, como él mismo te ha referido en esta misma torre. Bien, ese es el signo, y los Altos Ungidos de ahora lo han notado con acierto: ¡las nieblas del Mar Velado se revuelven, y próximo queda el día en que la Quebradura se abra de nuevo! Los antiguos Vates guardaron este brazal y al ser que controla del mundo y de ellos mismos; tal vez él hubiese detenido la Primera Brecha, no lo sé, pero yo cumplí mi pacto y no lo cedí, y tal vez os salvé de que el remedio fuese peor que la enfermedad. ¡Llevaos pues el brazal ahora y desentrañad sus secretos esta vez, si podéis! Tratad de evitar en esta ocasión el daño con su ayuda, pobres insensatos, pero oídme; ¡cuidaos de la Esfinge de Sothis, pues, como las Sagradas Ruedas, el Brazal de la Esfinge no está hecha para manos de hombres! Ahora, Astarté ha hablado, y será porque la Cálida Diosa está cansada del Mundo, y os permite llevároslo. Así pues... ¡Marchaos! —escupió, y nos señaló con sus huesudas garras la puerta que llevaba a las escaleras, dando por concluidas sus razones.

Tomé de la mano a Briseida, quien sujetaba el brazal en sus manos, y no nos demoramos en salir. Con todo, antes de partir, me volví una última vez al espectro demoníaco.

—Akil, ¿os quedaréis aquí entonces, a solas de nuevo en los siglos por venir y sin brazal que guardar? Os juro que no os entiendo: ¿acaso no anheláis la paz y dejar por siempre este faro oscuro y maldito?

—¿Y cómo un mortal podría entender las razones de un demonio del Vacío? Pues tú más que ningún otro tal vez habrías de hacerlo, Ramírez: yo he observado lo que hay al otro lado de la Quebradura, pues de ahí provengo, pero tú también lo has hecho, desde esta misma atalaya —dijo entonces—. No, no quiero eso que espera a los hombres, cuando todo se vuelve completamente oscuro...

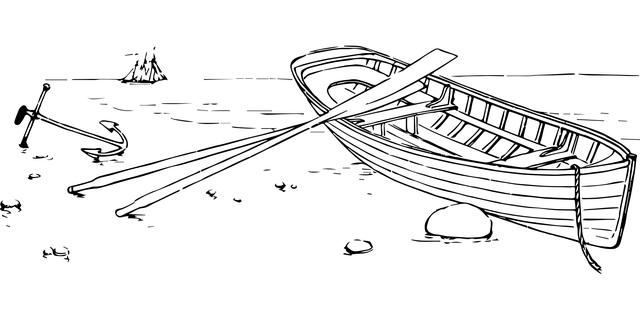

De lo que vino después poco tengo en mi ánimo contaros. Descendimos del faro, hube de recuperar mi bote a nado y cuando regresé por Briseida cargamos en él los restos del pobre Silas. Lo enterré en la playa de Mastia, frente a la vista del faro, allí donde la mañana anterior asábamos juntos sardinas y compartíamos de mi pellejo el buen vino de Crino.

Esa misma noche, en mi tienda, conseguí que Briseida me dirigiese algunas palabras al fin. No había abierto la boca desde que abandonáramos el faro.

—He de llevar el brazal a Ispal y ordenarme cuanto antes para poder comenzar su estudio —me dijo.

—Lo haréis en efecto, porque es necesario. Y yo os acompañaré hasta allí —le contesté, y ella, aunque era lemuriana y muy orgullosa, esta vez no pudo desdeñar mi oferta.

No podíamos dormir. Ella daba vueltas bajo su manta y yo permanecía con los ojos abiertos en la lona de la tienda, sobre mi cabeza: no podía apartar de mi visión la imagen de ella, muerta en la playa, con la Brecha sobre su cabeza...

Al fin, unas horas después, cuando ya estaba próximo el rayar del alba se volvió de nuevo y clavó en mí aquellos dulces ojos claros.

—No me odies cuando me ordene, Ruy... —me dijo.

En aquel momento por supuesto no la comprendí, pero no tenía ánimo para esas razones. ¡Mal rayo me parta! ¡Ojalá la hubiera preguntado qué quería decir entonces! De haberlo hecho jamás la hubiese llevado a Ispal...

A la mañana siguiente recogí mi tienda, la que me había servido de cobijo durante aquellos primeros tres años, y abandonamos Mastia.

Fue mi primer viaje por el continente, y hubo cosas durante el viaje que no viene al caso relatar ahora; baste decir que conseguí llevar a Briseida sana y salva hasta el Gran Templo de Ispal, tal y como Silas me había encomendado. ¡Maldito ciego! ¡Ojalá hubiera podido faltar a mi palabra y la hubiera robado para mí, pero cuando ya estuvimos en Ispal era demasiado tarde!

¿Que cómo era en aquel entonces Ispal la del Gran Templo, la Ciudad de las Mil Puertas? Pues tal y como los escritos de Platón habían sugerido que había sido la capital de los atlantes, ¡maldito griego del demonio! Y es que ninguna leyenda puede hacerle justicia, en verdad, con sus colosales canales, sus atestados mercados y puertos, sus palacios y sus altísimas murallas bañadas de bronce, estaño y oricalco, pero disculpad que no tenga ahora ánimo de referirla aquí, y ruego me perdonéis...

Pues en aquella ciclópea capital nos despedimos Bris y yo una mañana, y es que cuando al fin supe por sus propios labios lo que iba acontecer comprendí lo que había tratado de decirme en la tienda, y no me sentí con fuerzas para ver con mis propios ojos el ritual de su iniciación como xana. ¡No, no hubiera podido, ni aunque me hubiesen amenazado con cien cataclismos como el vivido en la atalaya!

No lo habría podido soportar.

No cabe ya lamentarse. Comenzó entonces una nueva andadura para mí; acabó la de pescador en Mastia y comenzaron mis famosos vagabundeos primero por Tarsis y después por todo Thule. Conocí gentes, fleté barcos y me reuní con antiguos amigos.

Aprendí cosas nuevas, pero cada vez que me hallé a las puertas de un templo de la Cálida Diosa quienes me acompañaban presenciaban cómo mi humor se tornaba extraño, y sin saber por qué. Pero los que más me conocieron en aquel entonces sabían que tras aquellas ocasiones podrían encontrarme a la noche en las más oscuras fondas del pueblo o villorrio en que nos encontrásemos, borracho como un demonio y recitando la excelsa traducción en versos castellanos del Félix Hidalgo sobre las Bucólicas de Virgilio...

[...] ¡Ciego de mí! Tan triste y duro hado

La encina de los rayos encendida

Nos lo había bien antes anunciado [...]

¡Ja! Pero es mejor hablar de otras cosas, viejo amigo, como las hazañas que vinieron después; el sanatorio en donde la sangre de los pacientes servía de sustento al buen doctor, o la búsqueda del buque Irannon, aquella vez que me vi de nuevo en aguas del Mar Velado. O aquella otra fría mañana en que me separé por un momento de Briseida durante uno de nuestros recordados reencuentros, uno ocurrido varios años después, para acudir al encuentro de las sirenas y sellar mi Pacto con la Matriarca. No, ¿qué digo? ¡Esto no, pardiez, también es demasiado doloroso!

¿De Akil, el Demonio Observador, decís? ¡Oh, sí! ¡Con él también hubo reencuentro, y no fue feliz! Bris y yo aún habríamos de recurrir a él, una vez más, antes de que todo acabase.

Pero baste ya por ahora, y vayámonos ya: mirad, es claro que de este pozo seco no sacaremos ni un dedal de agua, y temo que no va a haber licor de endrinas por fin... Subamos y hagamos una fogata en las almenas, pues creo que el viento ya ha amainado, y sentémonos mientras vemos a la tormenta acercarse.

¿A qué quejarse, mi viejo amigo? ¡En verdad que somos en cierto modo afortunados!

¿Que por qué, decís? No, no todo el mundo puede contemplar el grandioso espectáculo de ver cómo hinchadas nubes carmesí se acercan en remolinos sobre el yermo, buscándonos y dispuestas a vomitar sobre nosotros todo su odio...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top